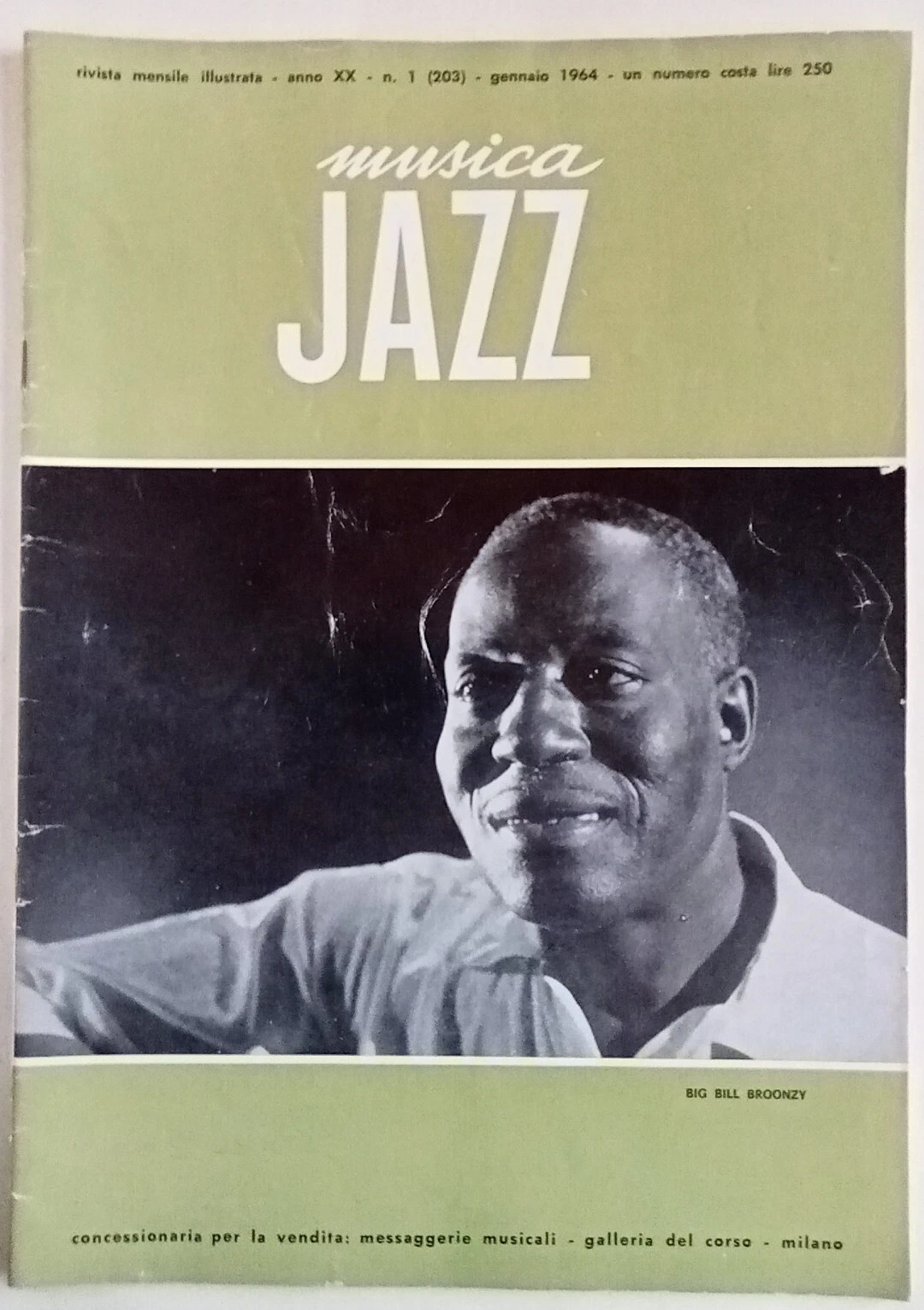

In un imprecisato anno di fine anni ’60 (che alla fine sarà precisato), riuscii a essere spettatore finalmente dal vivo di un concerto jazz. Compravo Musica Jazz dal 1964.

Dopo avere studiato da ragazzino per due anni piano con mia madre, diplomata al Conservatorio di Napoli, avevo lasciato lo studio e dimenticato la lettura degli spartiti, e poi avevo ripreso a suonare a orecchio, cercando di improvvisare e svisare su canzoni e standard. Non che a Salerno non avessi avuto occasione di vedere esibirsi, al circolo universitario Il Ridotto, due gruppi, uno di jazz tradizionale col brillante pianista Enrico Parrilli, l’altro col trio di Angelo Cermola, che suonava brani di Thelonius Monk, ma mi mancava il grande concerto. E quello di Milano, pubblicizzato su Musica Jazz, era davvero il top dei concerti. Coinvolsi due cari amici salernitani, Lorenzo e Angelo, coi quali programmammo l’impresa.

Io abitavo ormai a Napoli, dove avevo cominciato a lavorare studiando i Papiri ercolanesi ( ne ho scritto nel precedente ricordo), i quali, come si sa, mantengono col jazz uno straordinario rapporto. Ma posso vantarmi di aver scritto qualche anno dopo, primo in Italia e nel mondo, un articolo su Belfagor, intitolato 'Gramsci e il jazz', che ebbe lusinghiere citazioni nelle storie del jazz, inserimenti nell’Enciclopedia gramsciana, e anche omonimi proseguimenti di ricerche che nulla hanno aggiunto e forse qualcosa hanno tolto.

Dunque, si trattava di arrivare a Milano in 500.

La 500 era la mia, regalo di mio nonno per la laurea. Dovevamo riuscire a vedere almeno due delle tre serate, col trucco di dormire a Milano solo una notte passando le altre due alla guida: uno steso dietro a dormire, uno a guidare, l’altro a controllarlo, a turni elastici; una notte di guida, concerto prima sera e dormita, concerto seconda sera e ritorno di notte. Trovammo posto in un alloggio economico chiamato, se non ricordo male, 'Famiglia Meneghina' (non so come facemmo senza Google e Booking.com, forse per passaparola). Scegliemmo bene le due serate, dovendo perdere la terza, e partimmo da Napoli, io alla guida quasi tutta la prima notte, con la scoperta di Roncobilaccio, un nome minaccioso che però compensava con un autogrill riposante e pieno di verde (allora!).

Il concerto ci esaltò e qualche anno dopo ne scrissi in una pagina di '17 verticale', il mio primo racconto lungo autobiografico, ma a nomi cambiati: il capitolo era '25 verticale'(Pompei 1991)'. Il fatto è che il viaggio a Milano aveva per me un effetto-sofferenza insopprimibile: la mia prima fidanzata era nata in Brianza e con lei avevo conosciuto Milano. Copio e incollo quella pagina (forse troppo lunga) :

"Carlo canta mentalmente, poi fischietta, poi comincia a modulare suoni a voce alta. Improvvisa ricostruendo assoli di Parker e di Coltrane. Quei suoni sono già una decisione. Dopo un'ora, è in macchina con due amici ancora insonnoliti che continuano disperatamente a chiedere senza ottenere risposta, che hanno avuto solo il tempo di mettere in un sacco pigiama e spazzolino da denti, su precisa ingiunzione di Carlo, e che ora dovranno affrontare quasi mille chilometri di autostrada per andare al concerto di Charlie Mingus a Milano.

Di notte potrebbe guidare ininterrottamente. Si sente protetto e onnipresente, costretto in una scatola semovente ma espanso nell'universo, ricostruisce interi periodi della sua vita, prefigura decenni. La presenza degli amici fa parte di quella protezione. In fondo, non gli hanno posto problemi, si fidano ancora di lui, forse sono anche diventati compagni - ma con loro può anche fare a meno di quella rigida classificazione ideologica. Nessuno gli chiede della nordica, anche se l'andare a Milano potrebbe essere ancora una sua vittoria. Si raccontano, però, molto. Passano in rassegna amori celebri e meno celebri, abbinano nomi a descrizioni, sono allegri; quando si fermano a una stazione di servizio improvvisano una danza propiziatoria per la perfetta riuscita del concerto. Gli amici sono sinceri e spontanei, Carlo sta compiendo raffinate operazioni mentali, sottopone a confronto ogni racconto dei suoi amici con l'altra immagine della sua città, quella del collettivo, in fondo la sua. Sono due mondi del tutto diversi, Carlo non si spiega come possano convivere ignorandosi a vicenda, e sviluppando ognuno una propria consistenza di coscienza, di storia. Ogni chilometro che passa - e i cartelli autostradali diventano l'inesorabile scansione spaziale di quel viaggio all'indietro nel tempo - Carlo sente sgretolarsi le certezze accumulate in quegli anni, gli sembrano falsi e formali i rapporti stretti con tanti compagni, fino a qualche ora prima l'orgoglioso tesoro da sbattere in faccia agli estranei, agli alieni, non sente negli amici quella violenza che per definizione dovrebbe promanare dalla loro ideologia. Frena bruscamente. Vuole comunicare agli amici quelle sensazioni e quelle scoperte, vuole rimettersi in un circuito che gli sembra, ora, l'unico vivo; gli amici dormono, lo specchietto retrovisore gli restituisce, in sintonia col perfetto doppiaggio del motore, la visione di una testa ciondolante, proprietaria di un respiro rilassato. Riparte aspettando con ansia il prossimo cartello del chilometraggio. È a metà strada. Pensa alla sua nordica, alla distanza che c'è fra loro due e che cresce, paradossalmente, quanto più si avvicina alla sua città.

Charlie Mingus è enorme. Seduto su uno strano seggiolone, ipnotizza gli uomini del suo gruppo, li fa intervenire a un suo cenno, martella ininterrottamente le corde, o le accarezza sfiorandole, sostenendo con quella preziosa intelaiatura i visi sospesi degli spettatori i cui corpi oscillano inarrestabili. Quando attacca “Freedom”, è un intero continente che leva quel grido, Carlo si sorprende a piangere, sente il peso delle scelte obbligate, della realtà che lo aspetta, qualunque egli decida di vivere, vorrebbe essere un jazzista, legato ad un collettivo, ma libero di percorrere con le sue note la storia del mondo, forse di crearla".

La narrazione, soprattutto a distanza di tempo, è iperbolica, accresce sentimenti e azioni ma spesso oscura i dettagli importanti. Fatto sta che un bel po’ di anni dopo cercavo di ricordare bene chi avevamo ascoltato oltre Mingus e, soprattutto, in che anno si era svolto il tutto. Le periodizzazioni, a una certa età, cominciano a essere cruciali. Per cui scrissi a Musica jazz. Luca Conti, tuttora impeccabile Direttore, mi rispose a giro di mail (siamo nel marzo 2017). Anche questa volta copio e incollo:

Credo che il festival cui lei ha assistito sia stato quello organizzato a Milano da Arrigo Polillo, dal 24 al 26 ottobre 1970, al Teatro Lirico.

L’archivio della nostra rivista riporta questi dati: Il gruppo di Charles Mingus, il gruppo di Dave Brubeck con Gerry Mulligan, il quartetto di Earl Hines con Marva Josie, il gruppo di Dizzy Gillespie, la Clarke-Boland Big Band, il gruppo Basso-Valdambrini e quello di Enrico Intra, Anita O’Day con ritmica, il gruppo di Tony Scott, il gruppo di Jean-Luc Ponty.

Direi che ci siamo. Poi, come forse saprà, dal concerto del gruppo di Mingus fu tratto un disco pirata dal titolo “Statements” pubblicato in Giappone e in Italia dalla misteriosa Lotus (disco che, peraltro, è stato ristampato l’anno scorso su cd, sempre in Giappone).

Spero di esserle stato utile".

Altro che utile! Utilissimo! Ora ricordavo bene chi avevo ascoltato e com’era stato magico quel battesimo del jazz mondiale, cui sono seguiti altri bellissimi episodi.

Rimane solo un piccolo neo da ricordare e raccontare: qualche mese dopo la gita a Milano, rigorosamente tenuta segreta a mia madre, molto apprensiva, e a mio padre, che pazientemente taceva, arriva a Salerno, dove ancora avevo la residenza, una multa per divieto di sosta presa a Milano. Mio padre non credeva ai suoi occhi. “Ma come è possibile?”. Da maestro di retorica quale già ero riuscii a convincerlo che doveva esserci un errore, che ne capitavano di frequente, che avrei risolto tutto. Perché, a rigor di logica, com’era possibile che fossi contemporaneamente a Napoli e a Milano?

Gigi Spina

Gigi Spina