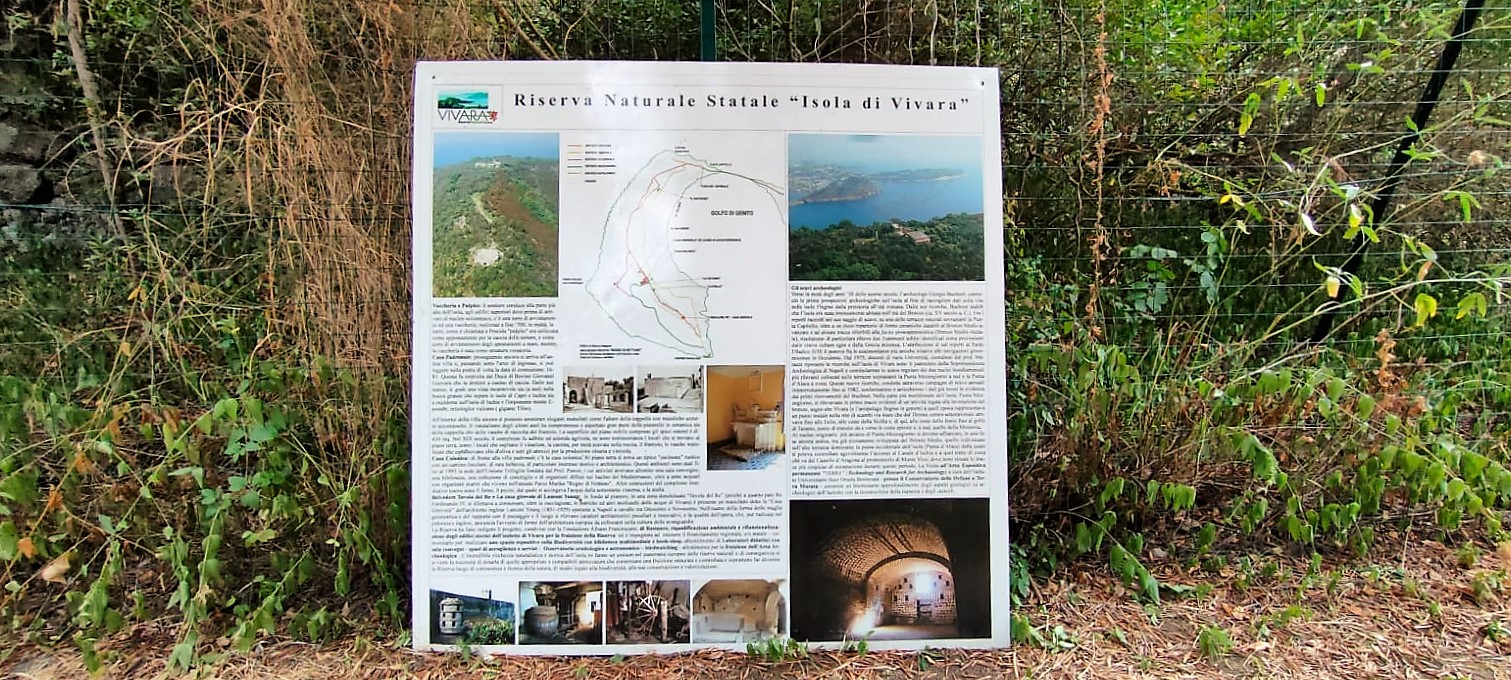

A guardarla dall’alto l’isoletta si presenta come un quarto di luna, con la gobba rivolta a Ischia e l’abbraccio a Procida. Un cratere, insomma, a testimonianza di un’eruzione avvenuta almeno 55mila anni fa in ambiente marino.

Dicono gli esperti che in tempi molto antichi e forse ancora in epoca romana Vivara fosse una propaggine di Procida cui era collegata da un’alta falesia. Ma la storia geologica, le eruzioni e l’intervento dell’uomo le avevano separate e oggi a collegare le due isole c’è un ponte, costruito alla fine degli anni ’50 per sostenere l’acquedotto che doveva portare l’acqua a Ischia, e che è diventato parte integrante dello scenario ambientale.

In tempi recenti questo ponte ha finito per essere come le Colonne d’Ercole, essendo stato per molti anni chiuso da un cancello (posto alla sommità del promontorio di Santa Margherita, l’estrema propaggine sud-occidentale di Procida) che però offriva ai suoi lati dei provvidenziali varchi di accesso.

Da pochi mesi finalmente l’accesso a Vivara è consentito e regolamentato su prenotazione e a pagamento per fare visite guidate naturalistiche, e non è meno emozionante di un tempo incamminarsi per la lunga discesa che porta al ponte, percorrerlo nel vento che sempre lo scuote e varcare - questa volta da visitatori e non da clandestini - il nuovo cancello che delimita l’accesso a Vivara e da cui comincia la scoperta del suo ecosistema.

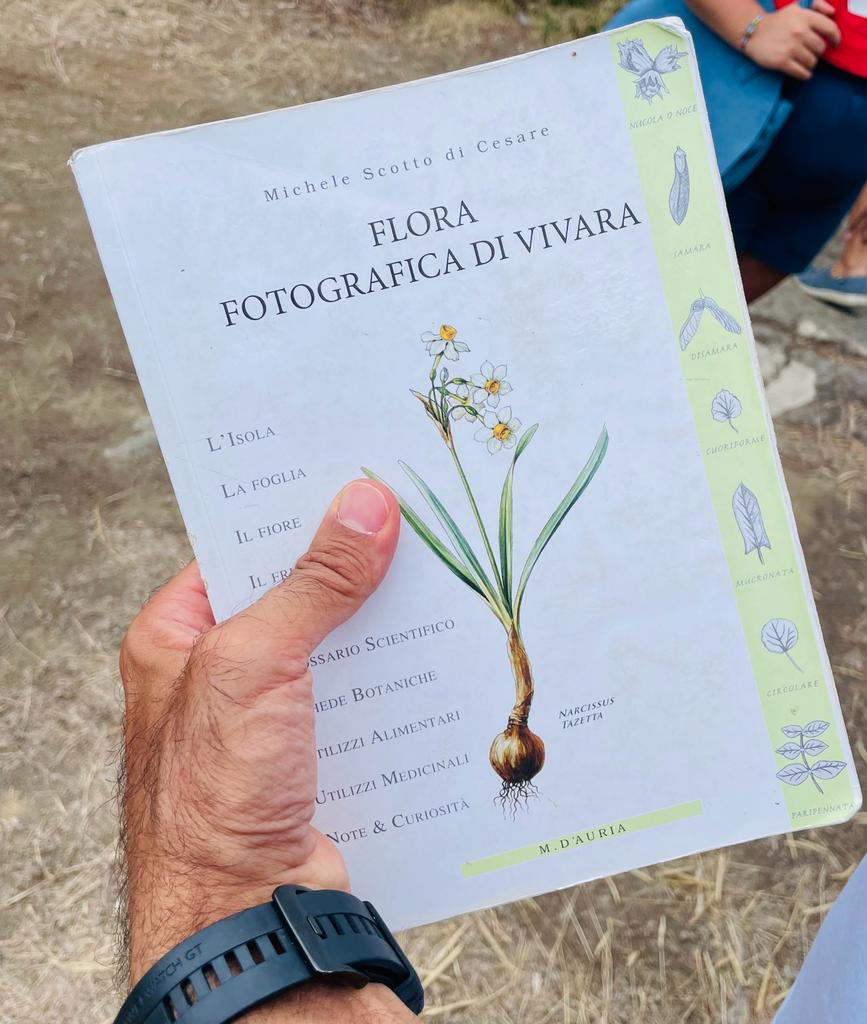

Vivara è la più piccola delle isole flegree, ma i suoi scarsi 0,4 chilometri quadrati delimitati da 3 chilometri di costa sono una vera oasi naturalistica. Qui, tra i sentieri e i gradini che l’attraversano e consentono di arrivare fino ai 109 metri del punto più alto, è il regno della macchia mediterranea, ovvero di quelle piante “che si sono adattate a vivere in condizioni ambientali caratterizzate da protratti periodi di siccità durante il periodo estivo e dalla vicinanza del mare”.

E anche se il territorio dell’attuale Riserva Naturale Statale (RNS) di Vivara è stato sfruttato fino alla fine degli anni ’60 per fini agricoli, con coltivazioni di vite e di ulivi, il lungo periodo di abbandono “ha innescato processi di dinamismo vegetazionale” con conseguente recupero di boschi di roverella e lecci e la presenza sempre più radicata di corbezzolo ed erica, caprifoglio, lentisco e mirto, ginestre, euforbie e cisti, trifoglio ed orchidee.

Ma grazie alla presenza di oltre 100 specie di uccelli, tra stanziali e di passo, Vivara è anche SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale). Questi due riconoscimenti, uniti alla circostanza che sul territorio dell’isola hanno voce in capitolo oltre al Ministero dell’Ambiente anche la Regione Campania e il Comune di Procida, mentre la proprietà è stata confermata privata dopo lunghe e annose controversie giudiziarie, fanno sì che la gestione del sito sia particolarmente complicata.

Comunque, per non perderci in una tipica storia italiana di burocrazia, competenze incrociate e biblici tempi di giudizio, sarà interessante sapere che tra le specie nidificanti a Vivara godono di particolare protezione il gabbiano corso, il succiacapre e il falco pellegrino mentre è attiva dal 2010 una stazione di inanellamento degli uccelli promossa dalla Lipu che ha riguardato oltre trentamila esemplari e grazie a cui è stato possibile ricostruire le rotte migratorie di molte specie.

Il principe della fauna locale è stato per molto tempo il coniglio, introdotto insieme ad altra selvaggina da Carlo III di Borbone, grande appassionato di caccia, ma oggi si contano (e si incontrano) solo robusti ratti selvatici. Dal punto di vista architettonico, nella prima parte dell’isola, sottoposta anche al vincolo della Soprintendenza Archeologica, restano i ruderi della casa del Caporale (della guardia di Carlo III), la scala e i sedili realizzati per consentire alla regina Maria Jose (di Savoia) di passeggiare agevolmente, il Fortino napoleonico costruito dai Francesi per prevenire i tentativi di sbarco dei legittimisti borbonici asserragliati a Ponza e Ventotene e il Cantinone, una casermetta di fine 700 poi adibita a magazzino agricolo.

Due importanti edifici, posti al centro dell’isola, sono la Casa Padronale, una villa fatta costruire nel 1681 dal Duca di Guevara, il cui interno è stato spoliato delle maioliche settecentesche che la adornavano e dove è ancora possibile vedere i locali terranei adibiti a frantoio e la cantina scavata nella roccia, e la dirimpettaia Casa Colonica, dotata di un cucinone con camino-focolare di grande interesse storico architettonico.

Questi locali sono stati fino al 1933 la sede dell’Unione Trifoglio fondata da Giorgio Punzo, naturalista, etologo e filosofo napoletano, che insieme ai suoi sodali aveva allestito una sala convegno, una biblioteca e una collezione di conchiglie e di altri organismi del Mediterraneo, in un’attività di proto-ambientalismo.

Ultima ma non da ultima, all’estrema propaggine sud dell’isola, troviamo la cosiddetta Casa Girevole, progettata (e mai ultimata) dal genio di Lamont Young, un architetto inglese che a Napoli ha lasciato molte tracce e ancor più idee non realizzate. La casa è situata sul belvedere detto La Tavola del Re perché pare che Ferdinando IV (sempre di Borbone) qui facesse scorpacciate di ostriche godendosi lo spettacolare panorama.

Pur senza il conforto delle ostriche, l’affaccio dalla pedana costruita sul tetto della casa è un’esperienza indimenticabile, di quelle che riconciliano con se stessi e fanno anche dimenticare la fatica del percorso necessario a giungere fin qui.

D’altra parte della bellezza e della strategica posizione di questo piccolo scoglio in mezzo al mare si erano accorti già i Micenei, che utilizzarono Vivara come approdo per le navi che commerciavano tra il Tirreno e il Mediterraneo orientale; ma secondo gli studi dell’archeologo tedesco Giorgio Buchner, l’isola di Vivara sarebbe stata intensamente abitata già dall’età del Bronzo.

Oggi, nella nostra età fluida, Vivara resta un prezioso ecosistema da continuare a studiare, da godere a piccole dosi e da tutelare, augurandosi che le perverse maglie delle suddette competenze e soprattutto la condizione di proprietà privata non finiscano di nuovo per sottrarcela.

Intanto un riconoscente plauso va al lavoro delle guide che accompagnano in due turni giornalieri un numero contingentato di persone in un percorso di quasi tre ore. Oltre le curiosità, i panorami mozzafiato e gli odori intensissimi, resta l’efficacia di una lezione di educazione ambientale fornita nella sua sede naturale e la soddisfazione di essere stati finalmente ammessi nella terra proibita.

(Per info e prenotazioni

https://www.vivarariservanaturalestatale.it/index.php?action=index&p=1)

Tina Pane

Tina Pane