C’è un punto all’ingresso di Nuoro dove due strade hanno la loro origine, una accanto all’altra. La prima va in salita e si arrampica curva dopo curva verso la cima dell’Ortobene, il Monte sacro dei nuoresi; accanto a questa, la seconda strada si allunga invece in discesa sui tornanti che dalle altitudini della città conducono alla vallata di Isalle sorpassando i poderi di Marreri, dove i nuoresi si ostinano a produrre olio forte e vino aspro.

Questo punto fisico è anche un luogo simbolico. A pochi metri da esso, nella piccola chiesa della Solitudine, è sepolta Grazia Deledda che è per ora, col suo premio Nobel, la cittadina più illustre nella lunga storia di Nuoro.

A pochi metri da quel punto, dall’altra parte della carreggiata, c’è ancora l’edicola-tabacchi che apparteneva alla famiglia di Franco Straullu, altro nuorese valente, capitano di polizia ucciso a Roma (21 ottobre 1981) dai neofascisti dei Nuclei armati rivoluzionari (Nar).

E sempre a pochi metri da quel punto, dopo il primo tornante verso il Monte, c’è il luogo dove, in un agguato (31 luglio 1981) dell'organizzazione filo brigatista Barbagia Rossa, fu ucciso l’appuntato dei carabinieri Santo Lanzafame.

Bene, in quel punto così carico di storie c’era (e c’è) un muretto-terrapieno al quale i giovani nuoresi si appoggiavano, con lo zaino tra le gambe, per fare l’autostop.

Oggi, così tanti anni dopo, mi faccio quasi tenerezza a spiegare ai figli cos’era l’autostop. E faccio fatica a spiegare loro che cose come quella, di chiedere un passaggio a uno sconosciuto in auto per andare al mare, in campagna o anche solo per partire e andarsene, in quegli anni erano possibili perché in giro c’era più fiducia e meno paura, c’era un certo senso quasi scontato di comune appartenenza al mondo, che andava oltre gli ideali e gli slogan della onnipresente politica, tipo il terzomondismo o autostoppisti di tutto il mondo unitevi. Dico qui e solo qui che è vero, poche ragazze facevano l’autostop. Epperò, all’interno degli ambienti giovanili, era comunque una pratica diffusa.

Lì alla Solitudine, a quel muretto si formava dunque, soprattutto nei fine settimana, una fila di persone e le macchine che si fermavano avevano quasi l’obbligo di far salire quello che stava più giù lungo la discesa, perché era quello arrivato per primo. Salvo che in coda non ci fosse un conoscente.

Da lì, la vecchia strada che esce dalla Nuoro vecchia, attraversando il passo della Porta del vento, si tuffa tuttora giù lungo i tornanti e va verso il mare del nord dove le Baronie lasciano il passo alla Gallura. Ci volevano un paio d’ore per arrivare a San Teodoro, ma era sempre la metà di quanto impiegava la corriera che da Nuoro arrivava agli imbarchi dell’Isola bianca di Olbia, passando da Orosei dopo aver sostato in tutti i paesi lungo la via.

Partii anch’io da lì, in un pomeriggio di settembre del 1979, per il mio viaggio di iniziazione ufficialmente motivato da ragioni più prosaiche, come visitare la ragazza di Milano conosciuta in agosto al mare, incontrare gli amici studenti a Bologna, andare a un concerto famoso in programma a Firenze.

Arrivai a Golfo Aranci in tempo per salire sul traghetto delle Ferrovie dello Stato, con in tasca un biglietto di passaggio ponte, un piccolo rettangolo di cartone che costava 4.600 lire (oggi le compagnie private ti offrono la stessa tratta anche a 50 euro), e feci la traversata sfidando l’umido della notte sulle grandi sdraio di legno che all’epoca venivano lasciate aperte sui ponti esterni.

Il giorno dopo comincìò la mia avventura da autostoppista sul continente dove tutto, per i sardi, è diverso a partire dalle distanze. Poco fuori da Civitavecchia, col sole appena sbucato sull’Aurelia, mi caricò un camionista di quelli ciarlieri e mi sorprese dicendo che aveva conosciuto padre Pinese, il priore di un convento di frati camaldolesi attivo all’epoca a Galanoli, sulla strada che da Orgosolo porta a Mamoiada. Mi lasciò al bivio di Manciano, augurandomi buon viaggio e svoltando verso l’interno.

L’autostop è una pratica che richiede pazienza, un po’ come la pesca alla trota, e un distacco zen dalla tua dimensione fisica. Ora che la civiltà digitale ha abolito il tempo, limitandolo all'Immediato, credo che nessuno accetterebbe di stare ore in attesa sotto il caldo o al freddo, mulinando pensieri e con l’unico sogno ricorrente della bella signora sull’auto sportiva che inchioda e ti carica.

Se eri fortunato, ripartivi in fretta. Altrimenti soffrivi. A Manciano mi caricò un ragazzo francese con una Citroen Mehari arancione completamente scoperta. Ci dicemmo poco. “Io non parlo il francese, scusa pardon…”. Mi addormentai con l’aria in faccia e lui mi svegliò a Livorno dove aveva una nave per la Corsica.

A Livorno, quando era ormai buio, si fermò un altro camionista che portava mobili a Genova. Ci arrivammo al mattino presto dopo qualche sosta. Lo aiutai a scaricare in due posti diversi e alla fine mi accompagnò vicino a una superstrada che andava a Nord.

La tappa milanese non fu proprio felice. Nel suo contesto ordinario, la ragazza del mare era ovviamente diversa e diverso ero anch’io, reso goffo dalla città e dalle sue pratiche a me ignote. Una sera però andammo all’Arena dove era in programma un concerto (forse gratuito) di Eugenio Finardi-primo periodo e il concerto venne aperto dal gruppo di un certo Pino Daniele che per me fu una folgorazione. Partìi alla fine con un po’ di tristezza e il regalo di un disco (che ascolto ancora) del recital “Enzo Jannacci a teatro” in cui era incisa la canzone “Niente”.

Molte tappe da autostoppista si ricordano per un dettaglio (Padre Pinese), di molte non si ricorda nulla. Accade quando la gente non parla, i discorsi sono banali o ti ritrovi a ripetere sempre la tua versione del perché sei lì, con qualche chilometro in più. Così non ricordo come arrivai a Firenze, ma ricordo benissimo che a un semaforo sui viali, forse vedendomi spaesato, si fermarono due ragazze più o meno della mia età, vestite con le gonne a fiori che tanto andavano in quegli anni. Mi portarono a casa loro e mi rifocillarono. Più tardi mi accompagnarono in un’altra casa dove potei fare una doccia e dormire fino all’indomani. I miei figli non ci credono, ma nel mondo dove c’era l’autostop erano cose possibili e dunque ogni tanto accadevano. (Ho ritrovato un giorno un foglietto con i nomi delle ragazze, Caterina e Alessandra, ma devono essere come me, fuori dai social).

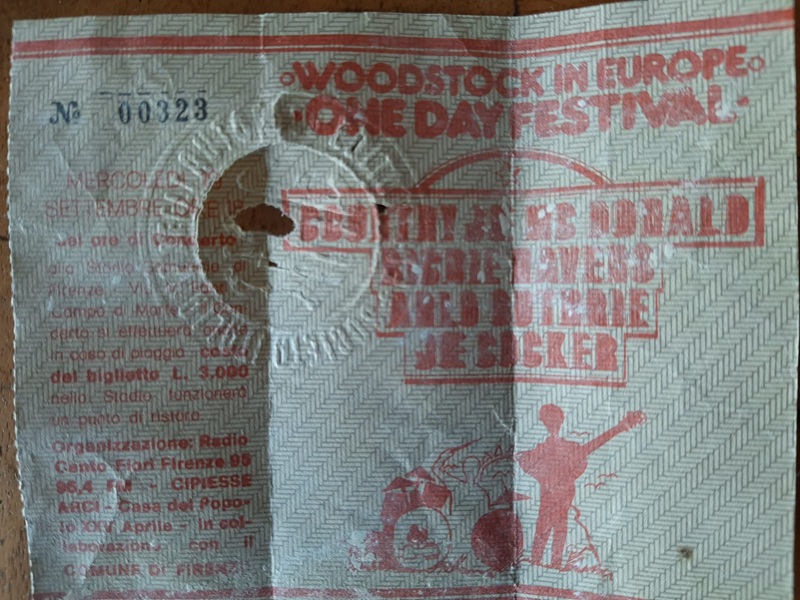

Il giorno dopo trovai alloggio in casa di alcuni studenti nuoresi di architettura più grandi di me. Mi offrirono il letto di uno che non era ancora tornato dalle vacanze e dal suo comodino ebbi un’altra epifanìa, perché lessi per la prima volta le storie di Ken Parker. Gironzolai per qualche giorno, scroccando un pasto qua e là e arrangiandomi fino alla sera in cui arrivarono a Firenze gli amici con cui avevo appuntamento alle Cascine per il concerto “Woodstock in Europe”, una versione (mooooolto) ridotta del super festival andato in scena 10 anni prima in America. C’erano Arlo Guthrie, Richie Havens, Country Joe McDonald e uno strafattissimo Joe Cocker che da solo valeva la spesa.

Così arrivò l’apice del viaggio, quel momento in cui per strada senti per la prima volta il desiderio di tornare. La mia discesa passò per un incrocio sperduto in mezzo alla Toscana dove qualcuno mi aveva lasciato. Fermo come Robert Johnson in attesa del diavolo, guardai per ore le frecce che indicavano Siena e Grosseto. Vinse il secondo. Un signore mi portò fino all’Aurelia, a Orbetello e da lì, quasi al tramonto, mi caricarono su una grossa Bmw due appassionati di pesca subacquea che tornavano a Roma dall’Argentario. Nel bagagliaio avevano una ricciola di oltre 10 chili. Il dettaglio del ricordo. Parlammo di saraghi, corvine, dentici, tane e correnti fino a Civitavecchia.

Arrivai al porto all’ora dell’imbarco, sulla spalla il sacco nero verticale da marinaio pieno di cose sporche, in mano la busta col disco di Jannacci. Davanti al traghetto mi resi conto che non davo notizie di me a casa da quasi venti giorni. Avrei potuto farlo facilmente se avessi avuto il telefonino. Invece avevo solo 18 anni, l’incoscienza e l’autostop.

Salvatore Mannironi

Salvatore Mannironi