L’Italia del dopoguerra - quella in cui ho trascorso i miei anni di bambino e poi di ragazzo alle prese con il sacro rispetto per famiglia e religione, i doveri scolastici e le gerarchie che le convinzioni familiari mi indicavano come inscalfibili – era, in buona parte, una nazione di “ignoranti”.

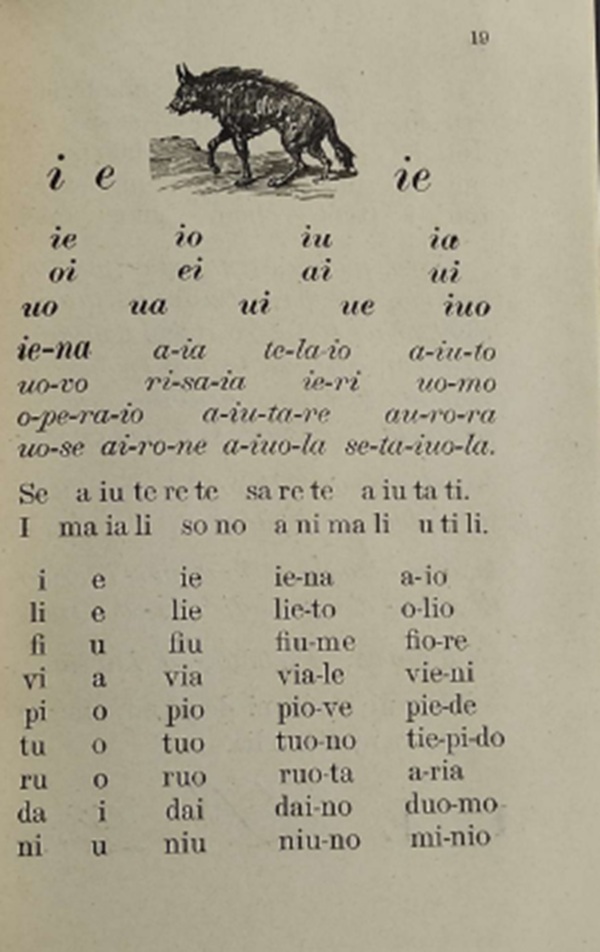

La scuola, ancorché gratuita, era obbligatoria solo di nome e l’analfabetismo, almeno fino alla rivoluzione catodica del Maestro Manzi e di “Non è mai troppo tardi”, largamente diffuso.

Poche erano le famiglie che potevano mettere a disposizione dei propri figli qualche libro da leggere, anche quelli più economici, come i romanzi di Salgari editi dalla Viglongo. Molti di noi non avevano neppure i soldi per acquistare le strisce di Capitan Miki o del Grande Blek, che, proprio per questo, acquistavano per noi un valore elevatissimo, quasi quanto la figurina del mitico Pizzaballa. Chi li possedeva poteva pretendere pressoché ogni cosa dai propri compagnucci, anche di essere inserito, pur essendo un notorio disastro, nella squadretta con cui ci si sfidava, in memorabili partite di calcio (quelle in cui ogni tre corner erano puniti con un rigore….) con gli avversari del vicolo o del cortile accanto al proprio.

Io e mio fratello abitavamo allora in quello che oggi è il cuore del centro storico di Roma - il vicolo alle spalle dell’attuale Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps - ma che allora era poco più di un Paese. C’era il “ranocchiaro”, quello che - pescate le rane in un Tevere ancora potabile - le puliva alla fontanella e, infilate in una stecca d’ombrello, le andava a vendere alle osterie del rione; c’era “Lupone” con il suo motofurgone, che trasportava di tutto: dai mobili di chi, quasi ogni giorno, veniva sfrattato e doveva prendere la strada di lontanissime periferie, alla sabbia e alla calce per le riparazioni di case che avevano sì, resistito alle guerre, ma non al tempo ed alle intemperie; c’era il pasticcere, quello che la notte preparava i cornetti ed i maritozzi nel suo forno e poi li portava in tutti i bar del rione nel furgone deLla sua ape, quel furgone in cui, rinchiusi in sette o otto, la domenica del derby ci recavamo allo stadio per applaudire o per insultare Arne Selmonsson che, dopo 101 presenze e 31 reti, aveva osato tradire la Lazio, passando, per 135 milioni di lire, alla Roma.

Ci si proteggeva dal freddo (allora a Roma nevicava quasi tutti gli anni), bruciando la carbonella dentro bagnarole di alluminio stagnato e si usava il “prete” o lo scaldino per non dover andare a dormire nel letto gelato. Nel nostro vicolo c’era anche lei, Ernesta, una anziana prostituta che, passata ormai da un pezzo anche l’età matura, si sedeva sulle panchine di Piazza Navona aspettando che qualche pensionato, anziano quanto lei, la conducesse in un vicoletto dove tentare di risvegliare ricordi e piaceri di un ormai lontano passato.

Ernesta “faceva” anche ”le carte” e “cacciava il malocchio” e proprio per questo conosceva mia madre che, della validità di queste pratiche, era totalmente convinta. Fu così che un giorno le chiese, chissà per quale motivo, di avere in visione i nostri sillabari, magari sperando di poter imparare a compitare ed a scrivere almeno il suo nome e cognome. A mia madre quel gesto non costava nulla ed acconsentì di buon grado, ma non aveva fatto i conti con l’orgoglio di Ernesta, che insistette per pagare quei libri ormai dismessi. Il rifiuto di mia madre fu così interpretato come una sorta di conferma di uno stigma morale: non si accettano soldi da una prostituta, semmai la si paga.

Così, il pomeriggio successivo, ecco Ernesta ripresentarsi a mia madre – noi abitavamo al piano terra – per insistere sulla sua volontà di pagare. Al nuovo rifiuto, spari dietro la sua porta di casa per riuscirne immediatamente tenendo tra le mani un grande fazzoletto di lana, di quelli a fiori, che le donne usavano allora per coprirsi la testa quando si recavano in chiesa. Il fazzoletto era annodato per le ciocche e sembrava contenere qualcosa di voluminoso. Ernesta, per l’ennesima volta, chiese a mia madre di poter pagare i sillabari e, al definitivo rifiuto, sciolse i nodi del fazzolettone e, davanti a me e mio fratello che nel vicolo stavamo giocando un’interminabile partita di pallone (uno contro uno e con i rimbalzi sui muri assolutamente permessi), lanciò in aria il suo contenuto.

Fu una pioggia di monetine da una, due e cinque lire, forse qualcuna da dieci, quella che si sparse tra i sampietrini e che generò l’immediata zuffa tra di noi e tra tutti i ragazzini del vicinato, allertati dalle nostre grida e magicamente comparsi dal nulla per arraffarne quante più possibile. Intanto Ernesta, che quei soldi se li era onestamente e duramente guadagnati, se la rideva e godeva all’idea che, potenza della fame di cultura, anche a lei fosse riconosciuta, almeno per un momento, una posizione non da intoccabile nella gerarchia del vicolo.

Mauro Sarrecchia

Mauro Sarrecchia