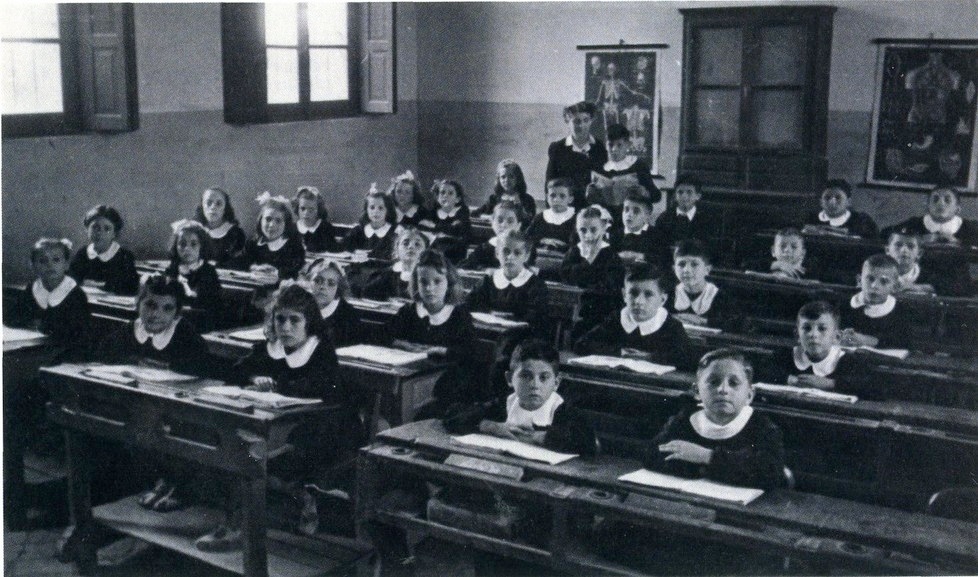

Le patrie scuole elementari nella seconda metà degli anni Cinquanta sono state una forma sadicamente evoluta di modellamento sociale. Tra gli strumenti di sottomissione e tortura più efficaci, insieme al grembiule (nero antisudicio o bianco Goretti, secondo genere), al colletto candido e rigido in polietilene affilato ai bordi come un buon coltello da carne e al fiocco azzurro Savoia, va annoverato l’uso dei pennini, un tormento non rimarginabile.

La penna Bic era già stata inventata, ma non risultava adottabile. E i banchi alla scuola Pacchiotti, allora in via Bertola a Torino, avevano ancora il calamaio incorporato. Nell’anteguerra i bidelli passavano per il riempimento coi boccioni di liquido buio e letale per qualsiasi foglio di quaderno, mentre noi figli della ritrovata democrazia l’inchiostro ce lo portavamo da casa nelle boccette marca Pelikan. Come se un eretico valdese convocato dagli amici di Torquemada per una chiacchierata avesse dovuto presentarsi in tribunale già provvisto di corda e staffile.

Inchiostro nero o blu scuro e una selezione di pennini, ospitati in un astuccio già lordo dopo due settimane di scuola. Ne avevo in dotazione di tre tipi, ciascuno col suo grado di pericolosità. Quello stretto e austero aveva l’aspetto di un calamo tagliato in diagonale ed era rigido come le sospensioni di una Suzuki Vitara ma ideale per tracciare linee diritte, purtroppo non abbondanti nelle lettere dell’alfabeto italiano. Il classico a goccia aveva il vantaggio di “caricare” più inchiostro ed era morbido: la parte superiore si divaricava facilmente alla pressione sul foglio, necessaria per ottenere tratti più spessi. Il terzo possedeva un tocco esotico grazie una sagoma a mezzo tra la Tour Eiffel e un tempio birmano, tanto per aggiungere un che di crudelmente depistante: l’alunno/a si prendeva qualche confidenza ludica in più e incorreva in letali distrazioni. Tutti i pennini presentavano un buchetto a metà, da cui si dipartivano i canali capillari alla volta della punta. Begli oggetti torniti, eleganti, funzionali, a parte il tempio birmano. Svettavano in cima allo stilo in cui venivano inastati, piccole baionette pacifiche per noi soldatini educandi finché non incontravano l’inchiostro ed entrambi, pennini e inchiostro, si avvicinavano al quaderno. Uguale a togliere la sicura a una bomba a mano.

Prediligevo il pennino a goccia, il più morbido. Imparato a intingere nella giusta misura dopo umilianti sgocciolamenti sul banco, tentavo quotidianamente di graffiare qualche parola intelligibile su carta, osando una pressione maggiore nello scrivere la parte centrale della “g” o della “c” maiuscole che, secondo le regole della calligrafia, essendo bombate dovevano distinguersi, diventando una voluta armoniosa: una mezzaluna esile da sinistra a destra e poi su e infine giù a definire una semicirconferenza ben più spessa fino a quando, risalendo, il tratto doveva tornare fine. In carattere corsivo, naturalmente, lo stampatello era ritenuto un sotterfugio esecrando e volgare, quando non opera di potenze malefiche e suscettibile di scomunica dall’allora vigente Pontefice Massimo Pio XII, al secolo Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli dei Principi di Acquapendente. Bastava vederlo nei cinegiornali quando benediceva dall’alto della sedia gestatoria per capire che da bambino aveva sfoggiato senza alcun dubbio una calligrafia celestiale.

Molto spesso, vergando linee curve col pennino la punta mi si inceppava nella carta per poi rilasciarsi con effetto molla, spruzzando a raggiera il foglio d’inchiostro. Durante gli esercizi di scrittura, il malestro capitava a un terzo buono della classe e allora mano alla gomma, l’ennesima beffa. Era suddivisa in due metà, una di colore rosseggiante per cancellare disegni a matita e l’altra bluette, carica di pomice e più abrasiva di una fresa in acciaio, per cancellare l’inchiostro. Ciò che effettivamente si otteneva, una volta tamponato l’orrore con la carta assorbente, insieme a un discreto buco nel foglio. Di qui strappo nervoso del medesimo, parte di un quaderno ai tempi graffettato in mezzo, per cui anche l’altra parte del foglio che stava nella seconda metà del quaderno se ne veniva via con un certo ineluttabile garbo. Giravano quaderni smilzi, ridotti a dodici pagine e somma iattura era l’imbrattamento dei fogli finali perché bisognava tenersi il buco pena l’ancora più disonorevole perdita, insieme alla pagina macchiata, di quella sua parte siamese nella prima metà del quaderno.

E ove mai per miracolo si fosse riusciti a cancellare le macchie a spruzzo senza fare buchi era meglio non cantar vittoria, perché nel punto nevralgico non solo la carta si riduceva a un velo ma, senza lo strato superiore compattante, era filamentosa, a effetto cotone e pronta, scrivendoci sopra per rimediare, a succhiarsi inchiostro per poi farlo dilagare, come succede negli acquerelli. Una “p” maiuscola diventava una nuvola scura, perfino suggestiva, a sigillo di una stolta perseveranza.

Nei western o nei thriller se compare una pistola prima o poi sparerà, se spunta un pennino gravido d’inchiostro prima o poi sporcherà qualcosa.

Calligrafia obbligatoria come simbolo di compitezza, bandiera di un’educazione che pretendeva di levigare con le forme più squisite il gagliardo esprit caotico di giovani menti in formazione. Lo Stato aveva deciso che dovevamo essere provvisti di una scrittura dai tratti eleganti, ineccepibili. E guai ai satanici mancini. Un bambino di sette anni che magari viveva in un bilocale con mamma, papà e tre-quattro fratelli e sorelle (i figli si facevano ancora), con bagno sul pianerottolo della casa di ringhiera, questo bambino una volta in aula era tenuto a trasformarsi in un pittografo cinese della dinastia Qin, in un amanuense d’abbazia piegato sullo scriptorium. Si vociferava che nella III D alla migliore calligrafa della classe, la solerte figlia di un gommista di corso Regina, fosse venuto un principio di occhi a mandorla. Don Milani, dov’eri quando con l’indice nero d’inchiostro tossico impugnavo nell’intervallo la biova (classica pagnottella piemontese) arricchita di stracchino? O sbucciavo incautamente la banana contusa, quasi lessa dopo mezza mattinata passata al chiuso della cartella?

Per onestà va detto che la boccetta dell’inchiostro e i pennini rilasciavano un aroma di china vagamente chimico tutt’altro che sgradevole, ideale per dare personalità all’odore di cartella, l’eau de sac, una pregiata fragranza infantile con note di cuoio, libro usato, grafite di matita, caucciù della gomma per cancellare e briciole secche.

Andrea Aloi

Andrea Aloi