Della mia infanzia – trascorsa insieme a mio fratello e poi, dopo una decina d’anni, anche con una sorellina – ricordo soprattutto le condizioni di estreme ristrettezze, ma sarebbe meglio definirle di assoluta povertà, con cui i miei genitori dovevano quotidianamente fare i conti. Mio padre lavorante barbiere e mia madre casalinga hanno sgobbato tutta la vita per consentirci di studiare e di raggiungere un livello di istruzione che – quando ancora l’ascensore sociale funzionava – erano certi avrebbe potuto permetterci di assaporare tutto ciò che a loro, sin dalla giovinezza e poi negli anni duri subito dopo la guerra, era stato negato: dalla possibilità di far fronte, senza continui patemi d’animo, alle quotidiane necessità materiali fino alla possibilità di godere delle mille occasioni di svago e di cultura che il boom economico e lo sviluppo degli anni '60 e '70 iniziava ad offrire anche alle famiglie della piccolissima borghesia e persino ad una parte della classe operaia italiana. Con la certezza, questa sì frutto di una visione quasi millenaristica della vita, che i loro sacrifici ci avrebbero consentito, a nostra volta, di trasmettere ai loro nipoti un sovrappiù di salute e di benessere.

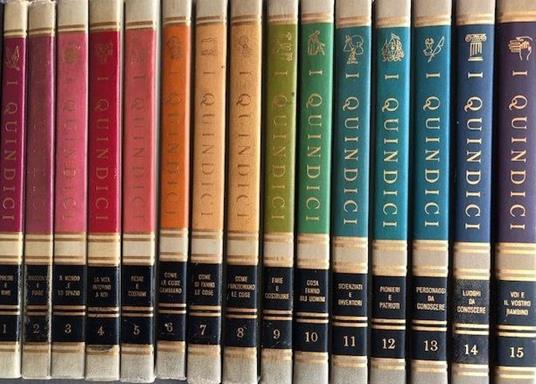

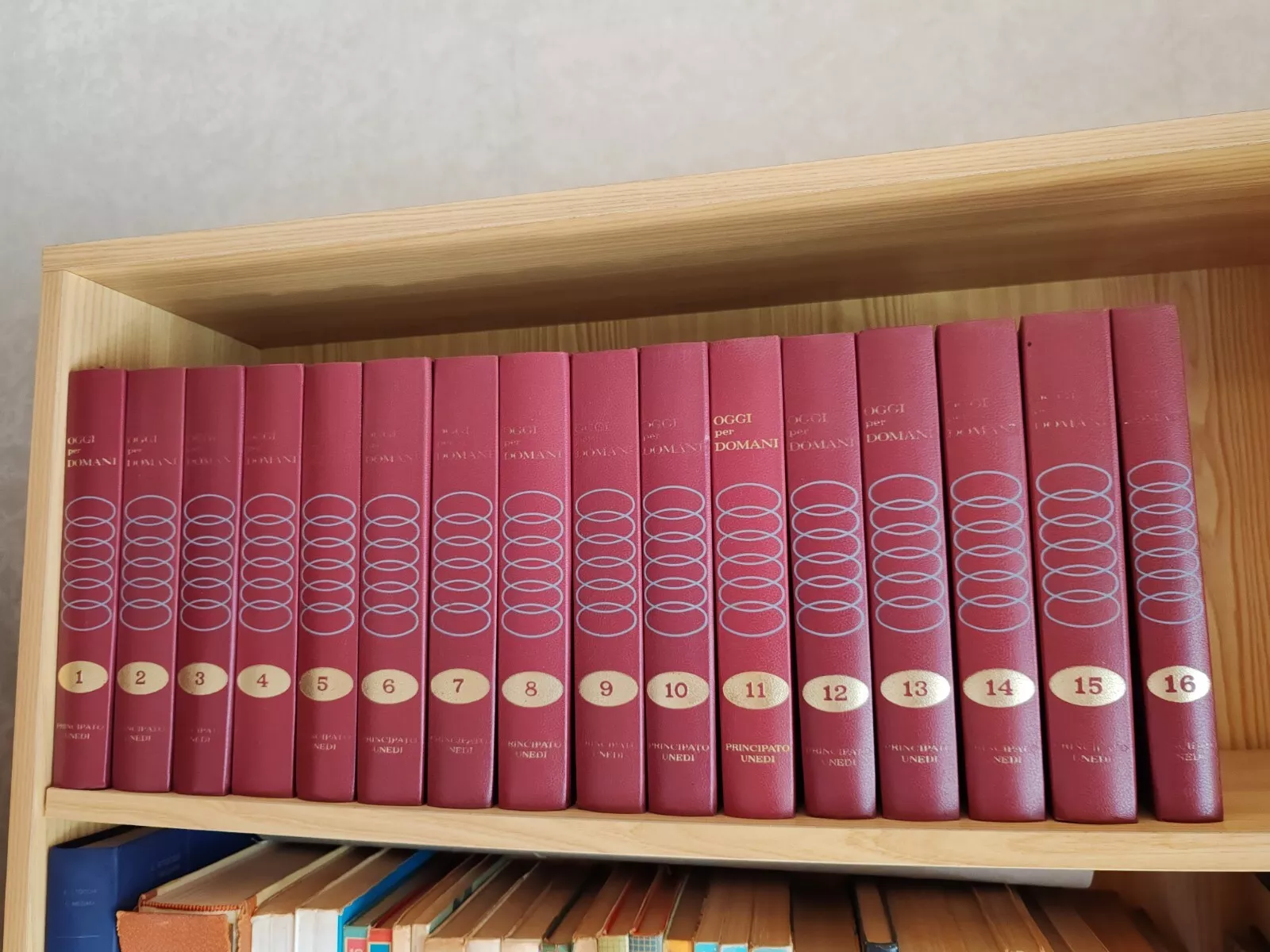

Ma tutto nasceva da lì, dall’istruzione. Per questo - mettendo da parte un poco ogni giornio delle mance che i clienti gli lasciavano dopo il servizio di barba e capelli o quando consegnava loro, nelle ricorrenze di fine anno, insieme con gli auguri, quei calendarietti profumati le cui pagine erano allietate dai disegni di procaci signorine sempre meno vestite – mio padre ci aveva comperato, nel 1963, persino un’enciclopedia di ben sedici volumi – la “Oggi per Domani” edita dalla Principato UNEDI – che mio fratello ancora conserva e dalla quale ho imparato una miriade di cose, dalle più complesse alle più semplici. Molte delle quali sono diventate parte del patrimonio culturale che mi porto dietro ancor oggi. Mi ha colpito, soprattutto, un insegnamento di tutela ambientale ante litteram: tuttora la prima cosa che guardo, viaggiando per le campagne di ogni paese, è il modo in cui gli agricoltori tracciano i solchi dell’aratura autunnale, perché – come ho imparato sulle pagine dell’Enciclopedia – occorre evitare di arare assecondando la pendenza, cosa che inevitabilmente, con le piogge invernali, finirebbe per trasformare i solchi in tanti piccoli torrenti che dilaverebbero e trascinerebbero a valle il terreno smosso dall’aratura. Come nelle risaie asiatiche, così anche sulle nostre colline, 'Oggi per domani' mi ha insegnato che occorre invece, procedere trasversalmente alla pendenza, finendo così per costituire, con ciascun solco, una sorta di terrazzamento in cui la pioggia ha il tempo di sostare, impregnare la terra e favorire così la crescita del seminato.

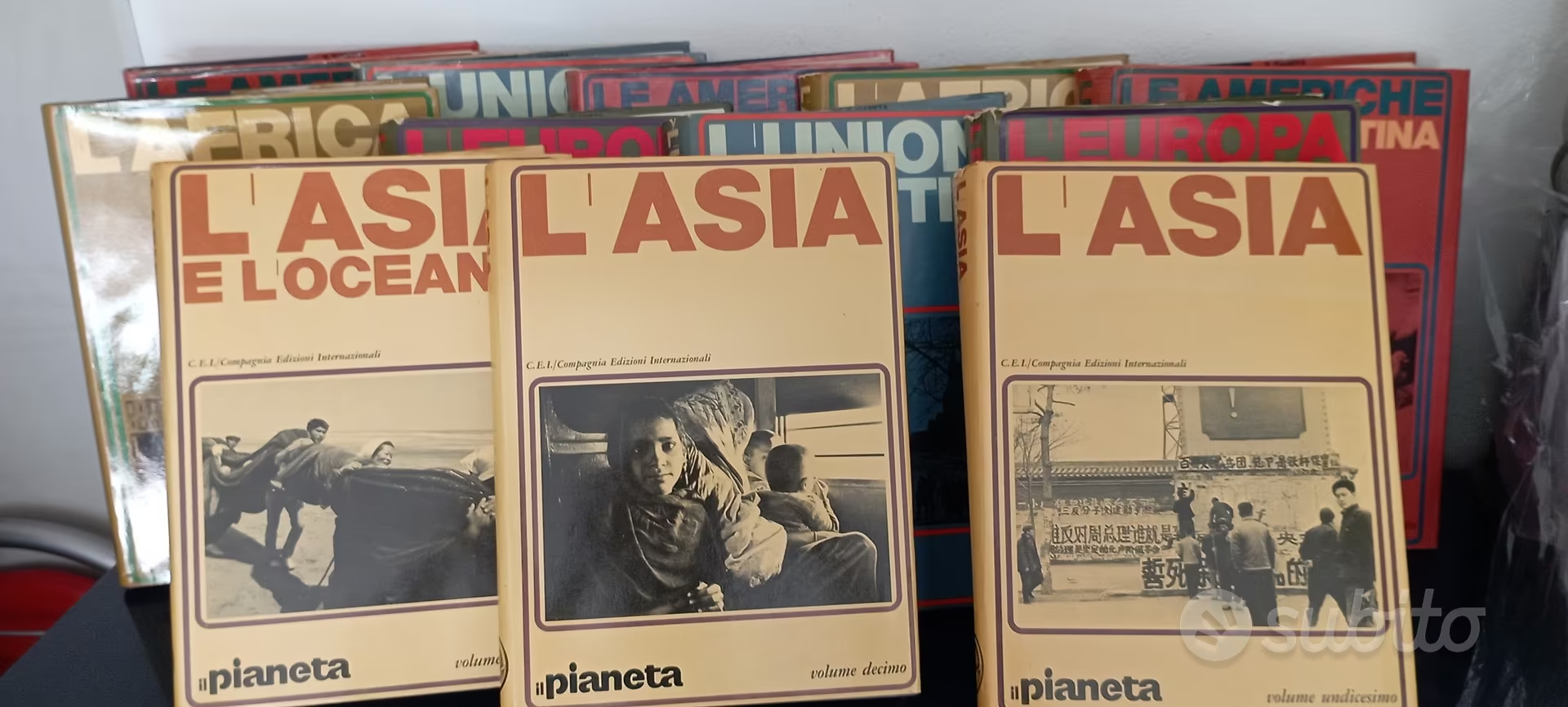

Mio padre, gliene do atto pubblicamente oggi dopo aver mancato di farlo nel corso della sua purtroppo breve vita, non si è limitato a svenarsi per comperare questa enciclopedia per ragazzi. Pur non essendo in alcun modo di tendenze progressiste e anzi affermando, in molte occasioni, persino l’inutilità del voto, un bel giorno si è presentato in casa con il primo volume di una pubblicazione che, senza che allora potessi neppure lontanamente intuirlo, ha poi giocato un ruolo assai importante nella mia vita. Arrivò dunque a casa nostra - ed è ancora oggi nella mia - una pubblicazione della CEI (Compagnia Editrice internazionale): “Il Pianeta”. In 12 volumi di grande formato, ma con una grafica più da rivista che da enciclopedia, quell’opera mi ha fatto conoscere il mondo quando ancora in casa non avevamo il telefono né tanto meno la televisione. E lo ha fatto non partendo dalla geografia, ma dall’economia, dalla struttura della società e, perché no, dalla politica che caratterizzava i diversi paesi. Un’opera chiaramente progressista, anzi terzomondista, anticolonialista e dichiaratamente critica verso la sempre più invadente presenza della cultura neocapitalista che dilagava in quegli anni in ogni parte del pianeta, favorita dalla strapotenza economica e militare degli USA.

Ancora oggi non so chi l’avesse convinto ad acquistarla e, di questo sono certo, mio padre ignorava totalmente quale strumento avesse messo a disposizione dei suoi figli. Ma è su quella enciclopedia - cui collaboravano personaggi che solo dopo molti anni avrei imparato a conoscere ed apprezzare: da Folco Quilici a Manuel Bridier, da Idomeneo Barbadoro a Maurizio Tosi e Massimo Bussagli, da Emilio Sarzi Amadé a GianPaolo Calchi Novati, dalla Collotti Pischel a Maurizio Ferrara e Giovanni Boffa, da Enrica Chiaromonte a Franco Galasso e a Mauro Calamandrei, da Juan Aguilar Derpich a Eduardo Galeano – che ho formato la mia visione del mondo. Grazie al “Pianeta”, ho scoperto cosa scorresse nelle vene e nelle coscienze dei popoli dell’Africa ancora prigioniera delle colonie, di un’America latina in cui gli indigeni riscoprivano la volontà di lottare contro l’indegno sfruttamento delle proprie risorse, di luoghi degli Stati Uniti dove essere “negro” significava rischiare quotidianamente la vita; di un’Asia in cui il gigante americano stava per essere sconfitto da un piccolo popolo dagli occhi a mandorla che aveva già umiliato, con Giap e Ho Ci Min, la potenza militare francese. E mi sono entusiasmato dal saluto che “il primo pedone dello spazio” Aleksej Leonov - il cosmonauta che, per primo, uscito dalla capsula per una passeggiata nel vuoto cosmico, aveva potuto ammirare il nostro Pianeta, un pallino luminoso, nell’immensità dell’Universo -, rivolgeva ai lettori del “Pianeta” in occasione del 50 anniversario della nascita dell’Unione Sovietica, presentata, nei due volumi ad essa dedicati, come un Paese orgoglioso dei suoi risultati in termini di sviluppo industriale, scientifico, ma anche e soprattutto sociale.

Tutto questo e molto altro ancora lo ho potuto imparare solo grazie alle mance di un barbiere che - come ho poi scoperto nei taccuini che ha compilato nel corso della sua deportazione in Germania come 'Italienische Militärinternierte' - nella difficile fatica dello scrivere più che nella lingua di Dante, continuava ad esprimersi nel dialetto ciociaro della sua giovinezza. E se l’unica vacanza che ha potuto offrire alla moglie ed ai suoi due figli è stata quella di tre avventurosi giorni passati tra corriere, treni accelerati e traghetti scalcagnati, all’Isola del Giglio, non ha mai rinunciato a offrire loro, per quanto nelle sue possibilità, le occasioni di accrescere istruzione e conoscenza.

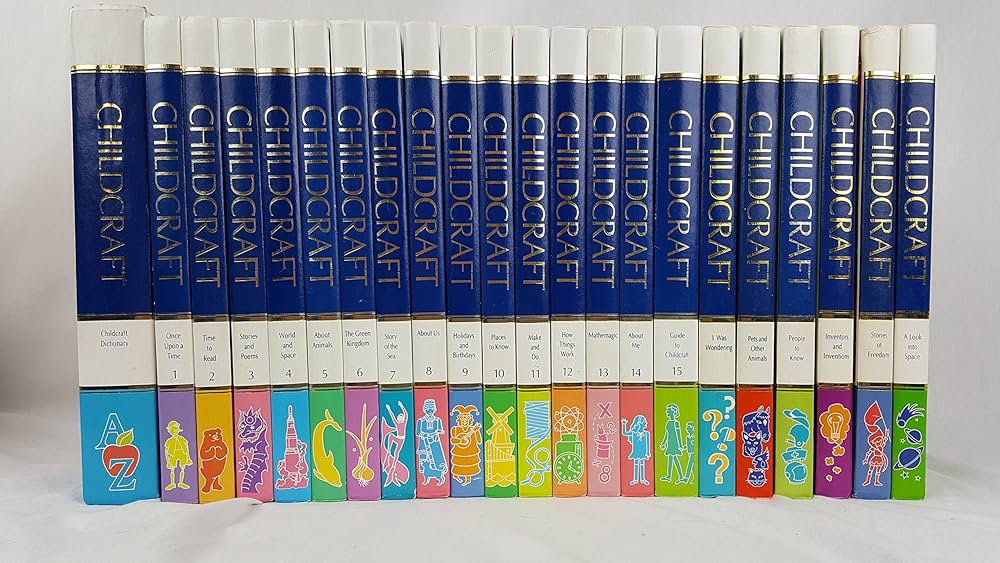

Ho ricordato tutto questo perché diversi anni dopo i casi della vita mi hanno portato a rispondere a un annuncio economico che assicurava, per almeno tre mesi, uno stipendio mensile in cambio di un’attività di vendita porta a porta. Ero all’università e quei soldi mi facevano disperatamente comodo, quindi risposi al volo. Solo dopo un lungo viaggio in autobus, dalla periferia nord in cui la mia famiglia si era trasferita, sono arrivato a Trastevere ed ho scoperto di quale attività di vendita si sarebbe trattato. Ogni mattina, per tre mesi, stipati su due pulmini, un plotone di una ventina tra uomini e donne - alcuni, come me, giovanissimi, altri attempati professionisti di quel tipo di commercio – veniva sbarcata in un quartiere della media periferia romana e, superato senza troppa difficoltà (che differenza con l’oggi!) il problema di farsi aprire il portone, saliva per le scale per passare a pettine fitto tutti gli appartamenti, proponendo a chiunque – in genere donne di casa intente nelle faccende domestiche dopo aver salutato il marito e portato i figli a scuola - l’acquisto rateale delle famose Enciclopedie della Fratelli Fabbri Editore: “I quindici”, “Conoscere” e “Sapere”.

Ogni argomento – mi avevano ripetuto nelle due giornate di preparazione che l’agente della Fabbri ci aveva dedicato – sarebbe stato buono e da utilizzare, pur di riuscire a farsi firmare un contratto. Il punto è che finivamo per dover convincere semplici madri di famiglia che, non avendo, a quei tempi, la benché minima indipendenza economica, avrebbero dovuto firmarlo, destinandosi così, quasi certamente, ad una discussione familiare anche aspra, senza un preventivo confronto con il marito sull’impiego delle normalmente scarse risorse familiari. E allora occorreva puntare sulla certezza di un investimento nell’istruzione come chiave di volta del progresso socioeconomico dei propri figli; sulla possibilità di fare della propria famiglia e dei propri ragazzi un invidiato punto di riferimento per i propri compagni di scuola. Persino sottolineare come, grazie alle copertine sgargianti e alle lettere impresse in oro su costole e dorsi, la piccola muraglia dei volumi avrebbe costituito un signorile complemento d’arredo, cosa da rendere sicuramente invidiose le proprie vicine di casa. Impostare la discussione sul merito o sulla validità dei contenuti di quella 'Conoscere' che ben sapevo essere una sostanziale ristampa, ora divisa in sedici volumi e con una copertina di colore arancione, di un’opera che affondava la propria origine addirittura negli anni ’50.

Semmai, di fronte ai dubbi ed alla difficoltà di decidere su due piedi un impegno che avrebbe pesato per anni sul bilancio familiare, era meglio far leva sull’ultimo volume dei 'Quindici', quello intitolato "Voi e il vostro bambino", che anziché rivolgersi ai ragazzi parlava direttamente ai genitori e presentava loro, in quasi 600 voci, ogni possibile suggerimento su come avrebbero dovuto conoscere, allevare, educare e curare i propri figli. Certo, l’impostazione educativa e dalla visione del mondo contenuta nei consigli derivava, pari pari, dall'enciclopedia statunitense 'Childcraft - the How and Why Library', di cui i 'Quindici' erano sostanzialmente la traduzione. Per me, che nel frattempo avevo raggiunto un’età che mi imponeva di esprimermi solo dopo aver ponderato verità e validità delle cose da dire, questo rappresentava una difficoltà pressoché insormontabile. A me che ero cresciuto leggendo il 'Pianeta' e poi - grazie alle lezioni dei professori di un liceo, il 'Castelnuovo', allora conosciuto come una sorta di covo di rivoluzionari, oltre che partecipando alle prime espressioni del dissenso cattolico – e che avevo potuto conoscere, grazie ai libri (molti dei quali ottenuti in prestito, peraltro non sempre restituito, da compagni ed amici) la grande narrativa internazionale; per me che in quegli anni mi ero costruito un modo di vedere le cose grazie alla lezione degli Annalisti francesi ed all’incontro con la più avanzata saggistica tedesca ed americana - quei contenuti apparivano non soltanto criticabili, ma soprattutto lontanissimi da ogni aggancio con la società e la cultura italiana.

Dall’altro lato, potevo essere proprio io, il ragazzino che aveva avuto come primo strumento i volumi di 'Oggi per Domani', a scegliere di privare quella famiglia e quei ragazzi di ciò che con buona probabilità e ancora per molti anni sarebbe stato uno dei pochi, se non l’unico strumento su cui contare per imparare a conoscere il mondo? I tre mesi del contratto furono, per me, ogni giorno accompagnati da questo dilemma morale e, giunti al termine, il risultato divenne evidente: mentre quasi tutti i miei colleghi venditori avevano raggiunto risultati che, ai miei occhi, apparivano strabilianti e furono quindi riconfermati – ma, non essendo l’agenzia un istituto di beneficenza, tutti, da quel momento, pagati “a provvigione” - io, che di contratti ne avevo conclusi sì e no una decina, fui, senza tanti ringraziamenti, rapidamente congedato. Così, lasciatami alle spalle l’età delle enciclopedie, poco tempo dopo (non so dire con quale costrutto per i cittadini italiani) mi buttai in politica…..

Mauro Sarrecchia

Mauro Sarrecchia