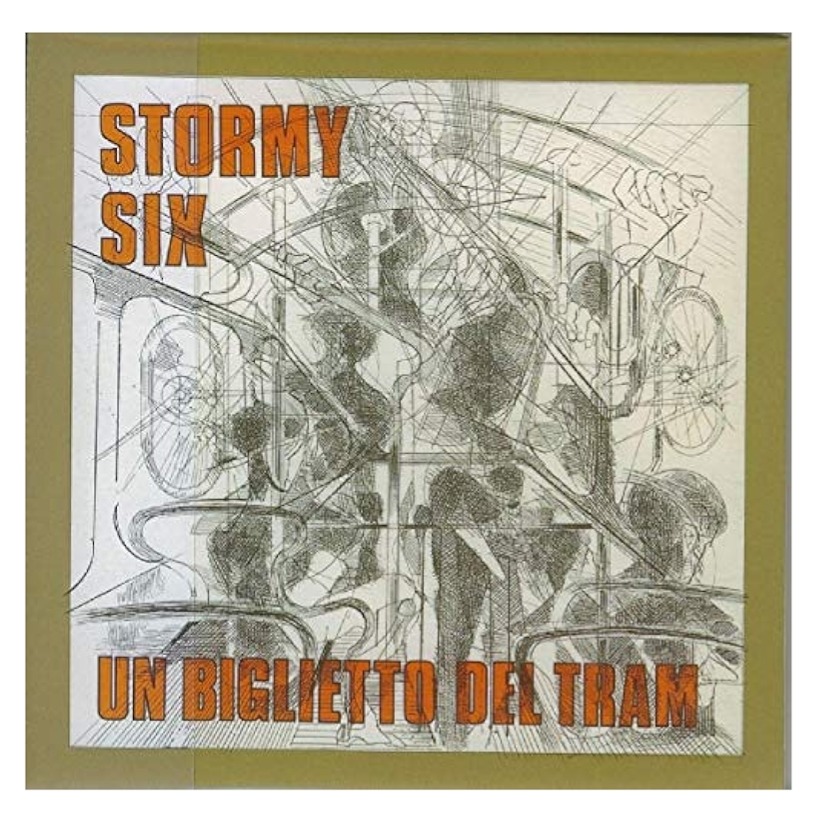

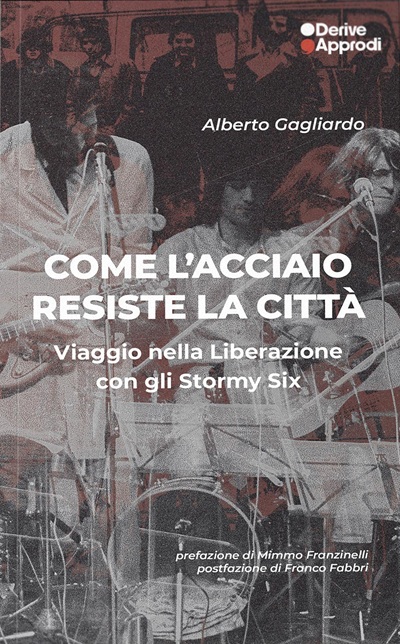

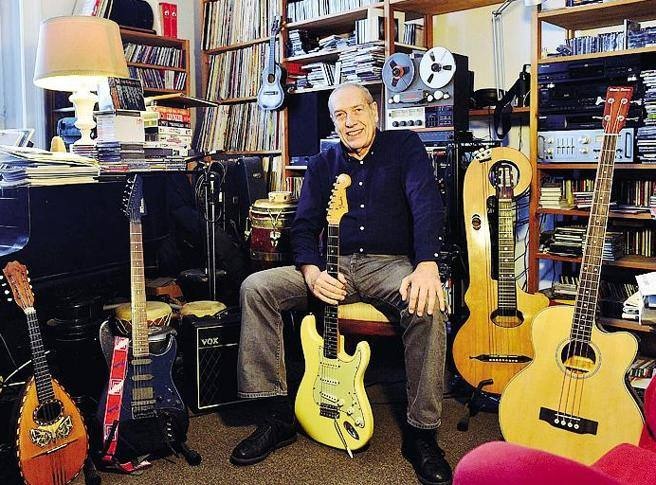

Quest’anno cadono due anniversari: 60 anni fa, nel 1965, nascevano gli Stormy Six, inizialmente un gruppo beat ma in seguito politicamente impegnato e 50 anni fa (nel 1975, in occasione del Trentennale della Liberazione) usciva il loro album “Un biglietto del tram” dedicato alla Resistenza. A questo disco, storico in tutti i sensi, è stato dedicato il libro “Come l’acciaio resiste la città – Viaggio nella Liberazione con gli Stormy Six” di Alberto Gagliardo. Il volume, pubblicato da DeriveApprodi, traccia la storia sia di quell’album sia del gruppo. Episodi di quest’ultima vengono raccontati anche da Franco Fabbri, membro storico degli Stormy Six e musicologo, in un paio di saggi del suo ultimo libro “C’è musica là fuori? Storie e teorie della popular music”, edito da Jaca Book, fresco di stampa. Di questi e di altro parliamo con lo stesso Fabbri.

"Sono due saggi scritti a distanza di tempo l’uno dall’altro. Il primo racconta i primi anni del gruppo - epoca in cui imperavano le cover in versione italiana da gruppi britannici o americani e gli Stormy Six ancora non erano un gruppo 'politico' - e arriva fino ad 'Un biglietto del tram'. Il secondo saggio parla dell’album 'Macchina maccheronica' (1979), che risale all’epoca dell’adesione a Rock in Opposition, organizzazione fondata nel 1978 da alcuni gruppi musicali europei in aperta opposizione alla logica commerciale dell'industria discografica. Fu un periodo per noi votato ad una musica più elaborata con anche esperimenti di elettronica".

In molti tuoi libri accosti saggi lunghi e documentati ad altri più brevi magari pubblicati da quotidiani. Inoltre alcuni tuoi libri sono dedicati alla popular music – come ad esempio “Il suono in cui viviamo” (Feltrinelli 1996) che ebbe un buon successo - mentre in altri ti occupi della musica cosiddetta colta. Sempre comunque con un linguaggio divulgativo, accessibile a tutti.

È sempre stata la mia intenzione fin dai primi libri, come ad esempio “La musica in mano. Manuale di teoria musicale”, pubblicato nel 1978 da Mazzotta. Tornando agli Stormy Six, in realtà il primo 45 giri, uscito nel 1966, aveva da un lato una cover ma dall’altro un mio brano, “Il mondo è pieno di gente”, che era di fatto una canzone di protesta, ispirata ai cantautori. Però la prima canzone veramente politica è stata “La manifestazione”, che ho scritto nel 1969 anche se è uscita su disco solo nel 1972 nell’album “L’Unità”. Raccontare il Risorgimento e l’Unità d’Italia era parte di un progetto che già prevedeva un album sulla Resistenza, che sarebbe stato appunto “Un biglietto del tram”. Prima di quello però, nel 1973, abbiamo registrato “Guarda giù dalla pianura” che non conteneva brani inediti ma una raccolta di canzoni di protesta di vari Paesi. La formazione era nel frattempo molto cambiata, con l’ingresso tra gli altri di Umberto Fiori e Tommaso Leddi e spazio anche a loro nella scrittura delle canzoni. E il suono più rock de “L’Unità” lasciava il posto ad arrangiamenti acustici, basato su chitarre e violini.

“Un biglietto del tram”, che contiene classici del gruppo come “Stalingrado” e “La fabbrica”, fu il primo vostro disco non pubblicato da una grossa casa discografica ma da un’etichetta indipendente da voi creata, la Cooperativa l’Orchestra…

L’Ariston aveva già maldigerito il repertorio de “L’Unità” e di “Guarda giù dalla pianura” e non manifestava intenzione di pubblicare “Un biglietto del tram”, per via dei delicati rapporti con la commissione d’ascolto della RAI. Il trentennale della Liberazione si avvicinava e allora io proposi all’Ariston di sciogliere il contratto con gli Stormy Six pur distribuendo comunque l’album nei negozi, assieme agli altri dischi che sarebbero stati pubblicati dall’Orchestra. Dischi che comunque venivano venduti soprattutto durante i concerti e nei circuiti alternativi. “Un biglietto del tram” ha venduto in tutto 50mila copie, numeri per oggi altissimi. Allo scioglimento del rapporto con l’Ariston, a fine Anni Settanta, non abbiamo trovato un accordo di distribuzione analogo con altre case discografiche: prima la Ricordi e poi la CGD non ci offrirono condizioni per noi vitali, cioè di poter acquistare copie degli album al puro costo industriale per rivenderle nei canali alternativi controllati da noi.

L’Orchestra arriverà a pubblicare oltre cinquanta album. Oltre a quelli degli Stormy Six, dischi del Gruppo Folk Internazionale di Moni Ovadia, degli Yu Kung, di Gaetano Liguori, di Guido Mazzon, di Toni Rusconi e altri. Erano gli anni dell’adesione degli Stormy Six a Rock in Opposition e di collaborazione con artisti come il gruppo britannico Henry Cow e il tastierista e compositore tedesco Heiner Goebbels. Questo ha portato ad un’evoluzione del linguaggio degli Stormy Six, a musiche più complesse e a testi meno esplicitamente politici?

Sì, con “L’apprendista”, del 1977, e “Macchina maccheronica”, del ‘79, ci sono stati notevoli cambiamenti anche perché era la situazione ad essere cambiata. Gli Stormy Six avevano fatto negli anni precedenti della “controinformazione storica”, ma nel frattempo sia i giornali dei gruppi extraparlamentari sia le radio libere andavano ricoprendo questa funzione, per cui l’abbiamo sentita meno necessaria. E la nostra musica diventò quella di una formazione cameristica più numerosa, con spazio per solisti virtuosi come Carlo de Martini, Renato Rivolta, Leonardo Schiavone, Georgie Born e altri. C’era anche una componente cabarettistica. In quel periodo facevamo molti concerti in giro per l’Europa.

Ma poi, nel 1982, con l’album “Al volo” c’è stato un ritorno a sonorità più immediate, ad un suono più rock…

Eravamo tornati ad essere un quintetto (ndr: oltre a Fabbri, Fiori e Leddi c’erano Pino Martini e Salvatore Garau) che proponeva ottime canzoni. Per me è stato uno dei più bei dischi usciti quell’anno. Ma purtroppo è stato l’ultimo nostro album di studio. Avrebbe dovuto nascere un nuovo canale di distribuzione assieme ad altre etichette indipendenti, come Materiali Sonori e Italian Records. Ma, a un passo dalla firma dell’accordo, la cosa non andò in porto e “Al volo” restò praticamente senza distribuzione. Anche relativamente ai concerti le cose erano cambiate. I grossi manager spingevano per grandi concerti per migliaia di persone e chiedevano ai gruppi strumentazioni adatte a quei contesti. A quel punto ci siamo sciolti.

Però non è stato uno scioglimento dovuto a divergenze artistiche o personali, tanto è vero che ci sono state altre collaborazioni e una decina d’anni dopo una reunion…

Il fatto è che l’economia del gruppo non funzionava più. Non eravamo più in grado di competere in una situazione di mercato in cui contavano di più i watt, le luci, i proiettori, i fumi, ecc. Noi eravamo una piccola unità artigianale autosufficiente, con il proprio camion, i propri impianti di amplificazione, ecc. Ma i concerti erano tornati ad essere un’industria che richiedeva investimenti. Quindi ciascuno di noi si è dedicato ad altro: io alla saggistica e all’insegnamento, Umberto Fiori ai libri di poesia e così via.

Tornando al libro “Come l’acciaio resiste la città”, l’autore Alberto Gagliardo - uno storico che insegna presso gli istituti di Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì, Cesena e Rimini - descrive molto bene il clima del mondo giovanile e studentesco a fine Anni Sessanta in cui gli Stormy Six sono cresciuti.

Sì, ma si era trattato di adesioni politiche individuali, soprattutto mia e di Umberto Fiori, il quale peraltro all’epoca non faceva ancora parte del gruppo. Questo equivoco fece sì che il Movimento Studentesco chiedesse agli Stormy Six di registrare e suonare dal vivo solo attraverso i propri canali. Noi invece volevamo essere autonomi e infatti creammo la Cooperativa L’Orchestra. A causa di ciò, quando chiedemmo di presentare “Un biglietto del tram” dal vivo all’Aula Magna della Statale, ci dissero di no.

Nel tuo nuovo libro “C’è musica là fuori?”, oltre ai saggi sulla storia degli Stormy Six – da te peraltro già tratteggiata in “Album bianco. Diari musicali 1965-2010”, pubblicato nel 2011 da Il Saggiatore – ce ne sono molti altri su argomenti del tutto diversi. Ce ne vuoi parlare?

Volentieri. Mi sono molto divertito a scrivere un saggio sulla musica dell’isola di Mingher, ispirato dal romanzo “Le notti della peste” di Orhan Pamuk che lì è ambientato. Però quell’isola non esiste, è una sua invenzione. E così naturalmente anche la sua musica. Poi c’è un lungo capitolo dedicato a Ewan McColl, protagonista del folk revival britannico nonché attivista politico, che negli Anni Settanta venne spesso in Italia. Ci sono anche due brevi testi su Bob Dylan, uno sul sound di David Gilmour e, in chiusura, un saggio sul programma televisivo “Il Musichiere”, gioco musicale a premi condotto negli Anni Cinquanta da Mario Riva. In questo caso il tema del saggio è come si riconosce una canzone e quindi i casi di plagio, questione di cui mi sono occupato come consulente.

Marco Piccardi

Marco Piccardi