Dopo 40 anni, le opere di Edvard Munch (Løten, 1863 – Oslo, 1944) sono oggetto di una importante retrospettiva - 'Munch, il grido interiore' - a Milano, Palazzo Reale, fino al 26 gennaio 2025. È un affascinante e completo viaggio attraverso l’intera produzione artistica del maestro norvegese, genio indiscusso. Dalle prime promettenti opere giovanili fino alle ultime segnate da una profonda riflessione sulla vita e sulla morte. Munch è uno dei più importanti artisti attivi tra Ottocento e Novecento perché assieme ad altri pittori suoi coetanei ha segnato un punto di svolta nella storia dell’arte. Il suo nome è stato spesso affiancato a quello di Paul Gauguin (Parigi, 1848 – Hiva Oa, 1903) e Vincent van Gogh (Zundert, 1853 – Auvers-sur-Oise, 1890), accomunati dalla forte carica soggettiva che caratterizza le loro opere, andando oltre lo studio oggettivo della realtà, tipico delle correnti impressioniste loro contemporanee. Munch, Gauguin e Van Gogh sono considerati anticipatori dell’espressionismo, quella corrente artistica che mirava a esaltare il lato emotivo della realtà che ci circonda. Si è a volte associata la sua triste vicenda biografica e le opere più cupe a uno scarso successo e popolarità in vita e piuttosto a una fama postuma, ma la critica ci dice che si tratta di un’opinione errata, perché l’artista ottenne un grande successo nella seconda parte della sua carriera presso la critica e il pubblico europeo. Infatti artisti appartenenti alle avanguardie del Die Brücke e dei Fauves riconobbero in lui un padre e un maestro della loro arte, ma Munch rifiutò di farsi accostare a qualunque gruppo di artisti. La singolarità delle sue opere impedisce qualsiasi etichettatura.

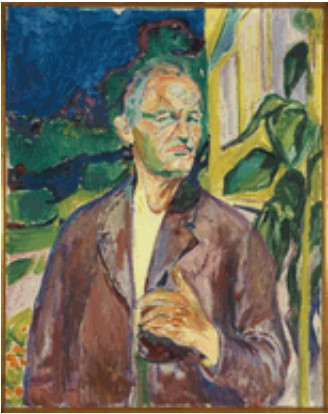

Olio su tela, 100x81,5 cm - foto © Munchmuseet)

L’esposizione di Milano svela un Munch intimo e complesso, con un universo pittorico inquietante, a volte misterioso, che ci offre il percorso per entrare nella profondità dell’animo umano. Alcuni dei suoi più grandi capolavori sono il risultato di una vita tormentata e dolorosa, segnata da perdite familiari, insuccessi, alcolismo, nevrosi e solitudine. Una vita piena di alti e bassi durante la quale l’artista non è stato in grado di raggiungere una stabilità mentale ed emotiva. Ciò nonostante, la sua arte ci parla anche di speranza, di natura e di vita. Dopo una infanzia segnata dalla perdita della madre e della sorella maggiore, affidato alle cure di sua zia Karen, il padre stravolto dai lutti, segue la carriera artistica e a vent’anni affitta un atelier con altri pittori, continuando la sua formazione per poi trasferirsi a Parigi nel 1885, uno dei momenti importanti della sua vita come uomo e come artista. Dalla lettura del filosofo Søren Kierkegaard mutua il concetto di “vita estetica” - un connubio tra arte e vita – che reinterpreta come arte e dolore. A Parigi organizza la sua prima mostra personale, che sebbene fallimentare gli ottiene una borsa di studio che gli consente di continuare a vivere a Parigi. La morte del padre rappresenta un ulteriore tormento per Munch, che si rimprovera di non aver saputo risanare i suoi rapporti con lui. Il 1892 sarà un anno importante perché viene invitato dall’Associazione Artisti Berlinesi a esporre alla loro mostra annuale. Sebbene le opere di Munch fossero ritenute dalle autorità scandalose e oscene e quindi da censurare, vi fu un ampio dissenso a tal proposito, al punto che un gruppo di artisti del sodalizio, capitanato da Max Liebermann, decise di scindersi dall’Associazione Artisti Berlinesi nel 1898, dando vita alla celebre Secessione di Berlino. Munch comprende l’importanza dell’episodio e decide di stabilirsi a Berlino, una città che lo ripaga con il successo. Comincia ad esporre in tutta Europa e negli Stati Uniti. Il carattere unico e assai singolare delle sue opere colpisce la critica come gli estimatori, che si fanno numerosi. Il 1893 è uno degli anni più importanti della sua carriera per il successo che ottiene e per la produzione di alcuni dei suoi più grandi capolavori, come l’Urlo.

Olio su tela, 80,5x65 cm -Photo © Munchmuseet)

Il 1893 è un anno di successi e tormenti per la difficile relazione con la fidanzata Tulla Larsen, conclusasi male. Nello stesso anno iniziò a dedicarsi alla realizzazione di opere grafiche e fotografiche, che ebbero un largo successo. Negli anni a seguire, ai viaggi e al successo si contrappongono le sue condizioni di salute e mentali, aggravate dall’abuso di alcolici, che finiscono per essere instabili ed esasperate al punto da rendersi necessario un ricovero. Le opere del maestro, da un periodo all’altro, dalla giovinezza alla maturità, sono diverse. Dalle tinte tenui e controllate, i personaggi dall’espressione calma e rilassata, si arriva a un momento di svolta con la tela La bambina malata (1885-1886) con il suo carattere di non finito e di incompiuto. L’opera riflette un evento personale, ovvero quello della morte della sorella, che appare raffigurata sul letto di morte accanto alla zia Karen. Sebbene il dipinto sia soltanto del 1885, il pennello di Munch sembra affrancarsi dallo stile impressionista e avvicinarsi a un tipo di pittura più soggettivo e carico di emozioni. Tra il 1892 e il ’93 avviene un ulteriore passaggio artistico, percepibile in opere come Malinconia dove compare un uomo identificabile come Munch, con l’orecchio poggiato sulla mano sinistra, una tipica posa di assorta e malinconica riflessione. Il dipinto pare abbia tratto ispirazione dalla delusione amorosa subita da un amico di Munch, il quale da vita a questa tela che rappresenta l’angoscia e il dolore provato da ogni persona almeno una volta nella vita. I toni sono cupi come la natura intorno.

Olio su tela, 100,5x90 cm - Foto Halvor Bjørngård ©Munchmuseet)

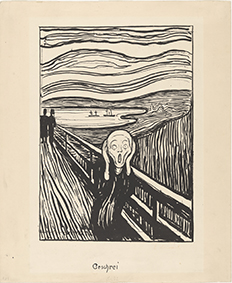

Forse più straniante è Sera sul viale Karl Johan. Il dipinto rappresenta il tipico rituale borghese della passeggiata serale nella città di Christiania e i passanti sono raffigurati come un unico blocco di automi dallo sguardo vuoto, l’unico a separarsi da questa massa informe è un uomo col cilindro che cammina lungo la strada nella direzione opposta: si tratta dello stesso Munch, che si sentì sempre emarginato e lontano dalla società. Con il passare degli anni le opere dell’artista norvegese si semplificano e i colori diventarono più accesi e vibranti, con lo scopo di illuminare la tela e suggerire i sentimenti provati dal pittore. Si tratta di emozioni forti e terrificanti: la gelosia, l’angoscia, la malinconia, la disperazione, la libido, che stanno alla base di numerose opere cariche di significati simbolici che alludono a sentimenti e vicende personali. Nel 1893, Munch decide di raccogliere diversi dipinti all’interno di un’unica raccolta organica che prende il nome di Fregio della vita, narrazione della sua vicenda spirituale e affettiva che contiene inizialmente cinque dipinti, ai quali se ne aggiungeranno altri ancora suddivisi per temi: il Seme dell’amore, Sviluppo e dissoluzione dell’amore, Angoscia e Morte. Tra le opere del Fregio della vita compare anche il dipinto più celebre di tutto il corpus: l’Urlo.

Litografia, 35,4x25,3 cm - foto © Munchmuseet)

L’opera, universalmente nota, è la trasposizione in pittura di un’esperienza vissuta in prima persona dall’artista che scrive: “...mi fermai a guardare al di là del fiordo, il sole stava tramontando, le nuvole erano tinte di rosso sangue. Sentii un urlo attraversare la natura: mi sembrò quasi di udirlo. Dipinsi questo quadro, dipinsi le nuvole come sangue vero. I colori stavano urlando. Questo è diventato L’urlo”. Nel dipinto viene raffigurato il fiordo di Ekeberg, meta di passeggiate domenicali e scenario da cartolina. Ancora una volta Munch rompe con la tradizione e trasforma un luogo familiare in un inferno terrestre: il cielo si tinge di rosso sangue e l’uomo in primo piano, lontano dalle altre due figure sulla sinistra, è diventato un fantasma deforme, ha perso ogni connotato umano, il suo corpo si è trasformato in una specie di larva e si dimena in un urlo doloroso e terrificante, in risposta alla distorsione della natura intorno a lui, assume un’espressione disperata e si porta le mani alle orecchie, non sappiamo bene se per ripararsi dal suo stesso urlo. L’opera crea ansia e turbamento nell’animo dello spettatore, che rimane pietrificato dinanzi al grido dell’autore che denuncia un’ansia esistenziale che lo accompagnerà per tutta la vita. Nessuno, fino a quel momento, aveva portato la figura umana a un grado di deformazione tanto assoluto.

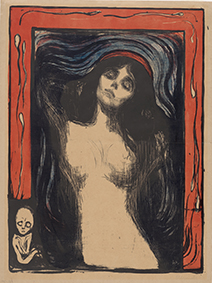

Litografia stampata a colori, 60,5x44,3 cm - foto © Munchmuseet)

Altro tema ricorrente del Fregio della vita è la donna, che nell’immaginario di Munch ha sempre rappresentato un ruolo sinistro e ambiguo. Tra le opere più celebri ci sono Il Vampiro (1893-94) e Madonna (1894), che rappresentano sue visioni personali distinte della figura femminile. Inizialmente il titolo del dipinto Il Vampiro era Amore e dolore, in seguito ribattezzato dal suo amico e biografo Stanislaw Przybyszewski riferendosi alla visione demoniaca della donna nei confronti dell’uomo. Infatti, nel dipinto l’uomo sacrifica la sua stessa vita abbandonandosi al bacio mortale perché assetato dal desiderio amoroso, che solo la donna può soddisfare. Il secondo dipinto è uno dei più criticati per lo scandalo sollevato. Siamo nel 1894 e Munch raffigura diverse versioni di una Madonna tutt’altro che vergine e ritratta in una posa sensuale e provocatoria. L’artista realizzò cinque versioni dell’opera, tra le quali spicca l’esemplare in cui la cornice è decorata con degli spermatozoi, mentre in basso a sinistra compare la figura di un feto abortivo, a richiamare il mistero della nascita e il dogma della verginità. L’opera suscitò grandissimo clamore e fu accolta con aspre critiche da parte del pubblico benpensante dell’epoca.

Olio su tela, 70,5x100,5 cm - foto © Munchmuseet)

Nonostante gli scandali e le tensioni suscitate dalle opere di Munch, il suo contributo fu fondamentale per il movimento espressionista, mentre il testimone della sua esperienza sarebbe stato in seguito raccolto dalla Secessione di Berlino e da altri artisti e personaggi quali Lovis Corinth, Max Liebermann e Käthe Kollwitz. Il “segno” di Munch cattura l’essenza stessa della realtà, non solo la propria ma le radici stesse; dominato dal pessimismo e dall’angoscia esistenziale, si confronta con intellettuali, drammaturghi e filosofi come Strindberg, Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, giganti del pensiero filosofico. I critici – alla ricerca di una o più interpretazioni de l’Urlo – annotano il fascino subito dall’artista del nichilismo nietzscheano che simboleggia il venir meno dei valori tradizionali, filo conduttore per giungere alla decadenza e insensatezza del presente. Esistono diverse versioni de L’Urlo, che ha travasato la sua angoscia nell’altro capolavoro Disperazione del 1892, ambientato nello stesso luogo e il cui titolo ha subito modifiche varie: Atmosfera al tramonto, Atmosfera malata al tramonto… Lo storico dell’arte Antonio Benemia da conto “…della indagine esistenziale di Munch che va oltre il visibile per cogliere l’invisibile, l’irrazionale e il mistero che vive in ognuno di noi. Una pittura audace e provocatoria, apparentemente disinvolta, che ricerca una sintesi a volte incompiuta, mettendo a nudo il processo creativo e che voler invitare lo spettatore a partecipare alla interpretazione del significato dell’opera”.

Olio su tela, 92x73 cm - foto © Munchmuseet)

L’esposizione è promossa da Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia, in collaborazione con il Museo MUNCH di Oslo.

Daniela di Monaco

Daniela di Monaco