Pioppi, località del Cilento, frazione di Pollica (comune del quale fa parte anche la più turistica Acciaroli), è un piccolo borgo sul mare. Situata nel Golfo Velino, che si estende tra Punta Licosa a nord e Capo Palinuro a sud, nell’antichità Pioppi rientrava nella sfera di influenza di Elea, la famosa città della Magna Grecia che tra VI e V secolo a.C. fu patria dei filosofi Parmenide e Zenone, rappresentanti della Scuola detta appunto Eleatica. L’antica Elea, poi ribattezzata Velia dai Romani e oggi nota soprattutto ai turisti balneari col nome di Ascea Marina (anche se il Parco Archeologico di Elea-Velia è meta di un turismo più attento alla storia del territorio), nell’antichità sfruttava le possibilità dell’approdo naturale di Pioppi, distante meno di dieci chilometri, per i suoi commerci marittimi e per dare impulso all’economia del territorio. La storia di Pioppi seguì poi in epoca medievale le sorti di tutta l’area, con le diverse dominazioni. All’epoca aragonese si fa risalire la presenza a Pioppi di una ricca famiglia di mercanti catalani, i Ripoli, che nel Seicento costruirono quello che è il principale edificio storico di Pioppi: il Palazzo – o Castello – Vinciprova, dal nome dei successivi proprietari, i Vinciprova di Omignano. Il palazzo, uno dei Luoghi del cuore del FAI, è una suggestiva costruzione composta da tre corpi: due torri laterali che terminano in terrazzi e un corpo centrale con un portico che regge a sua volta un terrazzo, affacciato sulla passeggiata a mare.

Palazzo Vinciprova è da molti anni la sede dell’Ecomuseo della Dieta Mediterranea, oltreché del MuSea, museo vivo del mare, un acquario con dodici vasche ospitato al pianterreno. Il cosiddetto “ecomuseo” o “museo vivente” della Dieta mediterranea nacque grazie alla passione del famoso “sindaco pescatore” di Pollica, Angelo Vassallo (ucciso nel 2010 con nove colpi di pistola mentre tornava a casa e per il cui assassinio ancora non c’è un colpevole riconosciuto) e di Carmine Battipede, anch’egli purtroppo defunto, che ne fu poi direttore. Se il museo si trova proprio a Pioppi è perché è appunto qui, in questo piccolo borgo altrimenti non troppo famoso del Cilento, che visse per molti anni l’“inventore” - ma forse sarebbe meglio dire lo “scopritore” - della cosiddetta dieta mediterranea, lo statunitense Ancel Keys, a cui infatti il museo è intitolato.

La storia di Ancel Keys è nota e viene riportata in diversi libri, film, siti internet, i suoi studi e le sue ricerche sull’alimentazione sono stati ripresi e citati in numerosi testi scientifici. Nato a Colorado Springs nel 1904, Ancel Keys compì dapprima studi di economia e scienze politiche, poi di biologia e fisiologia. Negli anni Trenta insegnò in diverse università americane e fondò il laboratorio di Igiene fisiologica a Minneapolis, Università del Minnesota. Sembra che la cosiddetta “razione K”, ossia la razione data in dotazione ai militari americani, debba il suo nome alla K di Keys, essendo stata messa a punto proprio da lui per l’esercito americano, durante la Seconda guerra mondiale. All’inizio degli anni Cinquanta Ancel Keys approdò in Italia per partecipare a un convegno della FAO sull’alimentazione mondiale e fu allora che cominciò ad interessarsi alle abitudini alimentari delle popolazioni mediterranee, così diverse da quelle dei paesi nordici e che sembravano avere un effetto positivo sulla longevità, grazie all’incidenza molto minore di malattie cardiovascolari. Dedicò studi e ricerche a questo argomento e nel 1959 pubblicò il libro “Eat well and stay well”, che gli valse la copertina del numero di gennaio 1961 del TIME Magazine.

All’inizio degli anni Sessanta Keys acquistò un terreno a Pioppi, vi costruì una casa, chiamò la località MINNELEA, sintesi di Minneapolis ed Elea, e vi si trasferì con la moglie Margaret, alternando per i successivi quarant’anni, e fino alla morte avvenuta nel 2004, lunghi soggiorni cilentani a rientri negli Stati Uniti. I principi guida della dieta mediterranea, che nel 2010 ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO, sono noti al grande pubblico, perché hanno avuto grande diffusione negli ultimi decenni, grazie a documentari, libri e siti di divulgazione scientifica: è una dieta basata sul consumo di pane, pasta, frutta, verdura, moltissimi legumi, olio extra-vergine di oliva, pesce e pochissima carne. La visita al museo permette di approfondire alcuni aspetti di questa dieta – intesa anche in senso lato come stile di vita sana - grazie a pannelli descrittivi e a video. In uno dei pannelli si legge per esempio che “la ricchezza di carboidrati e fibre, l’utilizzo dell’olio d’oliva, la varietà di vitamine e antiossidanti contenuta nei cibi suggeriti dal modello di Ancel Keys, apportano valori energetici e nutrizionali tali da garantire benessere e longevità.” Inoltre, si legge che è provato da studi e ricerche che Il ridotto consumo di zuccheri e grassi saturi aiuta a prevenire patologie cardiovascolari, ipertensione, diabete e altre malattie.

Il museo è definito vivente perché permette anche di fare esperienza diretta, con installazioni dedicate ai cinque sensi (provate per esempio ad affondare la mano in un sacchetto pieno di legumi e a riconoscere al tatto di quali si tratta, oppure provate ad aprire i vasetti che contengono erbe e semi tipici del territorio o ancora ad assaggiare l’olio d’oliva…). Il museo, collocato al primo piano del palazzo e disposto su cinque sale espositive, è oggi gestito da Legambiente. La dieta mediterranea fu non soltanto studiata e sistematizzata, ma anche praticata, da Ancel Keys, soprattutto grazie alla cuoca Delia Morinelli, che cucinava per lui e per la moglie nella casa di Pioppi, meritandosi perciò il titolo di “ambasciatore (in questo caso ambasciatrice) della Dieta mediterranea nel mondo” , riconoscimento istituito dal Museo con il comune di Pollica e Legambiente nel 2016, per persone che a vario titolo si impegnano per affermare e promuovere i principi della Dieta mediterranea.

La dieta mediterranea viene spesso messa in relazione con la longevità e non a caso Ancel Keys, cilentano di adozione, è morto a 100 anni, quasi 101. In effetti, sembra che statisticamente nel Cilento siano presenti più centenari che in altre zone d’Europa. Un articolo di alcuni anni fa sul Magazine della Fondazione Veronesi, dal titolo “Longevità: cosa rende speciali i centenari del Cilento?”, rifacendosi a uno studio intitolato “Mixed-methods quantitative–qualitative study of 29 nonagenarians and centenarians in rural Southern Italy: focus on positive psychological traits” metteva in evidenza come la longevità riscontrata in queste zone fosse legata tanto all’alimentazione quanto ad aspetti psicologici e sociali: ritmi di vita più “slow”, atteggiamento positivo e ottimista, importanza delle relazioni familiari.

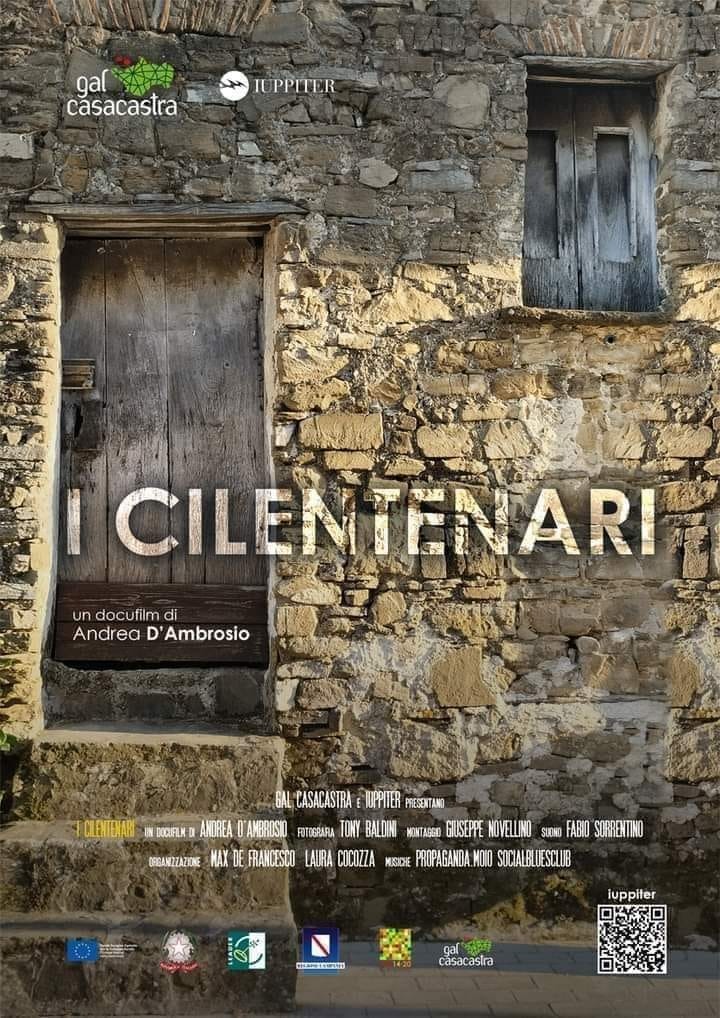

Tutti questi aspetti emergono e vengono delineati con commovente grazia e intensità nel documentario di Andrea D’Ambrosio “I CILENTENARI”. Il film è stato presentato ad agosto in anteprima al Cilento Fest - Cinema e Borghi, un festival nato con l’intento di diffondere una cinematografia legata al racconto di storie e personaggi di borghi, insomma una “nuova cinematografia delle aree interne” (l’evento, che si tiene nel piccolo borgo cilentano di Perito, è giunto quest’anno alla sua terza edizione). Dopo la prima presentazione, in queste settimane il film I cilentenari viene proiettato in diverse località, del Cilento e non solo: l’ultima proiezione si è tenuta pochi giorni fa al Parco eco-archeologico di Pontecagnano, un luogo molto “speciale” sotto tanti punti di vista, per i servizi che offre come punto di aggregazione sul territorio, anch’esso gestito, come il Museo di Pioppi, da Legambiente. Il film e il regista sono stati presentati nell’ambito della Festambiente Beni comuni da Michele Buonomo, che per molti anni in qualità di presidente di Legambiente Campania si è occupato proprio del museo di Pioppi e oggi presiede lì la cooperativa Minnelea, la quale organizza, in stretta collaborazione con il Museo e avvalendosi dell’apporto di diverse professionalità, attività di promozione della dieta mediterranea, attività didattiche, di educazione ambientale, corsi di cucina, eventi enogastronomici e di divulgazione scientifica, nonché il Festival della Dieta mediterranea, che si tiene ogni anno a Pioppi tra luglio e settembre.

Ma torniamo al film di D’Ambrosio: I cilentenari è stato girato in varie località note e meno note del Cilento. Nel film ritroviamo alcuni personaggi, luoghi e temi di cui si è detto: dallo stesso Ancel Keys – con un’intervista inedita fatta a Minneapolis poco prima che lui morisse - ad Angelo Vassallo e Carmine Battipede, alla città di Elea punto di riferimento della cultura della zona (come ben illustra nel film la psicologa dell’arte ed esperta di storia delle tradizioni popolari Maria Pina Cirillo), alle caratteristiche della dieta mediterranea, di cui vengono presentati alcuni ingredienti e alcune ricette. E poi ci sono loro, i centenari del Cilento, i “cilentenari” appunto: belli, forti, saggi, dolcissimi. Raccontano spezzoni di vita, espongono riflessioni filosofiche, ci fanno entrare nelle loro case e nelle loro vite. Ma non voglio dire di più, perché il film va semplicemente visto. La prossima occasione per farlo è domenica 29 settembre alle 18.30, nell’ambito dell’evento Cilento Tastes, interessante manifestazione su cibo ed eccellenze del territorio, che si terrà a Capaccio Paestum all'interno dell'ex Tabacchificio da venerdì 27 a domenica 29 settembre.

Stefania Safferling

Stefania Safferling