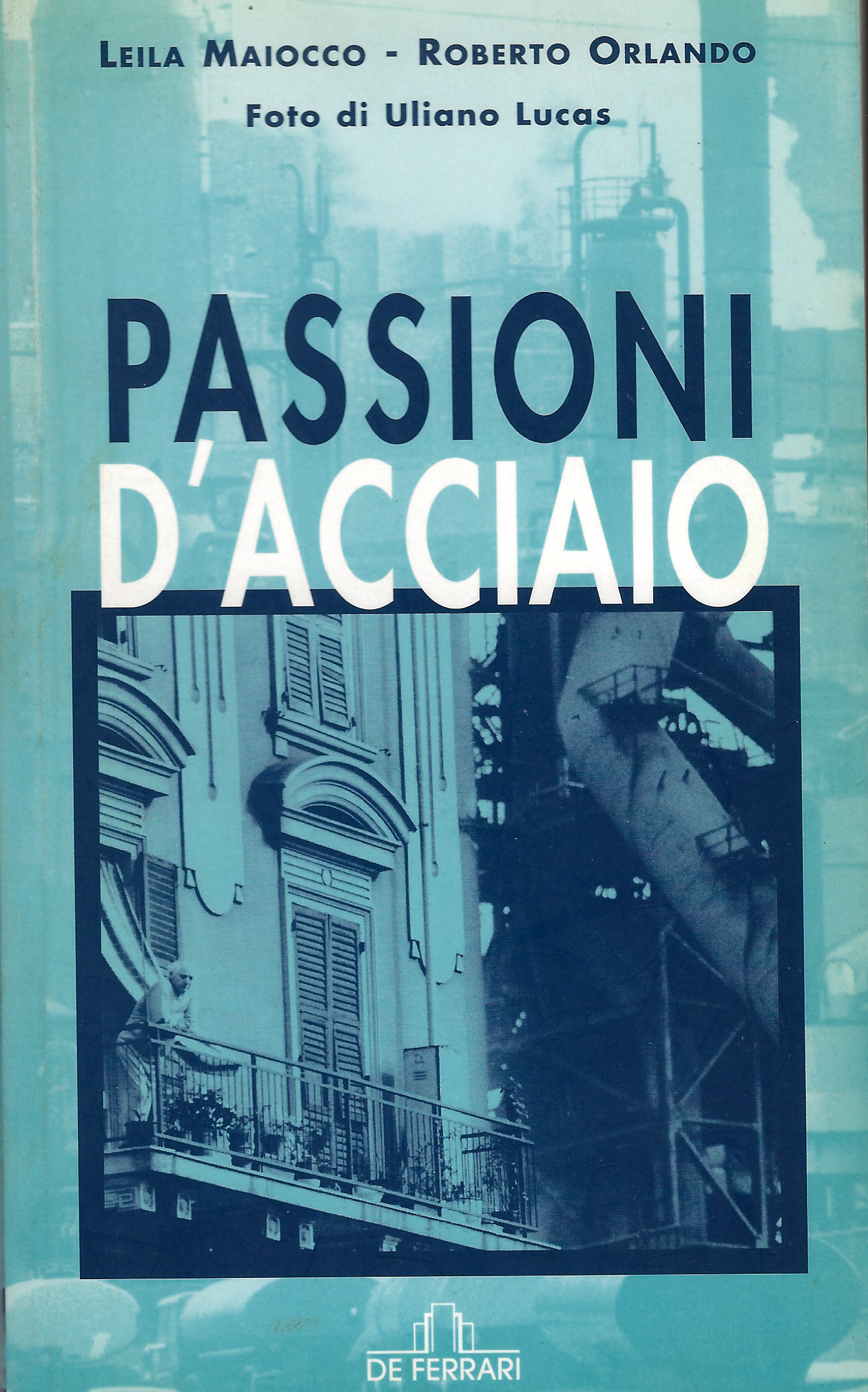

Il primo impatto per me è stato molto emozionante. Perché ad aprire la mostra di Gabriele Basilico, allestita a Palazzo Reale di Milano - e anche alla Triennale, con una sezione tutta dedicata alla metropoli lombarda - è una foto di Genova. L'emozione è frutto di diversi fattori. Il più ovvio è che Genova è la mia città e per noi genovesi “di mare” (poi ci sono anche quelli di scoglio) l'effetto "Ma se ghe pensu" è sempre in agguato. Ma poi c'è il fatto che tra tutte le città del mondo raccontate da Basilico gli allestitori abbiano scelto proprio quella foto di Genova. Infine, mi sono quasi commosso per una questione personale: un'immagine molto simile a quella, dove l'elemento umano è presente e non solo evocato come in quella di Basilico, è stata scattata da Uliano Lucas più o meno nella stessa epoca ed è la copertina del libro che alla fine del millennio scorso avevo scritto con Leila Maiocco perché non si dimenticasse la battaglia vinta dalle donne di Cornigliano per cercare di tenere insieme, all'ombra dell'impianto siderurgico più importante d'Italia, la salvaguardia dei posti di lavoro con la tutela dell'ambiente e della salute.

Leila è stata una delle leader più rappresentative del "Comitato Salute e Ambiente" di Cornigliano e bisogna subito chiarire che lei, insieme con le altre donne in prima linea nel confronto con istituzioni locali e nazionali e con uno dei più canonici e potenti "padroni" dell'industria italiana, è stata protagonista non di una storia genovese, nata e finita tra il mare e le mura della città, ma di uno degli snodi decisivi della transizione dall’era industriale a quella post-industriale, iniziata in Liguria prima che altrove e che avrebbe poi coinvolto tutto il Paese, con le conseguenze politiche, sociali, produttive e anche culturali che oggi ben conosciamo.

Divago, come sempre. Ma lasciami ancora un paio di righe per mettere a confronto la foto di Basilico, il fotografo delle città, con quella di Lucas, il fotografo del lavoro. Lo scopo per entrambi è quello di raccontare in una sola inquadratura la storia di un quartiere sacrificato, in senso letterale, all’industria: la storia di un quartiere, un tempo luogo di villeggiatura dell’alta borghesia genovese, trasformato in città operaia. Ed ecco all’improvviso, nell’immediato dopoguerra, l’acciaieria - prima pubblica, poi privatizzata con la cessione a Riva e infine a Arcelor Mittal – un gigante venefico costruito a ridosso delle case, anzi incollato alle case.

E Basilico così descrive l'assurdo contrasto di Cornigliano: un sontuoso palazzo di inizio Novecento a sinistra dell’inquadratura, un altro edificio della stessa epoca, ma un po' meno elegante, a destra con un’utilitaria posteggiata accanto al marciapiede, e nel varco tra le due costruzioni ecco che un gigantesco gasometro chiude ogni possibile prospettiva. Il gasometro lì, a pochi passi, incombe su passato e presente e a vederlo così invadente sembra pure il simbolo dell’unico futuro possibile. Così non sarà, grazie alle Donne di Cornigliano ora il volto del quartiere è cambiato molto e probabilmente cambierà ancora. Nella foto di Lucas invece la scena è anche "abitata": al balcone di un elegante palazzo fine de siècle è affacciato un uomo che sembra contemplare un panorama lontano. E forse bello. Ma alla sua sinistra, a non più di una decina di metri di distanza, si diramano le arterie rugginose di un altoforno dell’acciaieria di Cornigliano. Lo stesso messaggio, solo più esplicito.

La differenza tuttavia forse non è solo formale, ma anche concettuale. A Palazzo Reale, nell’anticamera della mostra che Milano ha voluto dedicare a Basilico nel decennale della sua scomparsa, si legge su un grande pannello un testo del fotografo-architetto che è la chiave di lettura di tutta la sua opera immensa: “Vedo la città come qualcosa di vivo, come un organismo che respira, come un grande corpo in trasformazione. Mi interessa cogliere i segni di questa trasformazione, esattamente come un medico che indaga il cambiamento della forma di un corpo e ne coglie la struttura nelle pause del respiro, quasi in uno stato di sospensione”.

E allora vediamole queste città-pazienti che solo in apparenza sono quasi disabitate, tanto è scarsa la presenza umana nelle immagini del fotografo-medico Basilico. Però secondo me la potenza del "farmaco" consiste nel fatto che quella presenza è immanente dietro ciascuna di quelle centinaia di finestre che si affacciano sul mondo delle metropoli di tutto il mondo. Oppure sotto l’unica palma ad un incrocio, tra asfalto e cemento, in una periferia di San Paulo. O sicuramente dietro le centinaia di cellette illuminate dei grattacieli altissimi che assediano un vecchio quartiere d case basse a Pechino. O ancora tra quelle schiere di palazzi tutti uguali che finiscono per entrare nell’immaginario collettivo come simbolo dello sviluppo in salsa sovietica di Mosca. Quanta vita c’è lì dentro, e con quanta precisione ce la fa immaginare lo sguardo quasi neutrale, ma profondo, di Basilico? “Fotografare una città - spiega ancora lui stesso in un altro pannello – significa fare scelte tipologiche, storiche, oppure affettive, ma più spesso vuol dire cercare luoghi e creare storie, relazioni anche con luoghi lontani archiviati nella memoria, o addirittura luoghi immaginari...”.

E allora la visione che Basilico mette in scena nelle metropoli di tutto il mondo non è soggettiva - lui lo teorizza, del resto - ma non è nemmeno rigorosamente, semplicemente riproduttiva: è uno sguardo che lascia margine all’immaginazione e che, come scrive “è una riproduzione apparentemente oggettiva della realtà”.

È quell’apparenza forse che nella mostra milanese consente di passare senza sussulti da una immagine di New York a una di Shanghai, volare da Mosca a Pechino con poche sorprese, di distinguere Milano da Arles... anche se “posso vedere frammenti di Milano, della mia storia di Milano, in giro per l’Europa e, in senso opposto, quando torno da un’altra città, per analogia o per contrapposizione, ritrovo in Milano segni prima sconosciuti. È come se avessi prelevato campioni da una cultura per trasferirli a un’altra, per godere dello spettacolo di una possibile condivisione”. E nella mostra questo si capisce, è chiaro da Roma a Tel Aviv, da Beirut a Berlino, da Rio de Janeiro a San Francisco. Viste dall’alto, viste dal basso, ma per arrivare sempre al cuore, all’essenza di ciascuna città.

A Palazzo Reale se ne accorgono probabilmente pure quei bambini che mentre passo da un grattacielo di San Paulo al Colosseo di Roma si divertono con i genitori a riprodurre su un foglio di carta, con matite colorate, le foto di Basilico che hanno appena visto. Anche così in fondo si impara a conoscere il mondo.

La mostra - curata a Palazzo Reale da Giovanna Calvenzi e Filippo Maggia e in Triennale, dove Milano è la protagonista unica, sempre da Giovanna Calvenzi ma con Matteo Balduzzi - è stata organizzata in collaborazione con l’Archivio Basilico e propone circa 500 immagini. Una fantastica cavalcata per le città del mondo.

Si chiude l’11 febbraio. Per informazioni è utile consultare il sito www.palazzorealemilano.it/mostre/le-mie-citta...

Roberto Orlando

Roberto Orlando