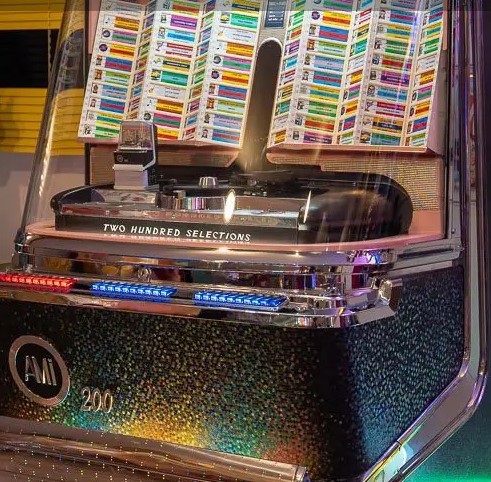

Il juke-box, alla lettera “scatolone che emana musica in locali da ballo alla buona”, ha condotto tra la fine dei Cinquanta e tutti i Sessanta molti ragazzi italiani a sospettare che essere colonizzati da zietto Sam non comportava solo svantaggi. A parte i western da oratorio e la Coca Cola (responsabile di tante precoci pinguedini) e senza voler confrontare sul piano dell’egemonia socioculturale Gramsci e Marlon Brando, Stan Laurel e Pietro Secchia, passare da Rabagliati-Tajoli-Bruni al boogie-woogie e al rock’n'roll e al twist era comunque una svolta esistenziale, una guerra al paleomelodico inaugurata agli inizi dei Cinquanta dall’orchestra-spettacolo del napoletano Renato Carosone, geniale parodista in musica con “Mambo italiano”, “Torero”, Caravan Petrol”. Il juke-box andava oltre, slegava i corpi di figliuoli e figliuole, li smilitarizzava dopo i tempi delle adunate per Balilla e Piccole Italiane, incrinava l’ingessatura clerical-scudocrociata. E li mixava, quei corpi sempre più svelati, fin dal bar sottocasa con l'innesco di ritmi nuovi, swing e sincopi beat davanti a un Wurlitzer o un Ami Continental. Bombati, colorati, gravidi di cento dischi e più dopo il passaggio dai 78 ai ai 45 giri. Un magnete, un pretesto necessario.

“Juke box, è una magica invenzion/ Juke box, pochi soldi una canzon/Juke box, un gettone, la felicità”. Era il ’58 e Fred Buscaglione, pur improbabile maestro di vita coi suoi whisky facili, aveva ragione. Con cinquanta o cento lire sceglievi liberamente senza input genitoriali, esibendo gusti e inclinazioni. “Il mondo” di Jimmy Fontana, gettonatissimo nel ’65, parlava di adolescenti preda di cosmici sentimenti (“Nello spazio senza fine/ Con gli amori appena nati/ Con gli amori già finiti”) ideali per circumnavigare una cruda realtà: l’assenza di una pur minima chance di qualsiasi commercio carnale. Si chiama sublimazione. “Il cielo in una stanza” cantato da Mina evocava a complice di un tenero intorto, dopo uno sguardo rubato in due occhi da fibrillazione atriale, la pura bellezza di armonia e parole.

Garantisco personalmente, un conto è ascoltare “Surrender" di Elvis in salotto, circa trentadue volte al giorno usurando il pregiato microsolco di proprietà dei fratelli maggiori, un altro ascoltarlo da Pepino, bar svettante tra i bagni Ernesto e i bagni Gandolfo, una palafitta di tre metri sulla sabbia fine, profumata di caffè, toast e peccati. Alassio di levante, dopo il Torrione, è il 1961. Mettetevi nei panni dell’impubere undicenne che ero, del tutto ignaro di cosa comportasse la richiesta rivolta da Presley a una fanciulla di arrendersi perché “I need your love tonight". Alle cinque del pomeriggio, dopo pista con le biglie e bagnetto a caccia di stelle marine che, messe a seccare su una balaustra nel retro di casa, dissuadevano le zanzare più dello zampirone e suscitavano negli amici dei genitori in visita seri interrogativi sulla presenza o meno di cadaveri in casa, ecco, alle cinque de la tarde vai lì per un chinotto e vedi ragazze in bikini che ondeggiano vicine al juke, accennano passi. Morbidamente. “Surrender” si presta, un rock pop molto facile e ben condito dal fascinoso Elvis (“the Pelvis", a denotare una nuova epoca di scandali insieme musicali, gestuali e morali).

Lì avevo realizzato per la prima volta nel concreto l’esistenza delle famose donne (quasi) nude, occhieggiate sui fumetti e sulle locandine del cinema, un po’ angeli un po’ demoni, conturbanti fantasmi che sempre abitano la rêverie confusa e immanente del maschiuccio medio, dai sei anni alla prima polluzione, in genere notturna. Il sogno del femminino fino ad allora aveva avuto per me solo un volto e un principio di scollatura, quelli di Jula de Palma, al secolo Iolanda Palma, milanese, comparsa sul video tv nel Sanremo del’59. Cantava “Tua”, occhi torbidi e un’aureola al neon rosa confetto che pulsava sex sex sex e, seppi poi, aveva sollecitato i censori di Stato. “Tua, fra le braccia tue/ Per sognare in due/ Per morir così”. Dire senza dire, chiaro il riferimento alla orgasmica petite mort.

Nello stesso anno, “Tua” combatteva la guerra dei gettoni con “A Summer Place” nella versione di Percy Faith, tema musicale del film “Scandalo al sole” con Sandra Dee e Troy Donahue, due biondi americani all’apparenza usciti dal Barbie World e invece normalmente dotati e desiderosi, con successo, di passare all’atto materiale. La colonna sonora di Max Steiner spadroneggiava al juke-box anche nell’interpretazione di Fausto Papetti, virtuoso del sax contralto in tonalità sinuose e perfette per sottolineare nei film il climax erotico. Sulla copertina delle sue cassette vendute negli autogrill campivano fanciulle ignude, marketing elementare, per molti versi deprecabile ma efficace.

Il juke-box era condivisione, compresenza ormonale, messaggio. “Legata a un granello di sabbia” di Nico Fidenco o ancor più “Sapore di sale” di Gino Paoli, scelte da un ragazzuolo in presenza della compagna di spiaggia appetita costituivano un messaggio preciso, la musica pervadeva, disegnava spazi, approssimazioni al contatto o sobri rifiuti. Davanti allo scatolone sonoro il gioco, condito di note, diveniva più serio di una impertinente spruzzata d’acqua sul bagnasciuga, si circostanziava, essendo legge universale quella dell’attrazione e dell’amor che move il sole e l’altre stelle nelle sue innumerevoli variazioni. Vedi “Diana” del ciuffoso e brillantinato Paul Anka, successone del ’58: “I'm so young and you're so old/ This, my darling I've been told/ I don't care just what they say”. Io sono un regaz, tu una donna più matura, le voci maliziose corrono, ma che c’importa? Siamo dalle parti di “Harold e Maude” e del carme V di Catullo: amiamoci Lesbia, il resto, compreso il borbottio dei severi decrepiti, non conta.

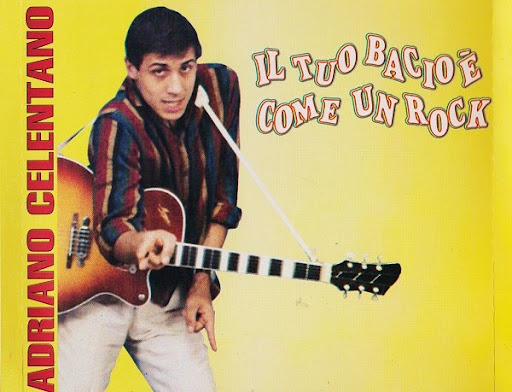

A ribadire il montante successo del self service musicale, in ascesa prepotente grazie a “Saint Tropez Twist” di Peppino Di Capri e “Guarda come dondolo” (con le gambe ad angolo, certo) di Edoardo Vianello, oltre a Buscaglione si erano dedicati a cantarne le gesta Gene Pitney con l’intimista “Un soldino”, nel ’63 ( “Io non ho, tu lo sai un soldino per suonar il mio juke-box/Oooh triste sarà se questa sera non potrò sognar”) e prima, nel ’59, il dirompente, snodato Adriano Celentano con “I ragazzi del juke-box”, un micromanifesto generazionale: “La felicità costa un gettone/ Per i ragazzi del juke box/ La gioventù, la gioventù/ La compra per cinquanta lire/ E nulla di più/ Dai, dai, dai, gira con me/ Dai, dai, dai, stringimi a te/ Con ardore, con furore/ Baciami, baciami, baciami”. Una canzonetta sul juke-box da sentire al juke-box, un cortocircuito (classica mise en abyme, a voler essere fighetti) irresistibile.

“I ragazzi del juke-box” non è “Blowin’n in the wind” ma c’azzecca di brutto con lo spirito del tempo e i primi pruriti ribelli opposti alla nuova pulsione regolatrice del catalogare i giovani, dall’integrato al deviante, magari addirittura un teddy-boy in jeans. La canzone di Celentano stava nel Lato B di un 45 giri divenuto, si direbbe oggi, virale che sul Lato A esplicitava il rapporto stretto tra influssi musicali d’oltreoceano e modernità dei costumi: “Il tuo bacio è come un rock,/ che ti morde col suo swing./ È assai facile al knock-out,/ che ti fulmina sul ring.” Gran testo di Piero Vivarelli e Lucio Fulci, profeta della multimedialità e regista di un instant film, il classico musicarello, dall’obbligato titolo: “Il tuo bacio è come un rock”, esile trama per una carrellata di successi dell’epoca, con Celentano, Betty Curtis, Gianni Meccia, Fred Buscaglione, Tony Dallara.

Del cast segnaliamo solo - altrimenti non si finisce più - il casertano Giacomo Furia, accondiscendente vice-salumiere del burbero e passatista Nino Taranto nel Carosello Invernizzi della Mucca Carolina, arricchito dalla venustà di Maria Grazia Buccella, tarda epigona delle maggiorate dei primi anni Cinquanta, da Sophia Loren a Marisa Allasio a Gina Lollobrigida. C’è un’archeologia delle cose e delle parole, il termine “maggiorata” era stato inventato dallo sceneggiatore Sandro Continenza per il monologo di Vittorio De Sica, avvocato difensore della burrosa Gina nell’episodio “Il processo di Frine” in “Zibaldone” di Blasetti, anno 1952. C’è su YouTube, prego: favorite.

Un anno dopo “I ragazzi del juke-box”, siamo nel ’60, riecco Fulci in regia per “Urlatori alla sbarra”, con Mina, Joe Sentieri, addirittura il maudit Chet Baker e il teppismo iconico di Celentano, che in “Blue jeans rock” strepita e denuncia: “Ci volete proibire/ Volete punirci/ Perché portiamo i jeans/ Senza mai considerar / Questa nostra età”. Il musicarello venne vietato ai minori dei 18 anni (!), satireggiava sulle sclerosi censorie e punitive di un direttore generale della Rai. Anticipando quanto successo di lì a pochi mesi a “Studio Uno”, il varietà del sabato sera con le gemelle Kessler. Tra piume di struzzo e body in strass, cantavano “Hello boys, traversando tutto l'Illinois, valicando il Tennessee, senza scalo fino a qui, è arrivato il dadaumpa” e attizzavano lo scandaletto: troppo trasparenti le calze scure che mal celavano le interminabili gambe e la minatoria carnalità di Alice ed Ellen. Grazie pure al juke-box, mancavano poche curve a quella ruzzola mica da poco, passata alla storia come il Sessantotto.

Andrea Aloi

Andrea Aloi