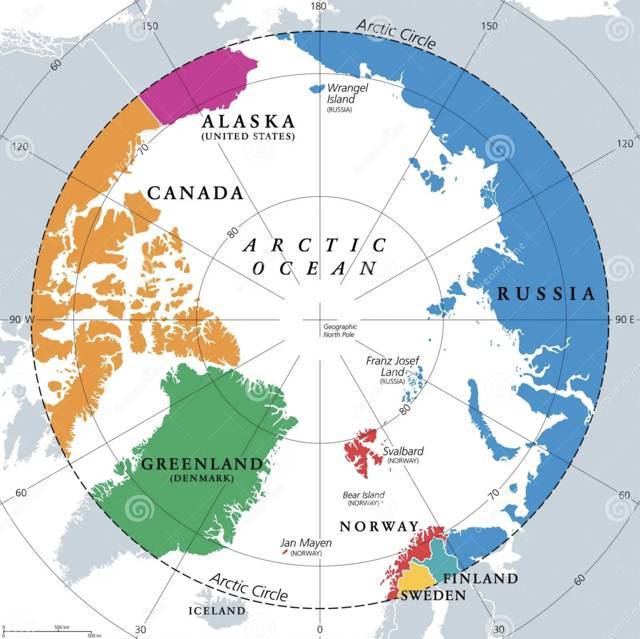

Sarà l’amore per il Nord, un po’ controcorrente come i salmoni che risalgono i fiumi, a portarmi in un angolo di mondo lontano dall’abitudine, e non solo per la distanza: le Terre Artiche, quelle al di sopra del parallelo 66°33’39” nord. Ma l’Artico non è un continente, solo ghiaccio intorno al Polo.

Il Circolo Polare è una frontiera tra due mondi diversi, e non solo per la cultura. Nel mondo normale è come se un antico patto con gli dei avesse stabilito che il giorno è giorno e la notte è la notte; in quello della Grande Orsa questo patto è stato rotto e lascia disorientato chi non gli appartiene e il suo ritmo circadiano.

Mi trovo nella terra dei Vichinghi, quelli che vivevano nei vik, le baie o insenature da cui hanno preso il nome. È il popolo che ha forgiato la prima idea di Norvegia, un paese stretto e lungo quasi duemila chilometri, fino al confine con la Russia. Nonostante sia più grande dell’Italia, in Norvegia vivono solo cinque milioni e mezzo di abitanti.

Il viaggio è organizzato; se fossi stata una-turista-fai-da-te, avrei avuto di certo più sorprese ma anche sfide da superare. Con due voli e uno scalo arrivo a Bodø, al di sopra del Circolo Polare Artico.

Sarà stata l’aria condizionata dell’aereo o l’attesa del Nord ma durante il viaggio ho freddo. “I need a blanket” chiedo alla hostess dalla lunga treccia bionda e due occhi azzurri; sembra Freya, la dea dell’amore e della fertilità uscita da una saga norrena.

L’aeroporto di Bodø è militare, con bunker scavati nella roccia dove sono nascosti i caccia; la Russia di oggi è troppo vicina.

Da Roma a Bodø la temperatura è scesa da 38 a 20 gradi, e meno male, di questi tempi non era scontato, comunque oltre la media artica. Bodø è l’accesso meridionale delle isole Lofoten, o Lùfutn come si pronuncia, da cui parte il traghetto che arriva a Moskenes, l’isola più meridionale;

una traversata di quasi quattro ore per un centinaio di chilometri. La terraferma è rimasta alle spalle con le sue isole, scogli e penisole.

Dire che la costa norvegese è frastagliata è riduttivo.

Ho cercato di prepararmi mentalmente ma finché non si arriva non si può capire cosa sia in grado di mostrare la natura a queste latitudini.

Un commento che mi era stato fatto a proposito di queste isole: “Imagina una Valle d’Aosta gettata nell’oceano”, una suggestione non da poco, che però rende appieno l’effetto che si prova. Sono perle di bellezza. La luce è diversa da quella che conosciamo: quella dell’estate, una perenne compagnia, pura e intensa anche nelle giornate di cielo coperto, e dell'aurora boreale in inverno. Non a caso è chiamato l’arcipelago della luce.

Vedere spuntare le Lofoten all’orizzonte è come scoprire un nascondiglio per mostri marini, come se la legge umana cedesse il posto a quella della natura. Una terra remota che emerge dall’oceano, con un’aria alla Ragnar Lothbrok o da Jurassic Park, come se il mare fosse indeciso su cosa lasciare a galla e cosa sommergere. Forse per questo hanno conquistato l’immaginario di artisti e scrittori sette/ottocenteschi, in cui si avverte il senso del sublime.

“Mente umana non poteva concepire un panorama così desolato. A destra e a sinistra, sorgevano schiere di scogli aguzzi e neri...” (Edgar Allan Poe “Una discesa nel Maelstrom”, 1841). Rimango sul ponte del traghetto nonostante il vento e la luce accecante. Vedere spuntare le Lofoten all’improvviso è affascinante e ingannevole, le isole da lontano appaiono attaccate, come una linea retta a picco sul mare. Sembrano tanti grandi sassi appuntiti lanciati in mare da un troll impazzito. Lo chiamano Lofotenveggen o Muro delle Lofoten, ma non è un muro.

Sono montagne piantate lì dai primordi della storia geologica terrestre, quando la Scandinavia assomigliava all’Antartide. Lo abbiamo studiato sui libri di scuola e visto raccontare nei documentari. A osservarle da vicino, lasciano senza fiato.

I frammenti di roccia, dispersi vicino ai massi più grandi, creano circoli di scogli neri che racchiudono acque azzurre e scure, a volte calme e spesso in tumulto, per il vento e le maree profonde. Al largo di Bodø, le isole emergono una dietro l’altra per riunirsi alla terraferma con ponti e istmi nei pressi di Tromsø, molto più a nord. Nel mezzo c’è il mare con qualche insidia per le barche, con secche e scogli.

La luce del sole che abbaglia e la natura selvaggia offrono un’immagine che confonde. Le montagne sembrano più alte di quanto lo siano davvero, la maggior parte a forma di cono. Sono chiamate ‘witch’s hat’, il cappello della strega. Sembra che non ci sia nulla di reale.

La prima isola che compare è Røst, dove naufragó il veneziano Pietro Querini nel 1492. Rimase lì quattro mesi, vi conobbe e imparò il metodo di essiccazione dei merluzzi, lo stoccafisso che poi portò in Italia.

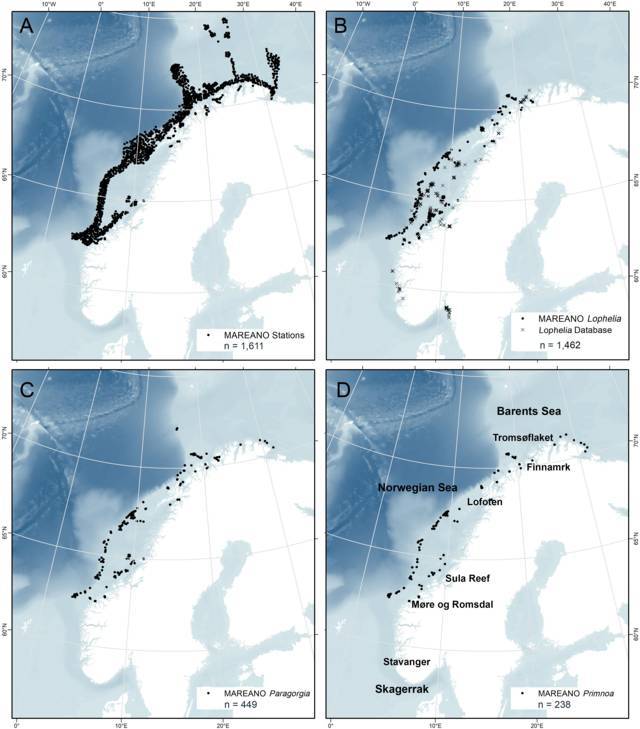

Al largo di Røst, ai margini della scarpata continentale che circonda le terre che si affacciano sul mare aperto, sono stati trovati coralli d’acqua fredda. È l’habitat della Lophelia pertusa, un corallo di quasi 10.000 anni che cresce in ambienti scuri e freddi. Il Røst Reef è lungo una quarantina di chilometri, in parte responsabile della qualità della sabbia e dei fondali.

Sì perché alle Lofoten si può andare anche per spiagge

con sabbie bianche, in stile caraibico, dove le famiglie norvegesi fanno il bagno.

La loro estate inizia a fine giugno e termina in agosto. I bambini sono tornati a scuola e gli adulti tirano fuori le motoslitte e si preparano per l’arrivo del freddo; a fine settembre potrebbe nevicare.

Sbarchiamo nel vecchio villaggio di pescatori di Å, il paese con il nome più corto del mondo, che si pronuncia ‘o’, l’ultima lettera dell’alfabeto norvegese.

Ospita il Norwegian Fishing Village Museum e la fabbrica più vecchia di olio di fegato di merluzzo. Lo assaggio per non essere scortese, molto raffinato ma sempre olio di fegato di merluzzo è. Il villaggio è un museo a cielo aperto, con vecchi edifici arredati di oggetti di lavoro d’epoca, il tutto condito dalla pioggia battente che è tipica in questa parte del mondo.

Il Museo Vichingo di Borg si trova qui, dove è esposta una ricostruzione della ‘Casa dei Capi’ a fianco ai reperti ritrovati lì vicino.

Compaiono le prime rorbuer, le case rosse a palafitta dei pescatori, affiancate dalle immancabili rastrelliere – fiskehjel per l’essiccazione dei merluzzi. Sono la testimonianza del lavoro duro per la pesca, l’unica ragione per abitare in questo tratto di Norvegia.

In questa stagione i merluzzi non c’erano, ma l’odore è penetrante e sempre presente.

Ci sono anche case gialle e bianche, queste ultime appartenevano ai ricchi che compravano il pesce dai pescatori. I colori giallo e rosso, per rendere individuabili le case nel bianco della neve e nel buio invernale, si ottenevano dalla mescolanza dell’olio di fegato di merluzzo con la ruggine, per il rosso, e la cipolla per il giallo.

A proposito di cibo, la prima cosa che viene in mente in Norvegia è il salmone, magari affumicato; troppo banale l’aringa, troppo particolare la carne di renna. Ma l’alimento sovrano è il torsk, il merluzzo nelle versioni stoccafisso o baccalà. Quello artico di Lofoten IGP è lo skrei, il risultato di un processo di essiccazione e stagionatura secondo il metodo utilizzato dai Vikinghi 1000 anni fa. Gli ingegnosi antenati pensarono bene come far tesoro del vento e del sale presenti in abbondanza; non c’era bisogno di chimica.

La Scenic Route Lofoten - E10 è un nastro continuo di asfalto che attraversa scogli, isole, montagne e tratti di mare. Questa strada a doppio senso è lunga 230 km da sud a nord, con qualche piccolo spazio per una sosta di emergenza o panoramica.

Non molto tempo fa il percorso era come nel primo tratto del villaggio di Å: un vecchio sentiero semi asfaltato. Una piccola precisazione va fatta. Il pedaggio di queste infrastrutture è stato pagato fino a fine risanamento della spesa di costruzione. Oggi il passaggio è gratuito.

Si procede con lentezza fino a Svolvaer, più a nord, sull’isola di Austvågøya. Gli occhi sono pieni di luce, non potrebbe essere altrimenti, e il sole è sempre lì, non scompare. A Svolvaer, una serie di rorbuer tutte in fila, poggiano le loro fondamenta sul mare del porto turistico. Molte di queste case oggi possono essere affittate ai turisti.

Sulla città svetta la Svolvaergeita, letteralmente ‘la capra di Svolvær’ che capra non è. È una montagna con la guglia a due punte, le corna della capra, un’ottima parete per gli amanti delle arrampicate.

Caratteristica di questi paesi al di sopra del Circolo Polare Artico è mostrare con orgoglio, sui muri delle case o nelle vetrine dei negozi, il grado di latitudine: a Svolvaer siamo al 68esimo, ben due oltre il Circolo Polare.

Il paesaggio è senza tempo e muta come il clima. È sufficiente che una nuvola copra il sole per far scendere la temperatura di 5/6 gradi. Poi il vento spazza via tutto. Sedici gradi sono considerati la temperatura media della stagione estiva, purtroppo siamo oltre, almeno di un grado e mezzo.

Se l’interno è il regno della neve, il tratto costiero è quello della pioggia ma, come dicono qui, ‘Det fins ikke dårlig vær, bare dårlige klæ’ - non esiste il brutto tempo, solo l’abbigliamento sbagliato. In norvegese suona meglio perché fa rima. In italiano sembra una constatazione banale: in estate il tempo può cambiare rapidamente. Nel bagaglio c’è di tutto, dalla giacca a vento alle T-shirt. Vento sempre e, neanche a dirlo, la pioggia. La sensazione è di seguire una bussola bloccata in direzione nord.

(1. continua)

Gabriella Di Lellio

Gabriella Di Lellio