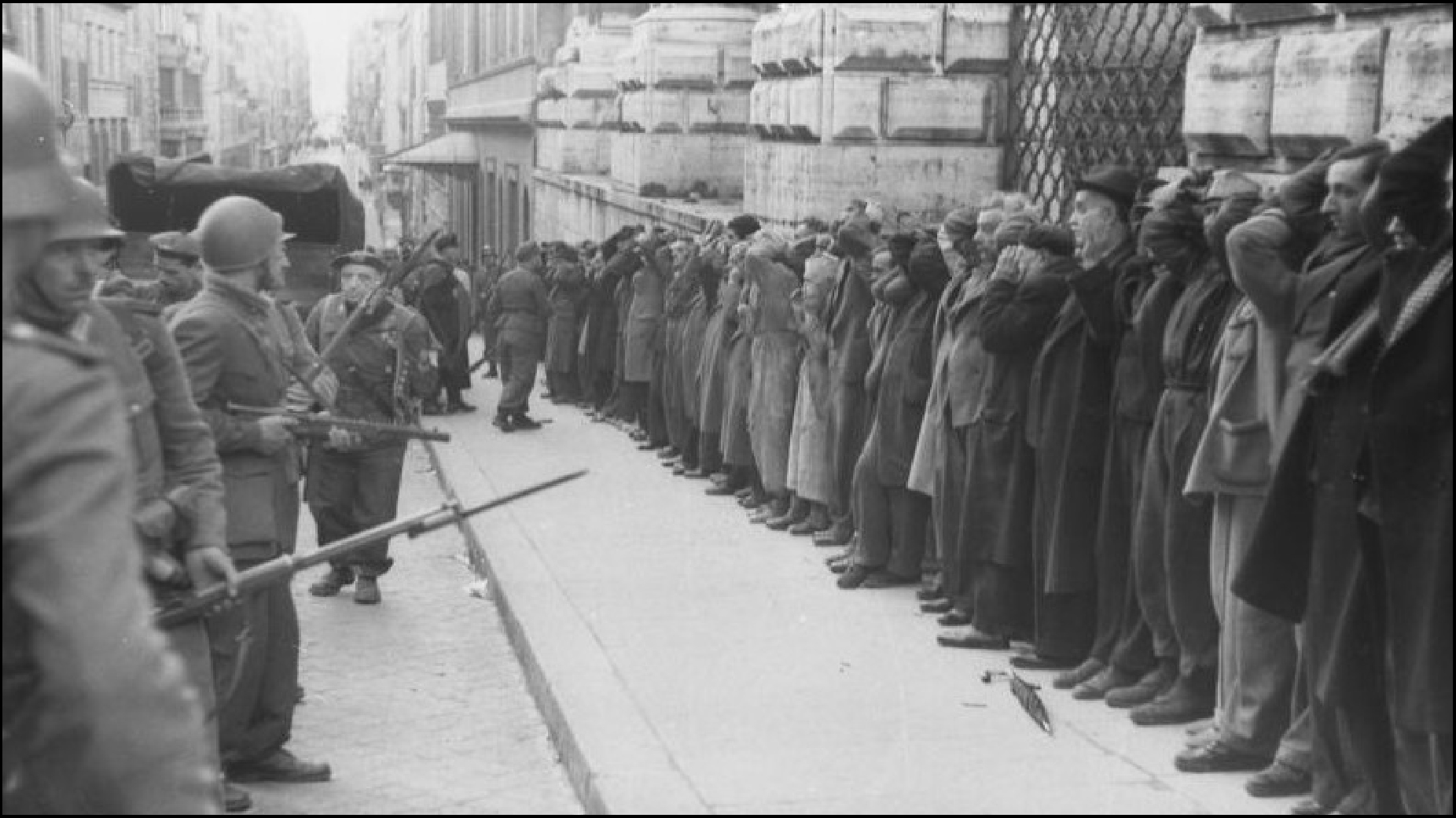

L’eccidio delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944 è la più grande strage compiuta dai nazisti in un’area metropolitana dell’Italia. Ed è la terza strage dal punto di vista del numero delle vittime. Solo a Marzabotto e a Sant’Anna di Stazzema ci sono stati più morti. Ma mentre queste due stragi hanno riguardato sostanzialmente la popolazione civile, le Fosse Ardeatine rappresentano un unicum, in quanto da un lato è l’eccidio simbolo della Resistenza, poiché gran parte dei martiri erano partigiani, antifascisti o comunque oppositori del nazifascismo, dall’altro costituisce un episodio tragico della Shoah italiana, per l’alto numero di ebrei uccisi, circa il 25% del totale.

I MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE

I MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE

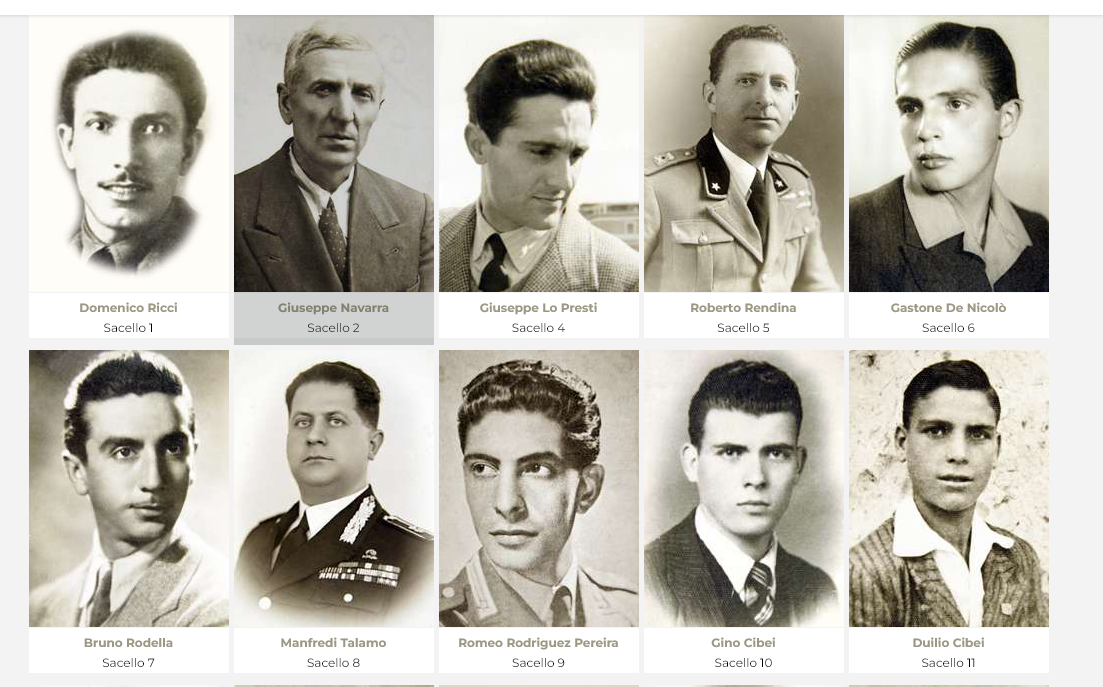

Nonostante la portata storica di quel tragico fatto, mentre ci si è soffermati a lungo, e spesso con piglio polemico, sull’evento scatenante la rappresaglia, cioè l’attacco gappista di via Rasella del 23 marzo 1944, invece a distanza di 80 anni la vicenda personale di gran parte delle vittime si è persa nel tempo, rimanendo oscurata da un fitto cono d’ombra di conoscenza e di memoria, e tre dei 335 martiri sono addirittura ancora ignoti. Nel dopoguerra, a molti martiri sono state concesse medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, dedicate strade, giardini, caserme, scuole, targhe, edifici pubblici e, di recente, anche pietre d’inciampo, e i loro nomi sono risuonati in migliaia di celebrazioni pubbliche dell’eccidio e della Resistenza in genere. Ma a ben guardare, tranne che per pochi di loro, nessuno si è preoccupato di ricostruire e conservare memoria delle loro “vite spezzate” dalla rappresaglia e di come queste avessero incrociato la Grande Storia d’Italia e della Resistenza in quel drammatico frangente.

Solo adesso finalmente si conoscono le vicende umane dei martiri, attraverso le quali è possibile rileggere la storia politica e sociale dell’Italia al tempo del fascismo, dell’occupazione nazista e della guerra di liberazione. Emerge uno spaccato dell’identità italiana dal punto di vista geografico (i martiri sono di 18 regioni, dalla Lombardia alla Sicilia, 6 nati all’estero e 9 stranieri), sociale (tutti i ceti, i livelli di istruzione e le condizioni economiche, lavorative e professionali, dagli imprenditori e banchieri agli operai e contadini), generazionale (dai 33 giovanissimi tra i 15 e i 21 anni fino ai 14 ultrasessantenni), religioso (cattolici, ebrei, cristiani evangelici e atei), militare (una quarantina di ufficiali di tutte le armi, veterani della grande guerra e giovani volontari delle campagne più recenti). C’è anche un sacerdote, don Pietro Pappagallo, la cui figura ispirerà il personaggio di don Pietro interpretato da Aldo Fabrizi nel film 'Roma città aperta' di Roberto Rossellini.

Le loro storie individuali testimoniano anche il pluralismo politico della Resistenza italiana, consentendo di superare certe visioni parziali del passato. Tra le vittime, infatti, troviamo gli antifascisti di vecchia data, che hanno sofferto il carcere e il confino, come l’azionista Vittorio Buttaroni, che dal buio della cella di Regina Coeli scrive alla moglie: "Sii forte, Cesira mia, come lo furono le donne dei nostri durante il Risorgimento". Ma ci sono anche italiani che avevano aderito al fascismo e giovani educati a scuola al “credere obbedire e combattere” mussoliniano, che hanno aperto gli occhi durante gli anni di guerra, come Orlando Orlandi Posti, che rinchiuso a via Tasso, nel suo diario giunto miracolosamente a noi annota il 14 marzo 1944: "L’alba del mio diciottesimo anno di vita l’ho passata in carcere, morendo di fame". Accanto ai comunisti iscritti al partito e quelli “eretici” di Bandiera Rossa, ai socialisti, agli azionisti (il numero più rilevante delle vittime), ci sono democristiani, liberali, monarchici, massoni. Tantissimi sono i militari, appartenenti a tutte le Armi (esercito, aviazione e marina) e per lo più aderenti al Fronte militare clandestino dell’eroico colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo ma anche a varie formazioni politiche. Numerosi anche i membri delle forze dell’ordine: 12 carabinieri, tra cui il tenente colonnello Giovanni Frignani, che il 25 luglio 1943 comandò le operazioni di arresto di Mussolini, e 2 poliziotti, tra cui Maurizio Giglio che in una lettera alla famiglia spiega così la sua scelta di lottare per la libertà: "Se la mia vita dovesse servire a qualcosa, senza stolte o vane retoriche, sarei ben lieto d’averla utilizzata per un fine di codesta specie".

Herbert Kappler, capo delle SS a Roma, inserisce nella lista della morte anche 75 ebrei, italiani e stranieri, in attesa della deportazione. La maggior parte di loro vengono arrestati nelle settimane precedenti, per lo più per motivi razziali, e almeno una decina vengono catturati in tutta fretta tra il 23 e il 24 marzo, evidentemente col proposito di rimpinguare la lista. Alcuni di loro svolgono anche attività politica, aderendo o collaborando alle forze della Resistenza, come nel caso di Cesare Astrologo e Odoardo Della Torre (Pcd’I), e di Marco Moscati e Cesare Piattelli (Pd’A). Intere famiglie vengono rastrellate e i loro membri finiscono alle Fosse Ardeatine o nel lager di Auschwitz, da dove la maggior parte non ritorna.

Le responsabilità della strage certamente sono dei nazisti, ma coinvolgono direttamente anche i fascisti della Rsi. La Questura di Roma, retta da Pietro Caruso, partecipò attivamente alla selezione delle vittime, stilando una lista di 50 condannati a morte consegnati alle SS. In più dall’analisi delle biografie viene fuori che oltre la metà dei martiri (ben 185) sono stati arrestati dalle autorità della Repubblica sociale e dalle bande fasciste autonomamente o in collaborazione con i tedeschi e che una fitta rete di spie ed infiltrati ha contribuito alla loro cattura.

Le biografie delle vittime delle Fosse Ardeatine ci raccontano anche il valore e l’importanza della Resistenza romana, spesso sottovalutati dalla storiografia. Leggendo le loro storie, infatti, si comprende che la lotta contro fascisti e nazisti riguardò tutti i quartieri della capitale, da quelli elitari, come Parioli e Trieste, a quelli popolari, come Centocelle, Pigneto e Tor Pignattara. Al di là del credo politico, la partecipazione alla battaglia per la difesa di Roma, le numerose azioni di guerriglia urbana e le preziose attività di intelligence a favore degli Alleati e del Comando supremo del Sud e di propaganda politica compiute da gran parte delle vittime dell'eccidio e che emergono dalle biografie, assieme alle torture da loro subite a via Tasso e alla pensione Oltremare e al loro stesso martirio alle Fosse Ardeatine, sono state alla base della concessione nel 2018 alla città di Roma della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza.

La storia delle Fosse Ardeatine è per lo più di eroi, ma anche di qualche delinquente comune, più alcuni ignari cittadini rastrellati in via Rasella finiti nella lista della morte per pura casualità, solo per arrivare al numero di 10 per ogni militare tedesco ucciso nell’attentato (portato poi a 335 per errore). Tra i primi, spicca il criminale Gennaro Vivenzio, irpino, membro di una banda e autore negli anni Trenta di una rapina-omicidio, in carcere in quel momento e prelevato tra i condannati a morte. Tra i secondi, figura il povero barista Romolo Gigliozzi, che dopo l’esplosione esce disperato dal suo locale a via Rasella, avendo indosso ancora la giacca bianca, alla ricerca dei due figli che giocavano ai giardinetti vicini, e viene arrestato da fascisti e nazisti e il giorno dopo trucidato. Sulla salma di uno di essi, Antonio Prosperi, è stato ritrovato un biglietto, scritto sul retro di una quietanza d’affitto probabilmente poco prima della morte, in cui si legge: "Alla mia cara Dina e alle figliole mie arrivederci in Paradiso vostro padre e marito adorato".

di Mario Avagliano

di Mario Avagliano