Il desiderio di tornare a Torino, dando per buona l’unica altra volta che c’ero stata trent’anni fa per lavoro e conservando solo il vago ricordo di una serata di pioggia dalle parti del centro, il desiderio - dicevo - me lo coltivavo da tempo.

Intanto perché era l’unica grande città italiana che mancava all’appello e poi perché nel corso di questi ultimi anni ne avevo lette di cose belle: che non c’era sempre la nebbia, per esempio, che era diventata una città vivace di vita sociale e culturale, che si era svestita di una certa patina di grigiore e seriosità mostrando tutte le sue anime.

Ciò nonostante, all’annuncio “parto per il weekend”, la risposta sgomenta degli amici era stata “A Torino, e perché?”. E poi, di fronte all’ineluttabilità dei biglietti fatti, la raccomandazione di non perdermi la cioccolata in tazza e il Valentino (oppure il Museo Egizio e la Mole, il Lingotto e la bagna cauda).

Ora ,non so se per dispetto o volontà di stravolgere la narrazione degli stereotipi, proprio alcune di queste bandierine non le ho messe, ma in compenso ho girato la città per tre giorni annusandone l’aria e gli umori, e un’idea me la sono fatta. Grazie anche all’aiutino chiesto all’amica torinese di indicarmi qualche tappa fuori dall’ordinario e lasciandomi guidare dall’ispirazione del momento, dai diktat della pioggia (che dopo tre mesi di latitanza aspettava proprio me), dai percorsi sotto ai benedetti portici e anche da TurismoTorino.org che per avere info e indicazioni sulla città e il suo territorio mi è sembrato un utile strumento.

La cosa che più mi ha colpito della prima capitale d’Italia è stata l’urbanistica. Che certo è stata facilitata da una città tutta pianeggiante, ma che è frutto di almeno tre secoli di programmazione e che aiuta parecchio, ai giorni nostri, a risolvere problemi di viabilità, a realizzare ZTL, aree pedonali e parcheggi sotterranei, a permettere alle persone di andare a piedi o in bicicletta. La metropolitana, questa sconosciuta incontrata solo fuori dalla bella stazione di Porta Nuova, resta un mistero che forse scoprirò un’altra volta, mentre ho visto gli autobus sfrecciare frequenti, consentendo con il biglietto giornaliero (€ 4,50) di raggiungere anche località extra urbane, come le gettonatissime Venaria Reale e Superga.

I Savoia, giusto per rimanere in tema, sono stati i sovrani in Europa che più hanno investito in urbanistica, attorniandosi di ingegneri e architetti più che di pittori e scultori, a maggior gloria di una bellezza non solo contemplativa ma funzionale. A partire dal 1563, quando Torino viene eletta capitale del Ducato, l’immagine dello Stato sabaudo viene costruita attraverso l’architettura e “nel corso di due secoli e mezzo vengono realizzati fortezze, santuari, residenze di corte, ville di delizia e di caccia, giardini, impianti urbanistici e territoriali di grande respiro”. E oggi queste strade lunghe e di ampia carreggiata, queste piazze immense che sembrano la sommatoria di più piazze, questi edifici dalle facciate nobili e regolari, insomma tutto questo patrimonio architettonico oltre a essere identitario per l’immagine della città, risulta ancora utile.

Certo non tutto odora di nobiltà, per fortuna. Basta andare ai mercati generali di Porta Palazzo e poi nella zona di Borgo Dora e del Balon per vedere che qualcosa si guasta e, si direbbe, si umanizza. Gli odori di frutta e verdura (peraltro a ottimi prezzi) mischiati a quelli di ogni altro genere alimentare, il brusio delle voci e degli accenti, il melting pot delle etnie, vivacizzano un’ampia porzione di città, altrettanto antica di quella blasonata ma con le vie più strette, i palazzi più bassi, le case di ringhiera, un affollamento di piccole attività commerciali (modernariato, locandine, artigianato), le scritte e i murales spontanei e una “portineria di comunità” che ho scoperto essere parte di una Rete nazionale che sta diffondendo in tutto il paese le sue meritorie attività.

Dall’altro lato di piazza della Repubblica, sempre in zona Quadrilatero, ho trovato ancora un’altra città. Non la grandeur a tratti francese di piazza Castello o via Po e neppure il formicolio di vita e di scambi del mercato e del Balon, ma una città di passi più quieti, di strette viuzze lastricate, di magnifici palazzi, di negozi che ostinatamente conservano le antiche insegne.

Percorrendo la direttrice della pedonalizzata via Garibaldi, e buttandosi ora a destra ora a sinistra, si incontrano belle e più raccolte piazze, cortili, scorci, caffè, panchine e chiese, tra cui naturalmente la chiesa per eccellenza, il Santuario della Consolata che trasuda barocco, ex voto e devozione. Forse perché posta di fronte al Caffè Bicerin, dove oltre a provare l’omonima bevanda si possono comprare anche delle fantastiche alici sott’olio, Maria da Consolatrice si è trasformata in Consolata e guarda con occhio benevolo i turisti che si mettono pazientemente in fila per accedere allo storico locale.

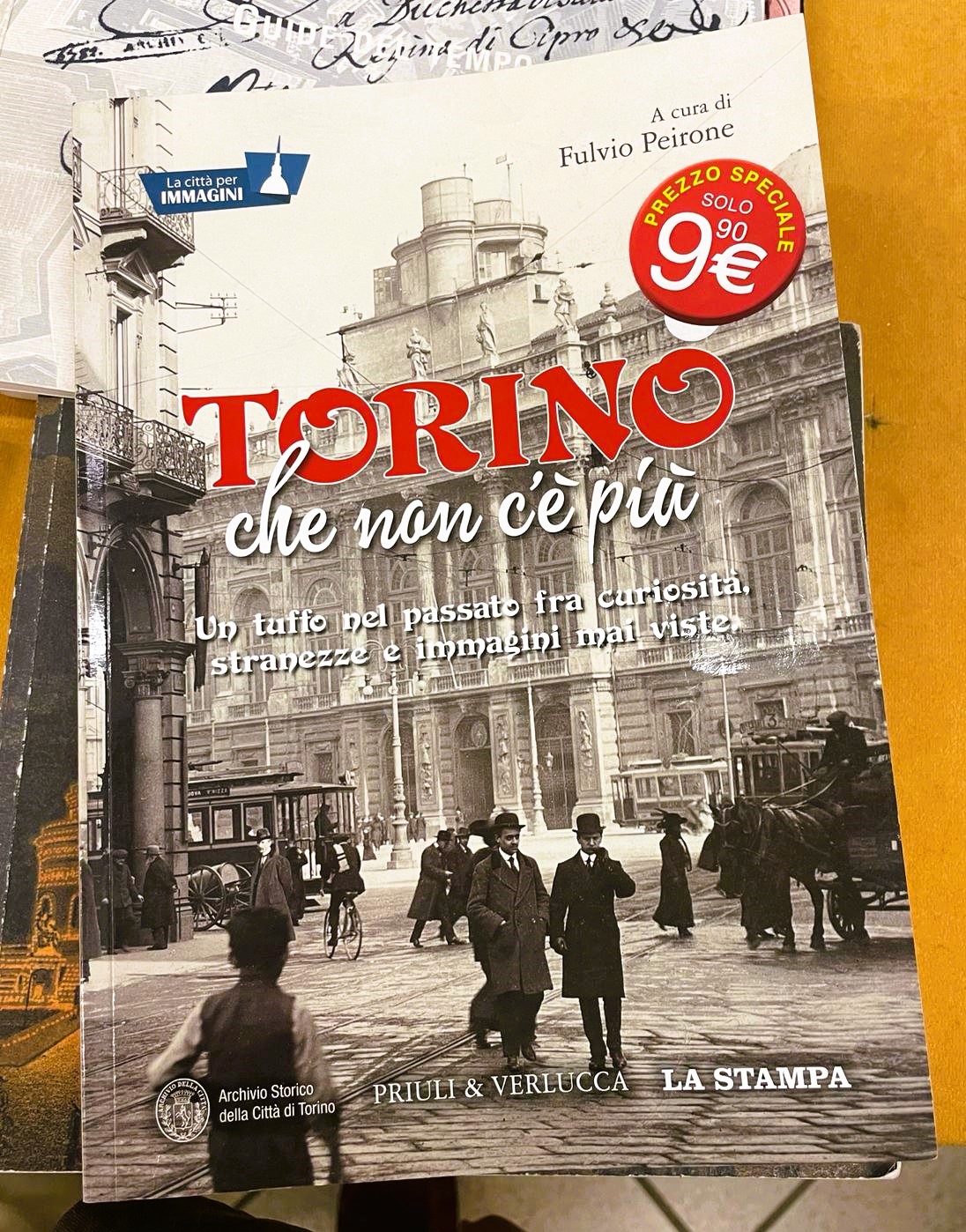

Ciondolando per queste strade senza accanirmi a trovare questo e quello, sono incappata nel magnifico cortile di Palazzo Scaglia di Verrua, scoprendo che era stato teatro di incontri reali e clandestini, e poi nell’Archivio Storico, dove una mostra fotografica dedicata alla “Torino che non c’è più” ha aggiunto ordine e meraviglia alla conoscenza della città.

Perché alla fine, di questo si tratta quando si gira una città senza avere la pretesa di vedere e capire tutto, di impressioni visive e sensoriali che si compongono nella memoria come un puzzle emotivo.

E allora: l’imprendibile Mole Antonelliana, un tutto vuoto che risultava tutto pieno per il grande richiamo della mostra su Tim Burton. Ancora grazie all’ufficio stampa per avermi dato l’accredito altrimenti non sarei entrata neanche dopo una settimana, ma peccato per non aver avuto accesso al panorama dalla guglia.

L’eleganza, nonostante i lavori di restauro, di Palazzo Madama, che ho scelto di visitare perché pioveva ed era a due passi dal nostro Airbnb. La mostra “Liberty. Torino Capitale” ci ha mostrato almeno in foto una serie di palazzi d’epoca che altrimenti non avremmo mai visto e la salita sulla torre il panorama di Torino perso alla Mole.

Il Duomo, visto a primo appetito il primo giorno, e dopo qualche ora interdetto, insieme alle strade circostanti, per consentire lo svolgimento delle “esequie solenni” di Vittorio Emanuele di Savoia. Anche lui, come la pioggia, stava aspettando proprio me.

I barboni. Composti, gentili, educati, che affollavano i portici, di piazza Castello e di qualunque altra strada, e il vigile urbano che sotto il Palazzo di Città ha sfoggiato il suo amore e la sua conoscenza per la città, parlandoci tra l’altro della straordinaria storia del “re degli antiquari” Pietro Accorsi.

Il profilo delle Alpi innevate quando finalmente è uscito il sole. Sull’11 che ci portava alla Venaria Reale - attraversando quella che mi è sembrata, almeno dall’autobus, una composta e ordinata periferia che si svegliava lentamente di domenica - è apparsa l’anteprima dello spettacolo che poi dalle finestre e dai giardini della Reggia abbiamo goduto a 360 gradi. Uno spettacolo!

La geometrica, quasi asettica eleganza di piazza San Carlo baciata dal sole e il rifugio offerto dalle Gallerie, che concentrano atmosfere di una volta e negozi di oggi, caffè e ristoranti, cinema, marmi e decorazioni: dei “passages” verso il passato che fanno venir voglia di stare vestiti come nella Belle Époque.

L’enorme piazza Vittorio Veneto, la dirimpettaia chiesa Gran Madre di Dio e il ponte Vittorio Emanuele, da cui mi sono affacciata sul Po e su uno splendido tramonto: tutta una zona che vive molto di notte e nei weekend, quando il parcheggio è un atto creativo e capita di vedere che la gazzella della polizia, dopo aver parcheggiato altrettanto creativamente, cominci i suoi controlli proprio con due ragazzi di colore. Mi ha dato così fastidio.

La fila fuori dalla “Farmacia del Cambio”. Di sabato, di domenica e anche di lunedì: non è stato possibile provare il loro famoso cubo alla crema pasticciera e ci siamo accontentati di un onesto cornetto dal dirimpettaio McDonald. Però a quegli stessi tavolini e sedie lasciati fiduciosamente all’esterno dopo la chiusura serale devo dire grazie perché hanno accolto un brindisi improvvisato per il mio compleanno insieme ad amici napoletani incontrati per caso e venuti a Torino animati dalla nostra stessa curiosità.

Il Museo Egizio in grande spolvero per il suo 200° compleanno, un posto dove necessariamente tornare quando tornerò, e il museo Stradale del Risorgimento. Quello vero, il Nazionale, sta nell’imponente Palazzo Carignano, ma è con i nomi di strade, piazze e palazzi che qui a Torino si possono raccontare i protagonisti della storia che poi diventa d’Italia: da Micca a Giolitti, da D’Azeglio a Cavour, da Mazzini a Garibaldi senza dimenticare neanche un Savoia, è sullo stradario che si fa un buon ripasso.

I nomi di Guarino Guarini e Filippo Juvarra, entrambi architetti di casa Savoia nel XVII secolo, il primo modenese e il secondo messinese. Ma è a Torino che hanno lavorato di più lasciando, dalla Cappella della Sindone alla Basilica di Superga, tracce indelebili e ricorrenti della loro opera.

Il ristorante della prima sera, trovato su The Fork e scelto per la vicinanza all’alloggio. Bagna cauda, tagliata di fassona e tiramisù buonissimi in un’atmosfera resa ancora più familiare dal cameriere, napoletano dei Quartieri Spagnoli ma senza un filo di accento, che si è lamentato, ma molto sommessamente, di non aver avuto le ferie per venire a Napoli per lo scudetto.

A colpo d’occhio una città ricca di librerie indipendenti e di catena, di farmacie, di fontanelle e di negozi che conservano arredamenti e insegne d’epoca. In questa città “magica” per i suoi riferimenti all’esoterismo e alla massoneria, che però non mi è capitato di approfondire, ho trovato veramente magica l’assenza di cassonetti della spazzatura. Gli unici li ho incontrati l’ultima sera nei pressi di piazza Carlo Emanuele II, ma mi ha distratto un improvviso spettacolo di fuochi d’artificio e quindi non ne ho le prove fotografiche.

E poi i segni del Carnevale e di San Valentino nelle iniziative per i bambini alla Venaria e nelle installazioni ancora per le strade. Dove una marea di turisti italiani e stranieri si mescolavano ai residenti: comitive di ragazzi del sabato sera, compassate signore in attesa di entrare al Teatro Regio, passanti indaffarati, bengalini aperti fino a tardi per vendere una bottiglia d’acqua o calamite con la Mole, “I love Torino”.

Un caleidoscopio di immagini e ricordi per una città che è risultata gradevole anche alla distanza, scorrendo gli appunti e le foto. Per cercare di sintetizzare anche a me stessa la sensazione: una città accogliente, compita e consapevole delle sue qualità, che forse ancora si chiede perché non sia rimasta capitale.

Scriveva Gogol’ nel 1837: “Vi scrivo dalla capitale del Re di Sardegna, che non cede alle altre in magnificenza. È famosa per la simmetria delle sue vie, il decoro, la regolarità e la pulizia delle sue case”.

24

Però Gogol’ non aveva visto la Torre Littoria.

di Tina Pane

di Tina Pane