clicca qui per iscriverti

alla NEWSLETTER di foglieviaggi

alla NEWSLETTER di foglieviaggi

In auto da ovest si entra in Friuli nei pressi di Sacile. In quella che è elogiata come la “piccola Venezia” oppure come “giardino della Serenissima” si può seguire il corso tortuoso del Livenza, tra ponti e sottoportici a filo d’acqua, giusto per verificare quello che le guide turistiche propongono. Una breve passeggiata porta a scoprire piacevolmente i portici di piazza del Popolo e la Loggia comunale.

Ma il forte richiamo spinge a proseguire verso Casarsa della Delizia, non prima però di aver fatto tappa nella vicinissima Valvasone, un piccolo borgo che ha mantenuto un impianto medioevale laddove in origine esisteva un castello con tanto di mura merlate, torri difensive e ponti levatori.

Nel Duomo è possibile ammirare un organo del XVI secolo ancora funzionante, decorato con fregi di bottega veneziana. E questi sono già luoghi pasoliniani.

Ecco nella pianura a Casarsa, il borgo d’origine della famiglia della madre di Pasolini, Susanna Colussi, dove lo scrittore dimorò a lungo durante gli anni della Seconda guerra mondiale e nell’immediato dopo guerra e che ora è stato eletto a sua ultima dimora.

La sua prima opera poetica è proprio dedicata a questo paese, una sorta di buen retiro nel quale spesso Pasolini trovava protezione e rifugio.

“Poesie a Casarsa” (1942) è una raccolta in lingua friulana che già nella dedica, qui riprodotta come compare nel testo originario, denota il profondo legame di Pasolini con questa terra: "Fontana d’acqua del mio paese. Non c’è acqua più fresca che al mio paese. Fontana di rustico amore".

Dal centro del borgo, percorrendo a piedi poche centinaia di metri, si giunge al cimitero dove, sotto un rigoglioso arbusto di allora, riposa, accanto alla madre, il grande scrittore.

A pochi metri di distanza, in una tomba collettiva, riposa invece il fratello Guido, partigiano della Brigata Osoppo ucciso nel febbraio del 1945 da partigiani comunisti in un oscuro regolamento di conti per il controllo del territorio.

Il comandante della Brigata Osoppo si chiamava Francesco De Gregori, zio del cantautore, morto anche lui in quegli avvenimenti.

Nel piccolo cimitero di Casarsa c’è il segno indelebile della storia.

"Addio addio Casarsa, vado via per il mondo" sono i versi di Pasolini che, qualche anno dopo, Sergio Endrigo metterà in musica.

Lasciata Casarsa, a pochissimi chilometri di distanza, si approda nelle campagne di Sesto al Reghena all’Abbazia Santa Maria in Sylvis, edificio fortificato che rappresenta uno dei centri religiosi e politici più importanti del Friuli.

Quel che resta dell’abbazia, oltre alla torre campanaria e alla torre Grimani, è significativamente la basilica, alla quale si accede, con modesto obolo, attraverso un portale affrescato e un atrio decorato con suggestive raffigurazioni dell’Inferno e del Paradiso.

Il parco che si colloca alle spalle del complesso edilizio ricorda, per solitaria serenità, i “beghinaggi” fiamminghi.

Numerosi pavoni si muovono in libertà.

Uno spostamento un po’ più consistente conduce a Udine, città di grande importanza storica, culturale e commerciale, il cui centro storico, in gran parte pedonale, possiede una forte identità architettonica.

Belle piazze, bei palazzi, ampie strade interrotte qua e là da vicoli e piazzette che hanno mantenuto fascino quasi intatto malgrado la generalizzazione diffusa di insegne e di marchi.

In questo luogo lasciatevi condurre da una buona guida che vi segnalerà la Loggia del Lionello o il Porticato di San Giovanni che sta lì di fronte.

Alle sue spalle una ripida strada porticata porta a quello che un tempo era il Castello, ora importante sede museale.

Assolta la sete di sapere ci si può concedere uno spuntino saporito accompagnato da un calice di vino in uno dei tanti “tajut” (scopritene personalmente il corroborante significato) che popolano la città.

Va da sé che in questa regione il vino e il cibo ricoprono un ruolo fondamentale.

Ancora un modesto spostamento, pari a una quindicina di chilometri, e la strada porta a Cividale del Friuli dove alcune meraviglie attendono il visitatore.

Buttato l’occhio dal Ponte del diavolo sulle profondità che raggiunge il sottostante fiume Natisone, è d’obbligo andare alla ricerca del Monastero di santa Maria in Valle che ospita, tra l’altro, il celeberrimo Tempietto Longobardo. Qui merita addirittura il viaggio un sito museale ben conservato e altrettanto ben presentato ai visitatori grazie a esaustivi corredi esplicativi che possono soddisfare qualsiasi necessità di conoscenza.

Il Tempietto (VIII secolo) risulta costruito con elementi di rara sintonia artistica che mantengono tuttora vivo il ruolo spirituale del luogo.

Proseguendo lungo il tracciato medioevale che porta a Borgo Bossana si può scoprire un’altra meraviglia di questo straordinario luogo: il C.I.P.S. (Centro Internazionale Vittorio Podrecca Maria Signorelli), un museo (Teatro delle Meraviglie) dedicato al mondo delle marionette con particolare esposizione di opere di Vittorio Podrecca e di Maria Signorelli, due dei marionettisti più famosi e importanti del mondo intero.

Di Podrecca diceva Orio Vergani: " (…) è forse, con Walt Disney, l’ultimo papà della fantasia in questo nostro secolo troppo realistico".

Negli ambienti sono ricostruiti alcuni dei set marionettistici più straordinari che siano stati concepiti, un luogo magico in cui la fantasia la fa da padrona e interpreta con legno, colori, tessuti e fili alcune delle storie più belle della favolistica internazionale.

Tra poco il Centro chiuderà per qualche tempo per consentire la collocazione di un ascensore.

Con la raccomandazione di non perdere le altre meraviglie che Cividale riserva, ci si avventura poi per le strade che conducono al Collio, una zona collinare prettamente destinata alla coltivazione della vite.

Tra un filare e l’altro, con il rischio di sconfinare in assoluta continuità nella vicina Slovenia (dove per chi fosse interessato la benzina costa molto meno che da noi), si possono visitare le ottime cantine che offrono i loro vini rossi e bianchi, tutti di grande livello e valore enologico.

Qui, al di là delle etichette, il Tocai continuano a chiamarlo Tocai in barba alla legge (per via di un contenzioso con l’Ungheria) che costringe i produttori a denominare il vitigno Friulano.

Il viaggio fa quindi tappa a Palmanova, la città stellata per via della forma delle sue mura esterne.

Il vero spettacolo lo può restituire solo un drone o un elicottero in volo sopra la cittadina.

Un’autentica città-fortezza, un ennagono per la precisione, costruita alla fine del XVI secolo dalla Repubblica Veneta e successivamente conquistata da Napoleone e dagli Asburgo sino all’annessione al Regno d’Italia.

La centrale Piazza Grande, in forma esagonale, è un enorme acciottolato che può ospitare manifestazioni con migliaia di partecipanti.

Circumnavigate le mura esterne di Palmanova si prende la strada per Aquileia con tappa lungo il percorso a Torviscosa.

A partire dal 1938, dopo una intensa bonifica del territorio, la Snia Viscosa decise di creare un villaggio aziendale che venne inaugurato dallo stesso Mussolini.

Intorno allo stabilimento sorsero, nel corso degli anni, edifici pubblici e residenziali per operai, impiegati e dirigenti rispettando i canoni dell’architettura di regime.

Tuttora, in singolare continuità stilistica, si possono visitare strutture e luoghi che rimandano a un passato ormai lontano, anche se non troppo...

E se qualcuno volesse approfondire cosa producesse lo stabilimento si rimanda alla visione del documentario “Sette canne un vestito” (1948) di Michelangelo Antonioni, disponibile su YouTube.

Altro brevissimo tragitto ed eccoci ad Aquileia, borgo rurale che ospita una delle più belle basiliche del mondo intero, fondata da Teodoro nel quarto secolo e rimaneggiata più volte nel corso degli anni sino alla forma attuale che risale agli anni intorno al Mille, con adeguamenti successivi.

Vale assolutamente il viaggio, quanto meno per la pavimentazione musiva che risale all’epoca di Teodoro. Nessuna concisa descrizione renderebbe mai merito a quello che si può vedere entrando in quel luogo e alla adiacente "cripta degli scavi". Su tutta la pianura circostante svetta un campanile di 73 metri, innalzato nell' XI secolo.

Lustratisi gli occhi per la meraviglia, l’unico altro miracolo che vi può capitare è quello di incontrare per strada Altan, che ad Aquileia vive da moltissimi anni.

Non essendo così fortunati la nostra strada ci porta verso Trieste dove si arriva percorrendo una luminosa litoranea che costeggia il suo bel mare.

La città è soprattutto mare e porto. Piazza dell’Unità d’Italia, la sua più bella piazza, si apre trionfalmente sul mare, così come il Canal Grande. Tra i due luoghi è abitudine dei triestini percorrere il Molo Audace e sedersi a guardare il mare.

E intanto, in rada nel golfo di Trieste, è ormeggiato un enorme yacht (dicono sia l’imbarcazione a vela più grande del mondo) sequestrato a un potente oligarca russo. Le spese di mantenimento sono al momento a carico dello stato italiano.

La riva che conduce verso nord porta, dopo Barcola, al castello di Miramare dove la storia, in gran parte tragica, è restituita con buona attendibilità dagli arredi d’epoca.

Costruito in stile eclettico intorno alla metà del XIX secolo per volere dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo-Lorena, sfortunato fratello dell’imperatore Francesco Giuseppe, si pone tra il mare e un enorme giardino all’italiana di alcune decine di ettari. Ultima residenza dell’arciduca prima delle disgrazie messicane, oggi è luogo di corposo turismo alla ricerca dei fasti di un’epoca che fu.

Per i più volenterosi (la distanza è di circa 6 chilometri) si può passeggiare bordeggiando sotto l’ombra di numerosi alberi sino a Barcola, cogliendo il relax di centinaia di triestini che, in ogni stagione, amano stendersi lungo la riva e prendere il sole, quando ben s’intende è presente.

In quel di Barcola, in una ombrosa vietta in salita c’è la casa natale di Giorgio Strehler, sommo interprete del teatro mondiale del secolo scorso. Una villetta di tutta dignità che ha ospitato i primi passi di quello che è stato un gigante della scena. Ma su Strehler ritorneremo presto.

Ancora una volta è d’uopo affidarsi a una buona guida per scoprire Trieste. Per viuzze irte e strette (in alternativa esiste un ascensore che parte nei pressi del Teatro romano) si raggiunge la basilica di San Giusto, di grandissimo fascino se non fosse per gli affreschi dell’abside centrale che risalgono agli anni ’30 del secolo scorso.

Famosissima anche una sua campana per via di una canzone irredentista del 1915 che rivendicava l’italianità della città.

Lasciato il colle di san Giusto e le rive ci si inoltra nelle periferie della zona industriale della città per raggiungere la Risiera di San Sabba, unico luogo in Italia che nazisti e fascisti dotarono di forno crematorio per decimare alcune migliaia (stimate tra le tre e le cinque mila vittime) di oppositori del regime e di ebrei.

Il luogo, un ex stabilimento di pilatura del riso, è stato destinato a monumento nazionale e, in parte, ricostruito idealmente dopo che i nazifascisti in fuga avevano distrutto i forni e la ciminiera da cui tantissimi innocenti sono "passati per il camino".

Gli spazi conservano oggi sacralità percepibile e condivisa. Una struttura 'brutalista', forte e spettrale, educativa e commovente che meriterebbe torme di visitatori a interrogarsi su quello che è stato e che qualcuno, oggi più che mai, tende a nascondere e a negare.

Abbiamo iniziato questa ipotesi di viaggio in un cimitero e la concludiamo in un altro.

Il cimitero di S.Anna ospita numerosi personaggi che sono stati illustri. Non capitateci però al tramonto quando lo stanno per chiudere.

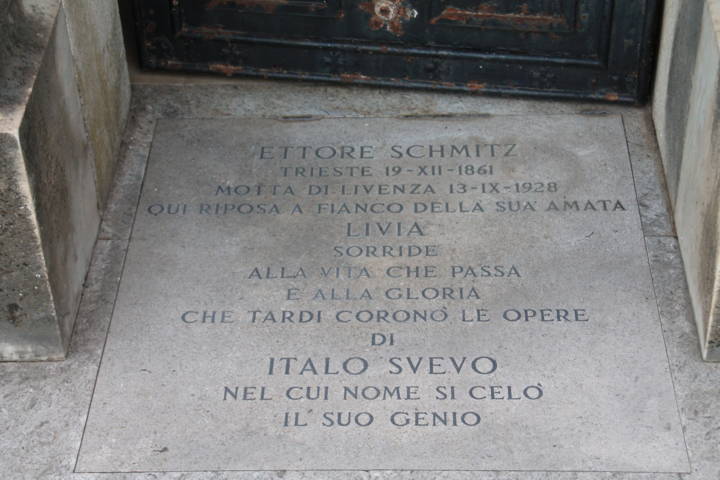

Malgrado il tempo limitato, ci è stato possibile visitare la tomba dove riposa Ettore Schmitz, noto ai più con lo pseudonimo di Italo Svevo, e quella che contiene le spoglie mortali di Giorgio Strehler, nato a Barcola, vissuto a lungo a Milano, morto a Lugano, sepolto a Trieste.

Anche loro riposino in pace.

In conclusione di questo viaggio di cui è conclamata la parzialità, ci sia concesso rivolgere una riflessione accorata a quel peccato capitale che si chiama gola.

Se vi capitasse di andare per quelle terre, tra terra e mare, sappiate che è ricco, anzi ricchissimo, di suggestioni gastronomiche e vinicole.

L’elenco sarebbe qui troppo lungo e gioco forza parziale, tra un frico, un pezzetto di formadi frant, una fettina di pitina ricordatevi di alzare un calice di vino, bianco e rosso che sia, per rendere omaggio a una terra straordinaria che si chiama Friuli Venezia Giulia.

Massimo Cecconi

Massimo Cecconi