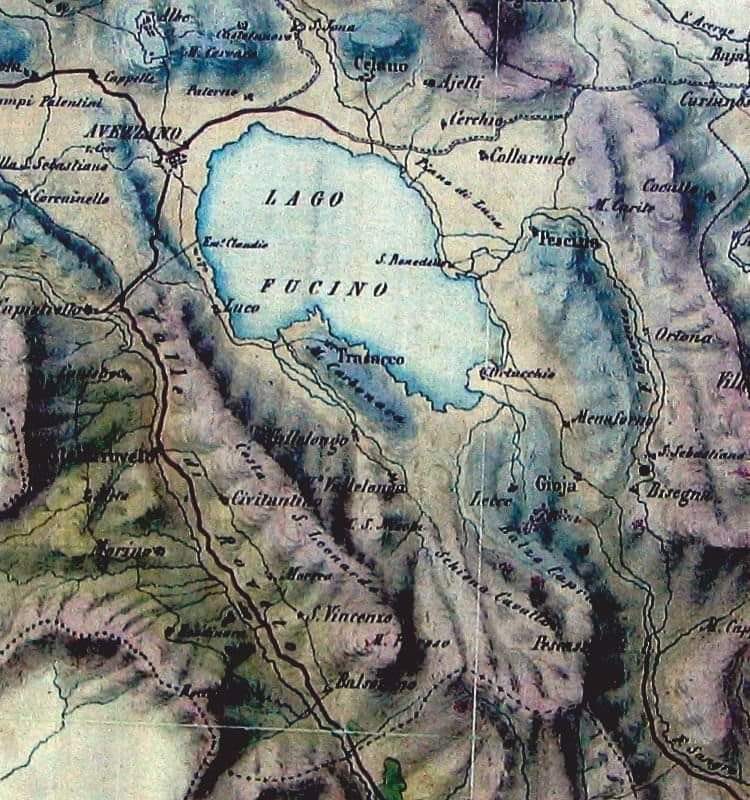

C’era una volta, nel cuore dell’Abruzzo, un grande lago incastonato tra le montagne del Velino-Sirente e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Sarebbe stato il terzo lago d’Italia, dopo il Garda e il Maggiore, con un'estensione di 160 chilometri quadrati.

"Allorché giungemmo al valico, dovemmo confessare di essere stati ben ripagati dei nostri sforzi dalla vista della bellissima Marsica. Alla nostra sinistra i bianchi picchi del Velino (…) molto più in giù, si stendeva la lunga striscia blu del Lago del Fucino, con la sua bella pianura di boschi…”: così apparve a Edward Lear, il pittore inglese che nel 1850 si era recato sulle rive del Fucino per esigenze artistiche.

Lì dove c’era il lago ora c’è... la piana del Fucino. Vista da un’immagine satellitare offre un paesaggio geometrico impressionante; è il risultato di una grande opera ingegneristica che lo ha drenato, lasciando posto all’agricoltura intensiva.

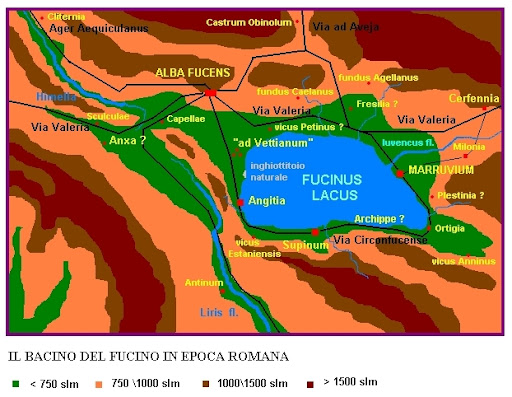

All’epoca, il lago mitigava il clima e forniva 300 mila kg di pesce all’anno agli abitanti dei paesi circostanti, tutti pescatori. La fauna era ricca di cigni reali, cicogne e anatre selvatiche e intorno alle rive crescevano magnolie, palme, oleandri e camelie, salici, pioppi, faggi e abeti, ulivi, vigneti e ciliegi. Il centro principale era Marruvium, nei pressi dell’attuale San Benedetto dei Marsi.

Ma era un lago ingombrante. Aveva un solo immissario, il fiume Giovenco, che dopo aver attraversato la valle omonima si gettava nel lago costeggiando Pescina. Ma non c’erano emissari e il deflusso delle acque, nei periodi di piena, provocava straripamenti con conseguenze disastrose. In estate, nei periodi di secca, le terre circostanti diventavano paludose, causando problemi di natura igienico-sanitaria.

L’unico sfogo naturale era una serie di inghiottitoi carsici nella sponda occidentale, in una zona chiamata oggi ‘La Petogna’. Erano delle ‘ponore’, meati sotterranei che disperdevano le acque, come avviene in ogni lago carsico. Era diventato un problema per i potenti, come se la sua fine fosse già scritta, e il popolo dei Marsi era consapevole di un possibile utilizzo alternativo a quello di lago.

Il primo tentativo di drenaggio risale agli antichi Romani, nel tentativo di ottenere terra fertile sufficiente a coltivare il grano. Già allora, era importato dalla Crimea.

Secondo Svetonio, al progetto principale si affiancava l’idea di tracciare una strada, attraverso gli Appennini, che collegasse il Tevere al mare Adriatico. A quei tempi i Romani erano amici dei Marsi e amavano il Fucino come luogo di villeggiatura. Erano consapevoli della tenacia e della forza di questo popolo: “Nec sine Marsis nec contra Marsos triumphari posse.”

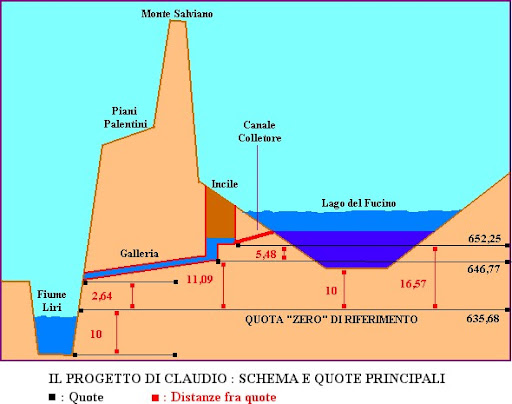

Giulio Cesare fu il primo a creare un canale sotterraneo che permettesse il convogliamento delle acque verso il fiume Liri, ma dopo la sua morte del progetto non se ne fece nulla. Fu l’imperatore Claudio, nel 52 d.C., ad ottenere un discreto successo. Fece costruire un lungo canale sotterraneo, sei cunicoli di servizio inclinati e trentadue pozzi, dal Borgo Incile a Capistrello.

Mobilitò 30.000 uomini per scavare una galleria sotterranea di quasi sei chilometri nel ventre del monte Salviano fino al fiume Liri.

Ma l’esito non fu felice a causa delle frane che cadevano dalla montagna, già durante la costruzione. Terminati i lavori, Claudio volle celebrare l’opera con una naumachía, una battaglia navale sul lago. Quando venne aperta la diga, l’acqua non scolò a causa di una piccola frana avvenuta poco prima. Spurgato il canale e riaperte le chiuse, un'ulteriore frana causò una grossa ondata di ritorno. L’opera necessitava di una manutenzione straordinaria ma funzionò fino alla caduta dell’Impero Romano.

I barbari non erano interessati a questi territori e il lago tornò al suo stato naturale.

Altri tentativi di drenaggio furono progettati nei secoli successivi, ma senza risultato. Il canale di scolo si otturò del tutto, probabilmente anche a causa del terremoto del 508 d.C.

La bonifica vera e propria avvenne a metà ‘800, deliberata da un Regio decreto di Ferdinando II° di Borbone, esattamente del 1852, quando il Fucino apparteneva al Regno di Napoli. Fu concessa l’autorizzazione ad una società napoletana di cui faceva parte il principe Alessandro Torlonia, che riprese il progetto con l'ausilio dell'ingegnere svizzero Franz Mayor de Montricher, affiancato da Enrico Samuele Bermont e Alexandre Brissé. I lavori iniziarono il 15 febbraio 1854 e si conclusero ventiquattro anni dopo, nel 1878. Ci vollero migliaia di operai, provenienti da tutta Italia e dall’estero, e una enorme mole di capitali. A fine lavori, Alessandro Torlonia venne glorificato con il titolo di Principe del Fucino.

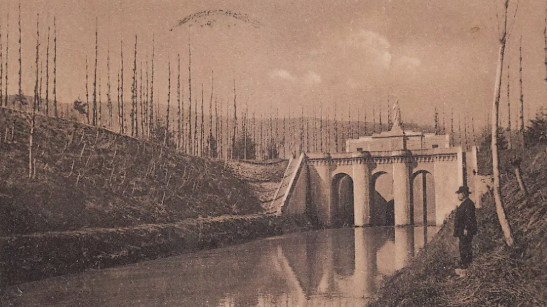

La monumentalizzazione dell’Incile, alla testata dell’emissario Torlonia, fu decisa dall’architetto della casa, Carlo Nicola Carnevali, che fece costruire una grande statua della Madonna, la Madonna dell’Incile, un giardino adiacente e l’orto botanico.

Dalla operazione di bonifica emersero 16.507 ettari di terreno: 497 appezzamenti, di 25 ettari ognuno, furono distribuiti ai coloni arrivati dalle montagne abruzzesi, da altre regioni e agli abitanti del posto. Tutto il resto lo prese il Principe Torlonia e i pescatori del lago andarono a zappare la terra.

dipinto di Pietro Barucci- Wikimedia Commons)

Il prosciugamento del lago resta una delle trasformazioni ambientali più radicali della storia d’Italia. Determinò la scomparsa dell’olivo e della vite, fichi e gelsi e progressivamente anche di noci e castagni.

Negli anni Cinquanta del ‘900, dopo le lotte contadine contro i Torlonia, le terre furono espropriate e solo con la riforma agraria si costituì l’ente autonomo del Fucino. Il bacino doveva essere reso coltivabile e abitabile. Furono realizzate arterie stradali e costruite case e fattorie. La Circonfucense ruota per 52 km attorno alla piana, attraversata da una fitta rete stradale di circa 272 chilometri: rettilinee, parallele e perpendicolari.

Sebbene il prosciugamento abbia alterato il microclima locale, facendo registrare forti escursioni termiche con estati più secche e inverni più rigidi, la piana del Fucino è uno degli orti più produttivi d’Italia per le coltivazioni di ortaggi e tuberi.

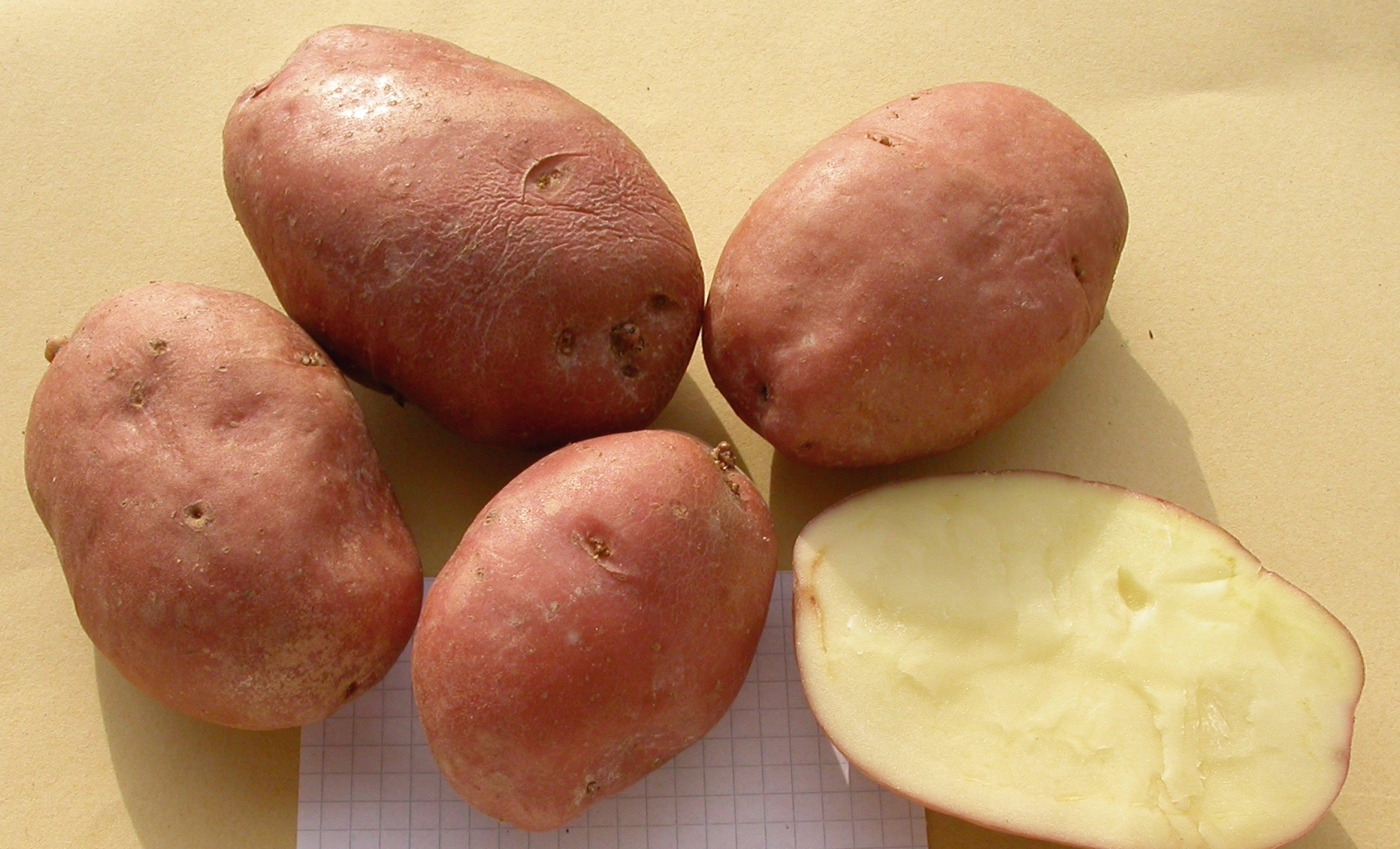

La patata del Fucino

e la carota dell’Altopiano del Fucino sono entrambi prodotti IGP.

“Il Fucino è piatto, piatto come un piatto da portata, in una terra che è tutta spuntoni, passi, monti, cunicoli, anfratti, frane, calanchi, una terra scoscesa, dura, grigia di rocce, di sassi, di rupi, che non di rado si adorna di orridi, abissi, burroni. Ma il Fucino è piatto. Può una cosa piatta essere abruzzese?” scrive Giorgio Manganelli, inviato del Messaggero, che girò per tre mesi l’Abruzzo, “grande produttore di silenzio” (Giorgio Manganelli, “La favola pitagorica”, Adelphi)

Cosa è cambiato da allora? I campi stanno lì, puntellati da capannoni industriali. A lavorarli non c’è più la manovalanza nostrana ma le braccia dei migranti, ancora ‘cafoni’, ‘i niente’ come direbbe Silone.

L’area dello sbocco dell’emissario, nella parte bassa del borgo antico di Capistrello, è stata inserita fra “I luoghi del cuore” del Fondo Ambiente Italiano (Fai) e i cunicoli di Claudio sono ancora visibili e visitabili.

Gabriella Di Lellio

Gabriella Di Lellio