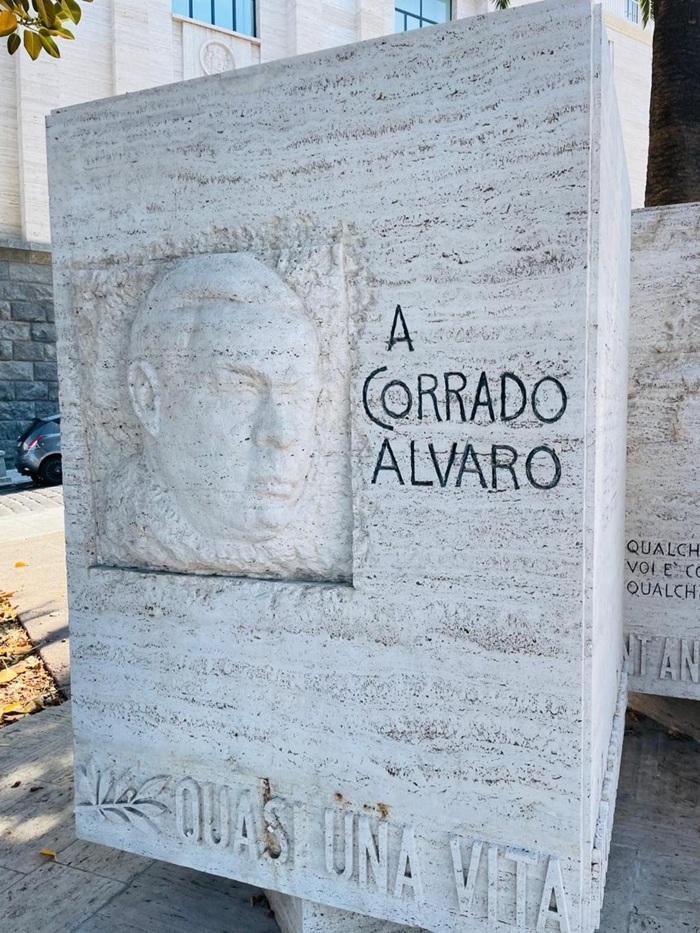

“I calabresi hanno un senso della fatalità, concepiscono la vita sull’immagine delle loro fiumare che presto o tardi travolgono ogni cosa. Piegati albero che passa la piena è un loro motto”.

Proprio all’inizio del lungomare di Reggio Calabria un monumento un po’ arretrato ricorda con varie citazioni dai suoi libri Corrado Alvaro, originario del non lontano paese di San Luca e poi cittadino del mondo; di fronte, quasi un invito a mitigare l’amarezza dell’analisi, lo storico chiosco di Cesare è affollato di golosi di gelato al bergamotto, all’annona, al pistacchio.

Comunque, fatalità e gelati a parte, una cosa l’ho appurata nel corso dei dieci giorni di vacanza che da Badolato (CZ) mi hanno portato su e giù per la statale 106 a scoprire un tratto della costa ionica e del suo interno: a dispetto dei luoghi comuni che descrivono i calabresi come gente dal carattere aspro e chiuso, tutti quelli che ho incontrato erano gentili e affabili senza piaggeria, accoglienti, disponibili a dare informazioni e a chiacchierare: ancora li ringrazio.

Delle poche ore trascorse a Reggio - dove eravamo andati principalmente a vedere i Bronzi di Riace al Museo Archeologico trovato chiuso di lunedì per nostra imperdonabile distrazione - mi sono rimasti impressi il mare pulitissimo e fruibile di città, l’imponente lungomare Falcomatà con la sua Arena che guarda la Sicilia, il Castello Normanno, la scala mobile pubblica che chiude nella controra, le statue di Rabarama e gli ottimi arancini. Una visita in modalità forzatamente slow a causa del caldo ma con un pensiero ricorrente in testa: è proprio necessario questo ponte sullo Stretto?

A parte quest’unica escursione cittadina, tutto il resto della vacanza si è svolto tra mare e paesi appena più interni percorrendo un tratto dell’imprescindibile statale 106 che, a parte le sue varianti da vera superstrada, attraversa a volte a passo d’uomo i centri della costa che d’estate vedono moltiplicarsi i residenti, le attività commerciali e le soste delle auto in seconda fila, creando in certi orari un estenuante procedere a passo d’uomo che ha trovato in Botricello la sua acme. Nei tratti non urbanizzati la 106 corre spesso parallela alla linea ferroviaria (ancora a binario unico e non elettrificata) e al mare o attraversa campagne e oliveti, mentre altre volte si restringe su certi vecchi cavalcavia fino a obbligare al transito a senso unico alternato.

Alle Marine di Riace, Davoli, Monasterace, Squillace, Montepaone la cortina delle case costruite sul percorso della 106 accumuna questo tratto di Calabria a tante altre zone della regione e del nostro paese dove lo sviluppo edilizio incontrollato ha creato a partire dagli anni ’60 un panorama di incompiuto, tra bruttezza e squallore, tra il mare bellissimo e la campagna rigogliosa.

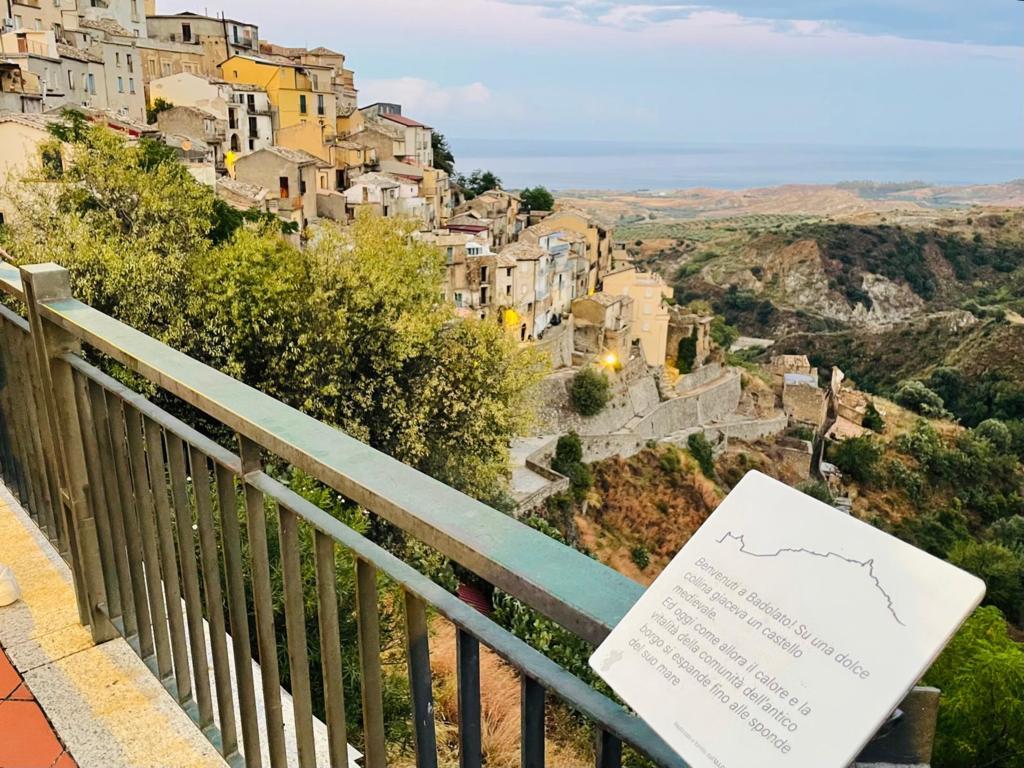

Non fa eccezione la “nostra” Badolato, la cui Marina è collocata a metà strada tra le più famose Soverato a nord e Roccella Jonica a sud. La lunga spiaggia chiara che alterna tratti liberi a qualche poco affollato lido ha consentito di passare ore al mare senza problemi di parcheggio o di assembramento, mentre il Borgo posto a circa 300 metri sul livello del mare ha assicurato serate fresche, varietà di ristoranti e gradevoli passeggiate tra le vivaci stradine di origine medievale. È qui che abbiamo conosciuto la struncatura, una pasta lunga fatta a mano che un tempo era il risultato della spazzatura dei pastifici, i succulenti antipasti e l’amaro Kaciuto.

Badolato, eletto nel 2024 al secondo posto tra i borghi più belli d’Italia e meta di un turismo slow, è venuto all’onore delle cronache a metà degli anni ‘80 per essere stato tra i primi comuni in Italia a mettere in vendita le sue case a prezzo simbolico con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio edilizio e contrastare lo spopolamento, e poi nel 1997 per aver dato accoglienza a centinaia di profughi, in prevalenza curdi, sbarcati dal mercantile Ararat arenatosi sulla vicina costa. Questa storia è stata poi raccontata nel romanzo “Fate i tuoni” dello scrittore cosentino Michele D’Ignazio, Rizzoli editore.

In piazza Castello, il Belvedere da qualche anno è intitolato a Carmelina Amato (1926-2002), “donna, pasionaria, combattente socio-politica”, tra le fondatrici dell’U.D.I. di Badolato nel 1952 e sempre in prima linea per la tutela delle raccoglitrici di olive e dei diritti delle donne.

Ma sono altri i nomi che ricorrono nella storia di Badolato, quelli dei Paparo e dei Gallelli, baroni ed ex latifondisti. E proprio nell’antico Casale del Castello Gallelli, a metà strada tra la Marina e il Borgo, abbiamo soggiornato in spazi immensi e con vista su mare e olivi. Districandoci su due livelli tra antiche armature, mobili d’epoca, camini, tavoli da biliardo e pingpong, stanze denominate The Fox oppure The Meet e foto rievocative della caccia alla volpe senza volpe, abbiamo capito che per vivere le residenze dei nobili bisogna averci i maggiordomi.

Squillace, l’antica Skilletion, città della Magna Grecia su cui poi sorse la colonia romana di Scolacium, è la patria di Cassiodoro che qui fondò il Vivarium, biblioteca ed importante centro di cultura, soprattutto per la trascrizione di codici greci e latini. Lungo la strada per arrivare all’imponente Castello Normanno, che recentemente restaurato domina il centro abitato, si incontrano diverse botteghe di ceramica.

Un’antica tradizione del posto che risale al tempo delle colonie greche e poi dei Bizantini, che ha ricevuto il marchio DOC per la lavorazione a graffito, realizzato con la tecnica dell'ingobbio, consistente nel decorare a graffio il manufatto dopo averlo rivestito di un velo di creta bianca.

Una piccola ma ordinata e straripante salumeria nel piazzale antistante il Castello offre dalle prime ore del mattino la possibilità di rifocillarsi o anche solo di prendere un caffè prima di iniziare la visita del castello o scendere per scale e vicoletti verso il Vicolo degli Innamorati.

Un mare bello e molto frequentato nelle vicinanze è quello della spiaggia di Caminia, ricompresa in una insenatura naturale e sovrastata in lontananza da un impressionante viadotto. Sempre in questa zona, detta Costa degli Aranci, sorge la famosa Soverato, chilometri e chilometri di belle spiagge bianche e un lungomare fuori misura che costeggia in alcuni tratti edifici che arrivano ahimè ai dieci piani di altezza.

Alla Cattolica di Stilo, un’opera che si studia sui manuali di storia dell’Architettura, veniamo accolti da Massimo, custode appassionato e competente, che ci regala una cartolina e una breve ma esaustiva visita guidata, ci spiega la differenza dei marmi delle quattro colonne con i capitelli rovesciati, ci racconta della figlia che studia cinese all’Orientale della nostra Napoli.

La Cattolica è una piccola chiesa bizantina risalente al IX secolo, con la pianta a croce greca, le tre absidi, alcune pareti ancora affrescate, le cinque cupolette tipiche dell’architettura del periodo ancora intatte: un piccolo capolavoro di aggraziate forme la cui facciata in pietra compare dopo la biglietteria alla fine di un breve vialetto. Poco distante da qui la umile casa natale di Tommaso Campanella, che nacque il 5 settembre del 1568 con il nome di Giovan Domenico Campanella e che dopo una vita di studi, processi e carcere morì a Parigi nel 1639, lasciandoci le utopie de La città del sole.

Immerso nel verde della valle dello Stilaro e dell’Allaro e protetto dal monte[t1] Cozzolino, tutto il borgo di Stilo merita una visita, per il Duomo, la Fontana dei Delfini, la porta Stefanina, i vicini ruderi del Castello e delle Regie Ferriere Borboniche. Su questi declivi tra gli anni 20 e 60 del secolo scorso si coltivava in maniera intensiva il gelsomino per essere venduto alle aziende produttrici di profumi e cosmetica, e ancora adesso il tratto che da Punta Stilo va fino a Capo Spartivento si chiama Costa dei Gelsomini.

La raccolta dei fiori del gelsomino, che iniziava alle prime luci dell'alba e terminava prima che il sole potesse rovinare i fiori, era affidata alle donne perché servivano mani piccole e gesti delicati per staccare il prezioso fiore. Insieme al bergamotto e alla liquirizia, i gelsomini hanno caratterizzato a lungo le coltivazioni calabresi, costituendo una importante risorsa economica per gli abitanti del luogo e per le migliaia di gelsominaie che coglievano i fiura.

Anche solo la chiesa di San Francesco d’Assisi basterebbe a giustificare la visita di Gerace, borgo di origine medievale che con i suoi quasi 500 metri di altitudine domina la Locride. Ma la città detta delle cento chiese (a cui sottrarre la famosa cattedrale attualmente chiusa per lavori e le molte altre abbandonate) ha carattere e storia da vendere.

La particolare pavimentazione delle strade, i vicoli e i palazzi nobiliari, la scenografica Porta del Sole che dà sul Belvedere delle Bombarde, finanche il trenino che dal parcheggio porta su al paese (con simpatica autista che sovrappone la sua voce alla canzone in dialetto calabrese per introdurre i turisti alla visita), tutto ha un fascino che avvolge il visitatore, facendogli percepire l’identità del posto. La degna conclusione della passeggiata per Gerace è stata una cena all’Osteria Broccia: grande scelta di antipasti, pasta fatta in casa, baccalà abbattuto, finanche il vino sfuso, tutto si è distinto per qualità e preparazione, facendo guadagnare alla Broccia il primo posto della nostra top ten dei ristoranti calabresi.

Un cambio di passo in termini di affollamento l’abbiamo avvertito nell’escursione a Le Castella, frazione di Isola Capo Rizzuto, località che anche nell’apparato di negozi di prodotti tipici e souvenir subito mostra la sua consolidata vocazione turistica. Ma anche qui, manco a dirlo, ci siamo intrattenuti a lungo con un commerciante che ha disquisito sui vari amari made in Calabria, senza mai forzarci la mano ad acquistare qualcosa.

Alla fine della strada principale si schiude la visione del castello aragonese, costruito su un isolotto e collegato alla terraferma da una lingua di sabbia oggi parzialmente pavimentata. La visita, a ingresso gratuito per liberalità del MIC, offre scorci belli sulla costa circostante e sullo stesso abitato, mentre le sue sale interne raccontano una lunga storia di conquiste e anche di set cinematografici, da L’armata Brancaleone a Sandokan.

Per fuggire dalla pazza folla, attraversando campagne, poderi e piccoli insediamenti abitativi, superiamo punta e faro di Isola Capo Rizzuto e conquistiamo le Spiagge rosse, un’onirica insenatura dove veramente rocce e sabbia sono rosse, dove crescono i gigli di mare, dove l’unico lido non ha la doccia, ma nell’area di parcheggio (anche qui gratuito) c’è una piccola fontanella lavapiedi dove industriandosi ci si può dare una rinfrescata prima di rimettersi in auto.

Siamo a non molti chilometri da Crotone, diventata capoluogo di provincia insieme a Vibo Valenzia solo nel 1992, ma la stanchezza e il caldo ci fanno desistere dall’impresa di arrivarci, mentre all’andata di questa escursione la pausa caffè l’avevamo fatta in una deserta e silenziosissima Catanzaro che, vale ricordarlo, è capoluogo di regione e sede dell’Università Magna Grecia, città di viadotti e dell’omonimo istmo, ovvero del punto più stretto di terra (solo 35 chilometri) tra il Mar Jonio e il Mar Tirreno.

La panoramica sulla Calabria delle mie vacanze finisce qui, tacendo ma solo per brevità della bella Scilla, delle addomesticate Cascate di San Nicola, del Parco Archeologico di Locri, del lungomare di Roccella. Chiudo con la soddisfazione di aver centrato l’obiettivo di coniugare mare e cultura senza dover quasi mai subire un eccessivo impatto turistico e di essermi fatta finalmente un’idea del versante ionico di una regione di cui conoscevo quasi esclusivamente il lato tirrenico.

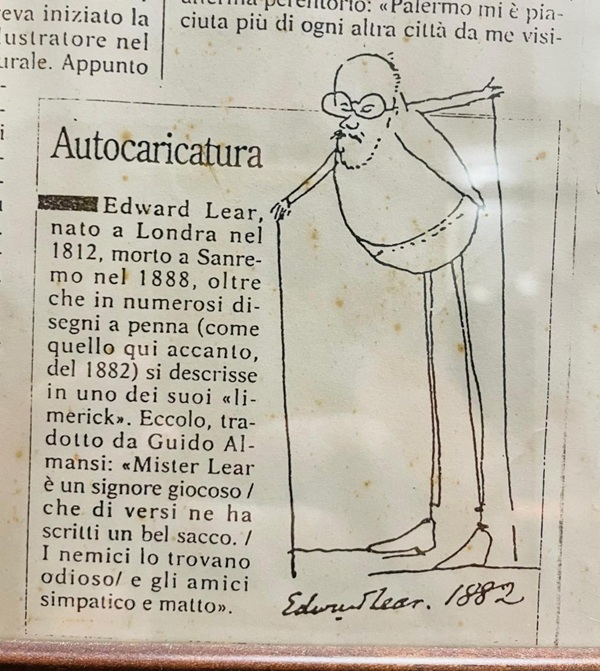

Ma più che rammaricarmi dei posti dove non sono riuscita ad andata (il Musaba, le Serre, il Cammino Basiliano, l’Aspromonte, i tanti piccoli e grandi parchi archeologici che testimoniano la Magna Grecia che fu e che tanto ha lasciato) mi proietto in un proposito di lettura, il “Diario di un viaggio a piedi” di Edward Lear. Recentemente ristampato da Rubbettino (editore in Soveria Mannelli, CZ), è la testimonianza di un viaggio che il versatile scrittore e illustratore inglese fece nella metà dell’800 nella provincia di Reggio Calabria.

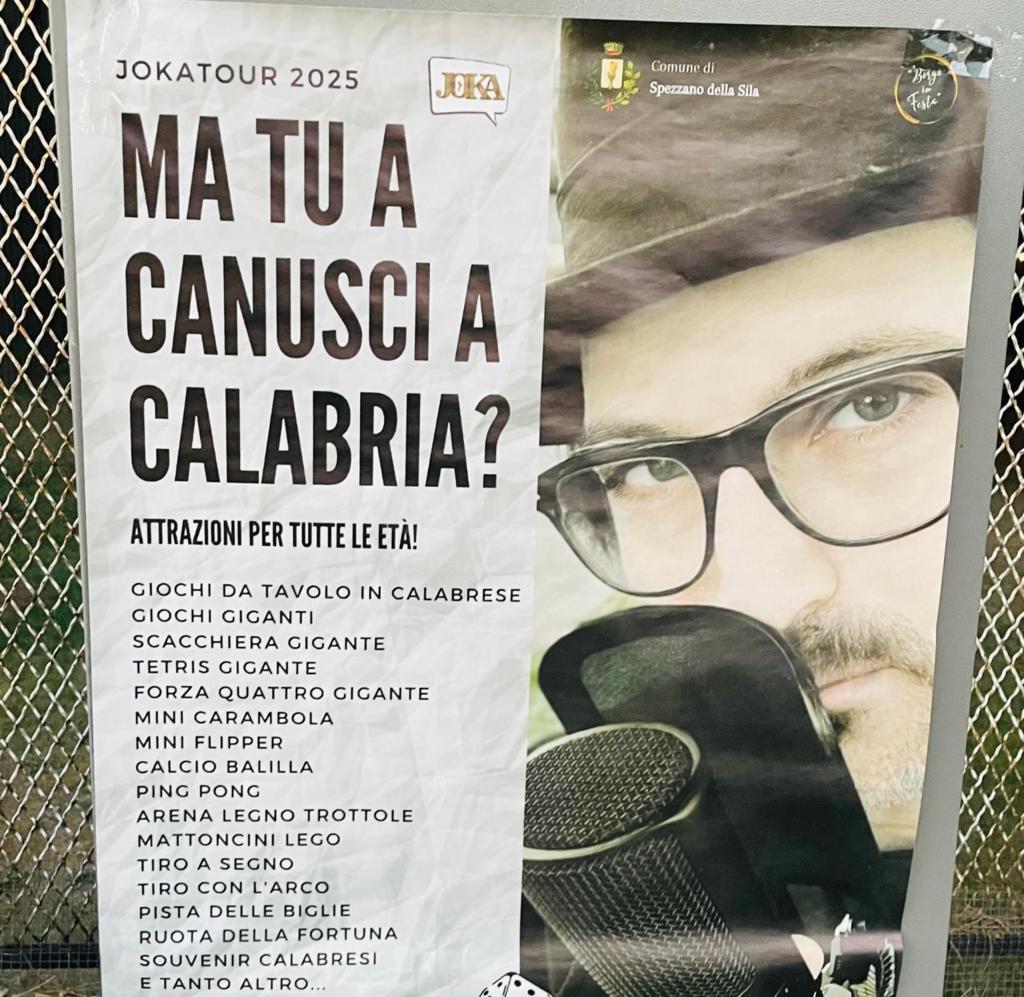

Anche lui forse si era chiesto “Ma tu a canusci a Calabria?”

Tina Pane

Tina Pane