Una mostra dedicata a uno dei protagonisti della storia politica del Novecento: è "I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer", al Mattatoio di Roma dal 15 dicembre fino all'11 febbraio: è stata ideata, organizzata e realizzata dalla associazione omonima, che ha come scopo "la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della sinistra italiana". Il progetto è finanziato dalla Struttura di Missione Anniversari nazionali ed Eventi sportivi nazionali e internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è promosso dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dalla Azienda Speciale Palaexpo, che la ospita negli spazi dei Padiglioni del Mattatoio di Roma. L'esibizione è curata da Alessandro d’Onofrio, Alexander Höbel e Gregorio Sorgonà.

*********************

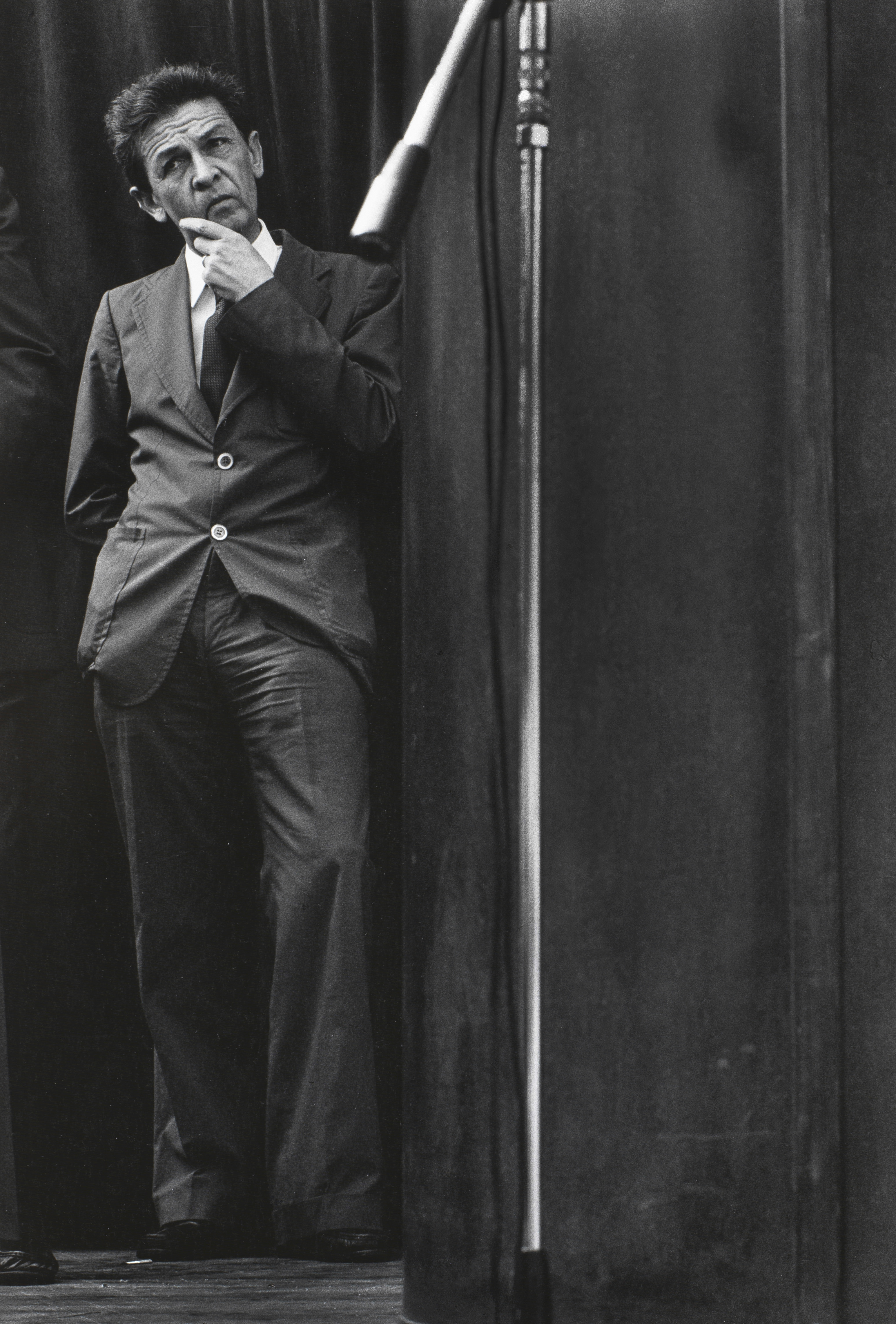

La foto che ti accoglie al cancello del Mattatoio è davvero bellissima. Un Berlinguer maturo (metà anni Settanta direi), con i suoi vestiti un po’ stazzonati, la mano sinistra appoggiata al volto e la testa reclinata da una parte, lo sguardo attento e l’espressione di chi osserva e riflette. Non è la foto di un leader tradizionale. Eppure Berlinguer un leader lo è stato, a modo suo e la mostra ce ne restituisce – come dice il titolo – i luoghi e le parole.

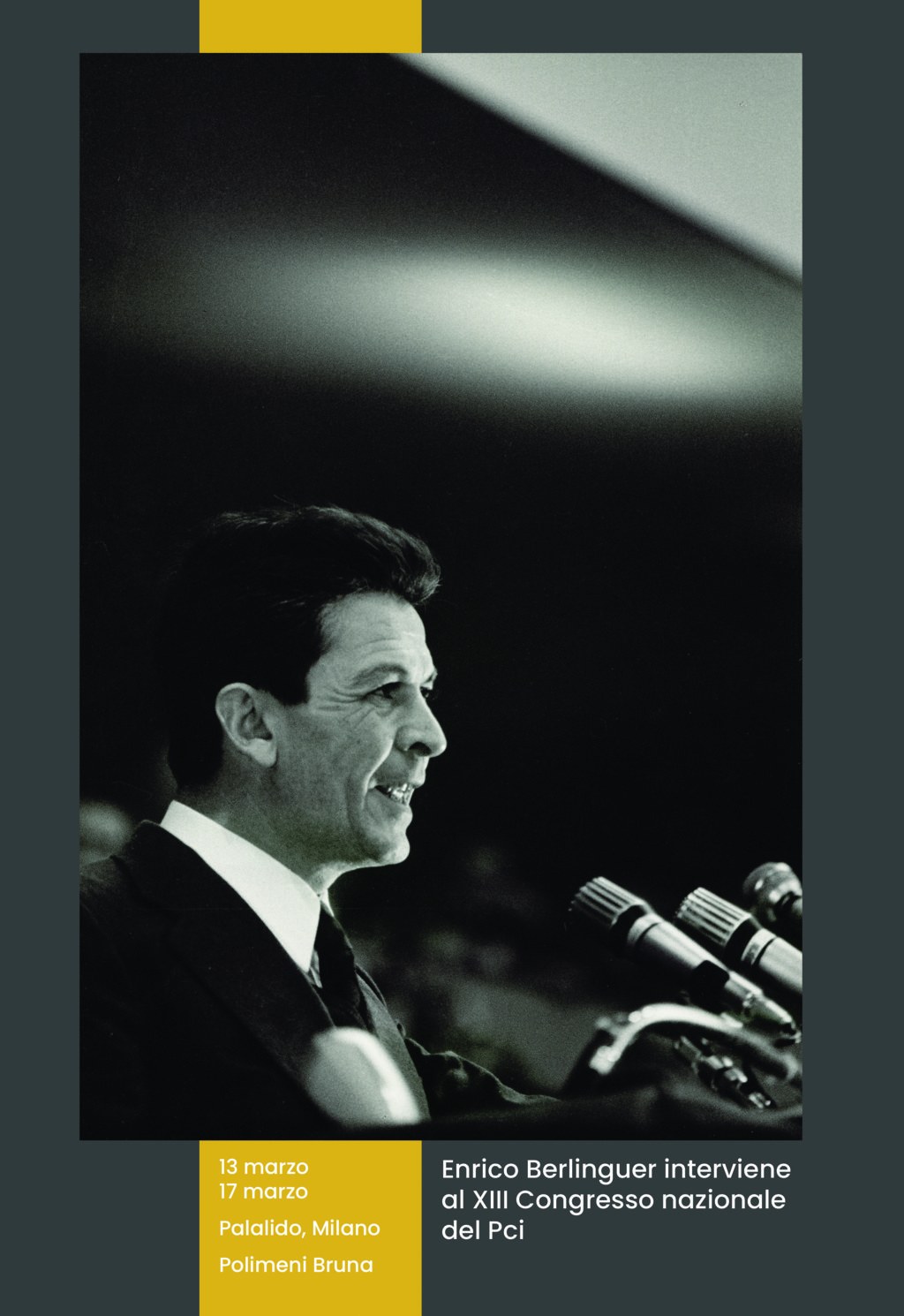

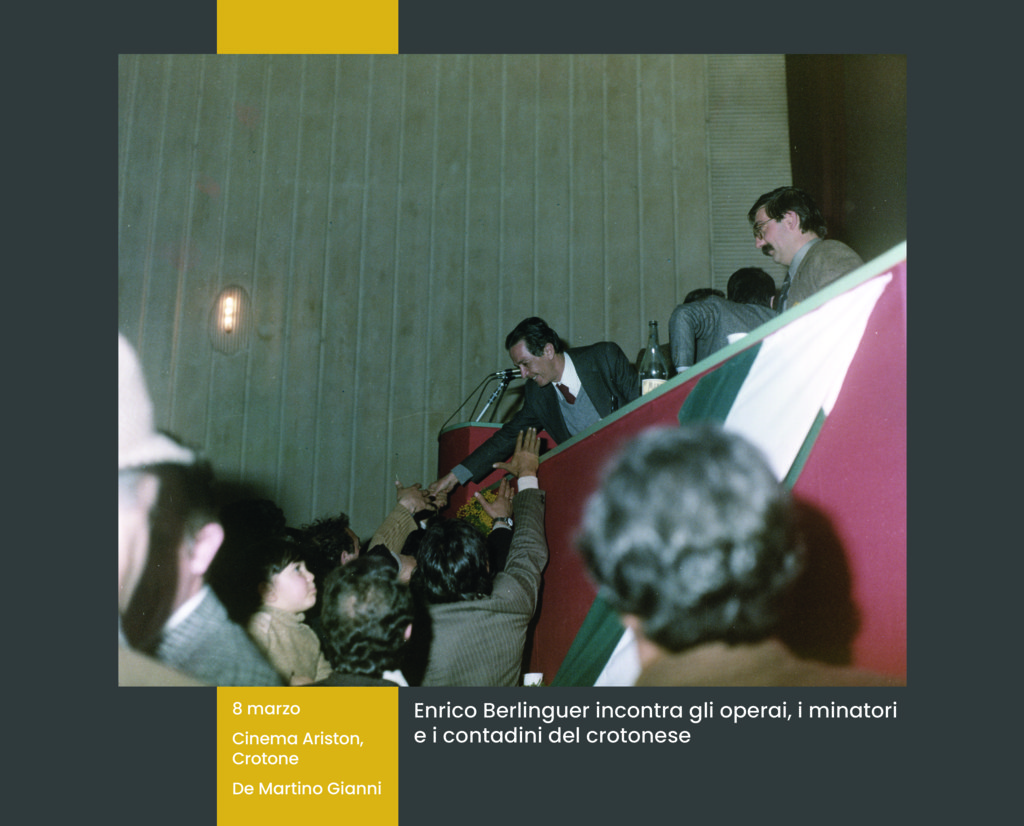

Molto efficace l’allestimento al Mattatoio di Roma, belle le foto, di grande interesse i documenti filmati (messi a disposizione su postazioni e computer dove rivedere vecchie edizioni di “Tribuna politica”, discorsi celebri, perfino una striscia animata di Sergio Staino dedicata ai funerali e piena di amarissima autoironia). E interessanti infine i moltissimi documenti originali, gli appunti, gli scritti ai quali Berlinguer lavorava con la sua calligrafia minuta. Ci sono cinque o sei fogli che sono lo schizzo iniziale di una relazione ad un congresso nazionale del Pci: quello che sarebbe diventato un intervento lungo quasi due ore su queste pagine appare come uno schema a rete larghissima, solo un tema, una preoccupazione (l’emergenza occupazione, le retribuzioni…) messo lì per scandire quello che nella relazione non poteva mancare e che anzi ne avrebbe fatto l’impalcatura.

Così come affascinanti sono gli appunti del convegno dell’Eliseo, quel convegno degli intellettuali che fu segnato da un intervento del segretario che aveva al centro la parola “austerità”. Era un tema nuovo, certo se ne era parlato ma in quella sede, in una Italia in bilico tra i tormenti del Settantasette e l’arrivo dei nuovi sentimenti legati al consumo di massa e alla riscoperta dell’individuo – che finirono per dominare gli anni Ottanta - quelle parole esplosero: “Occorre dare un senso e uno scopo a quella politica di austerità che è una scelta obbligata e duratura, e che, al tempo stesso, è una condizione di salvezza per i popoli dell’occidente, io ritengo, in linea generale, ma, in modo particolare, per il popolo italiano”.

L’austerità non era una necessità che nasceva dalla dura crisi dell’inizio del decennio ma una opportunità, anzi una salvezza. Per quelle parole Berlinguer si prese accuse e derisioni, qualcuno lo paragonò agli “zoccolanti”, ai frati dediti alla povertà. Qui – ad esempio - c’è uno degli scontri cardine tra quello che si intende per modernità e per progresso. La mostra ce lo fa intravvedere, ma sciogliere quel nesso è un lavoro ancora tutto da fare.

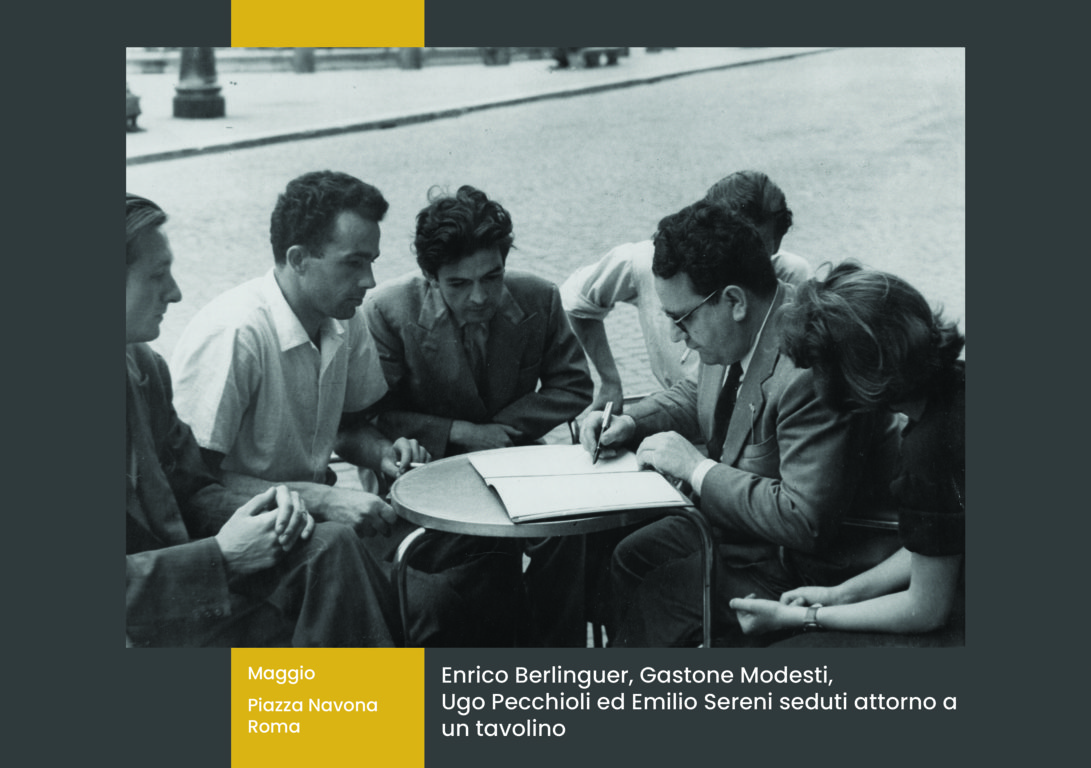

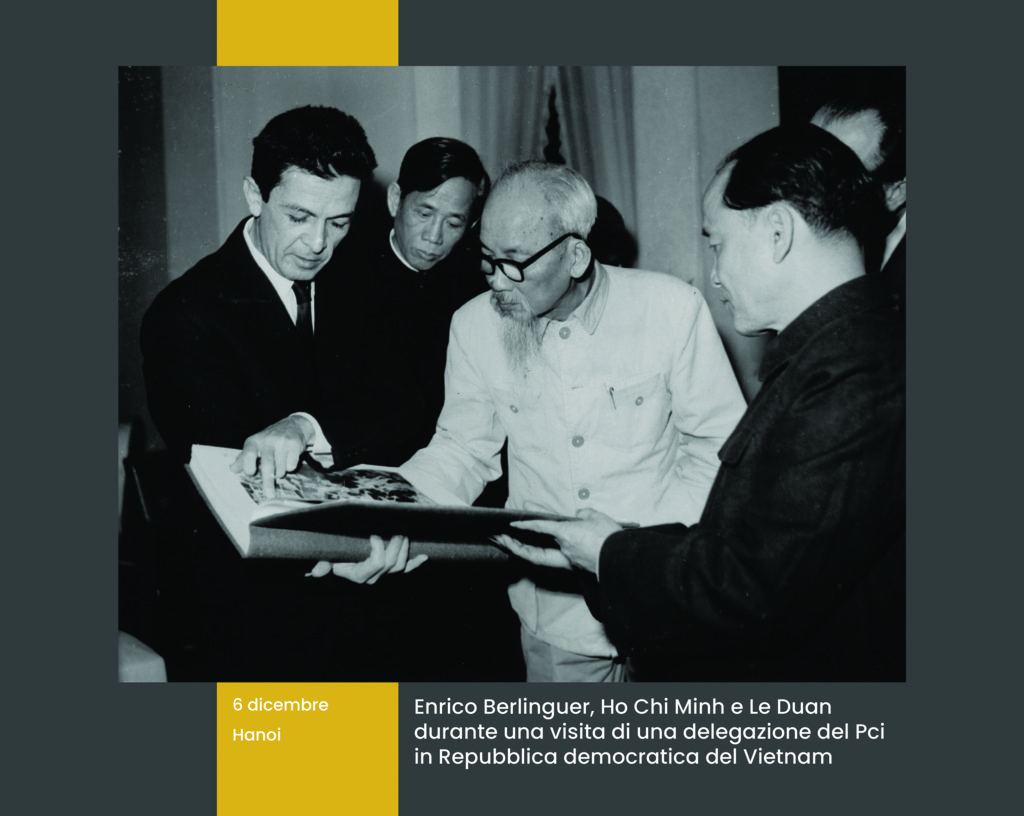

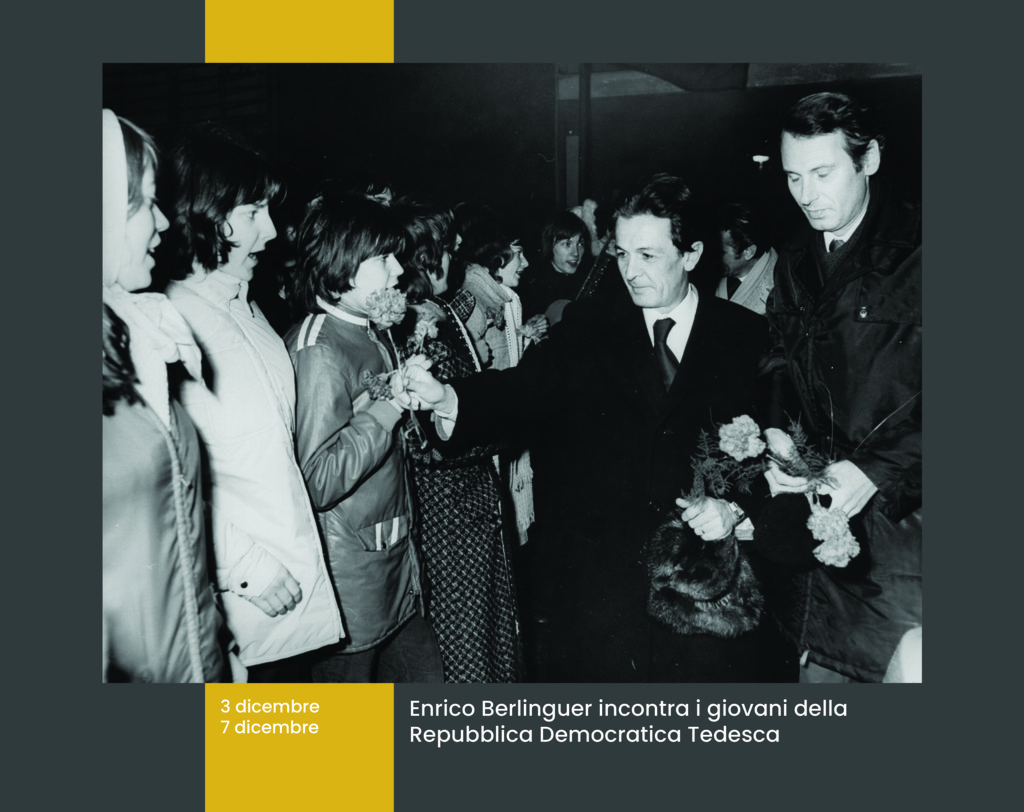

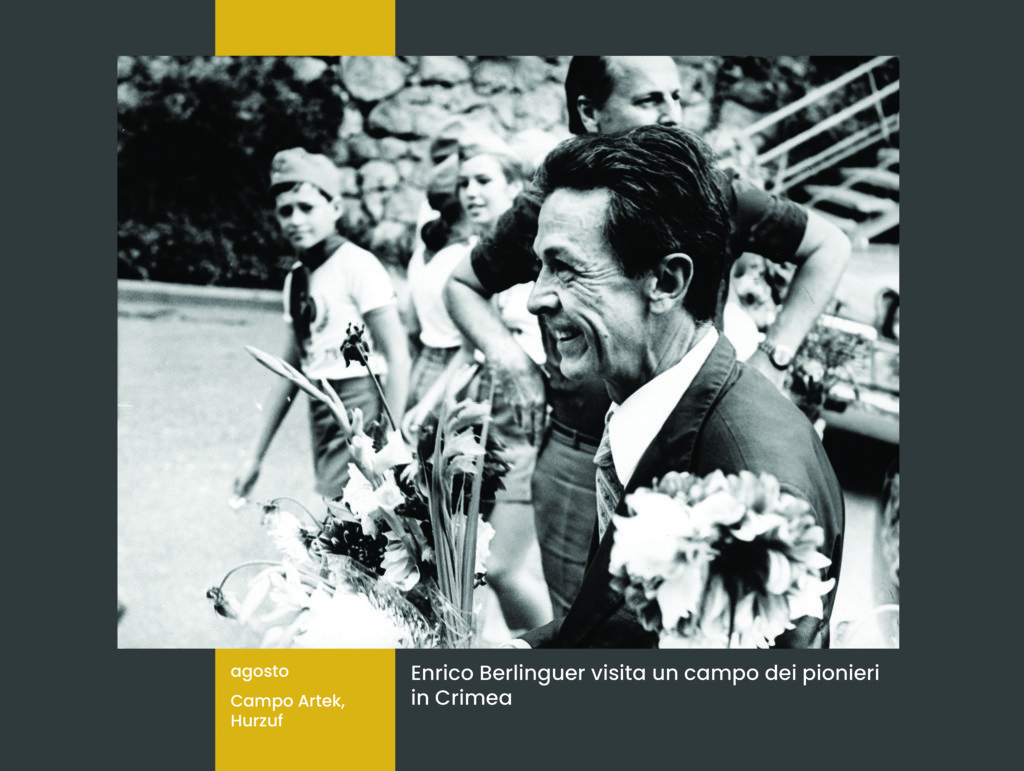

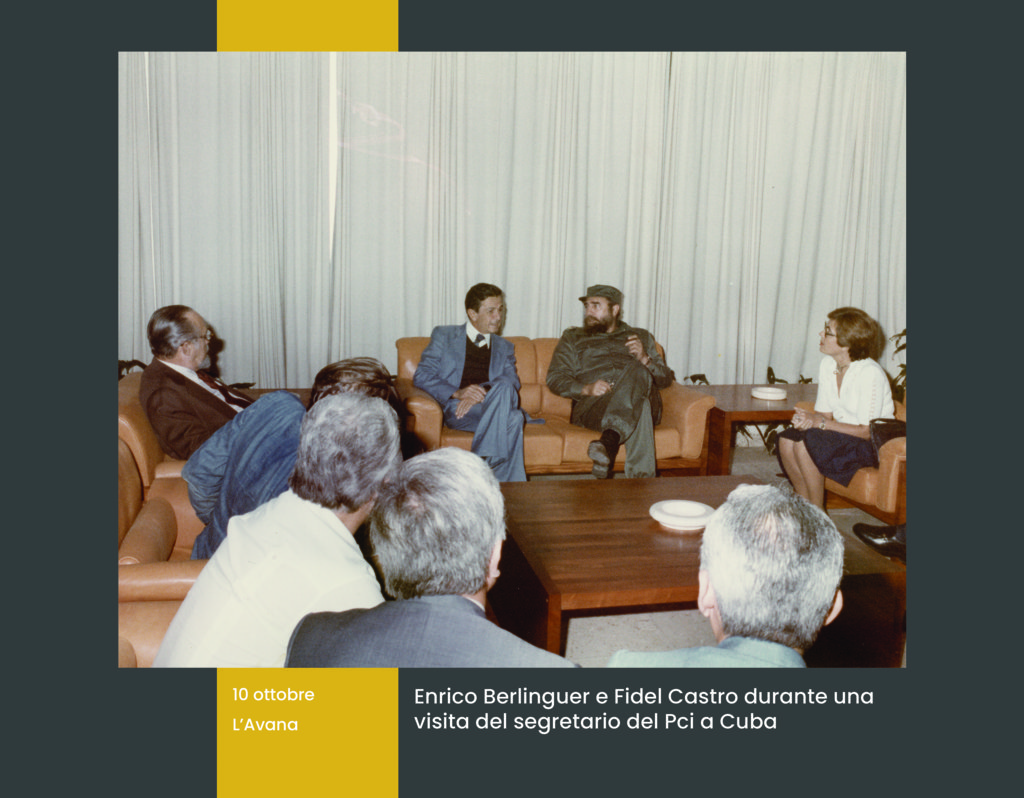

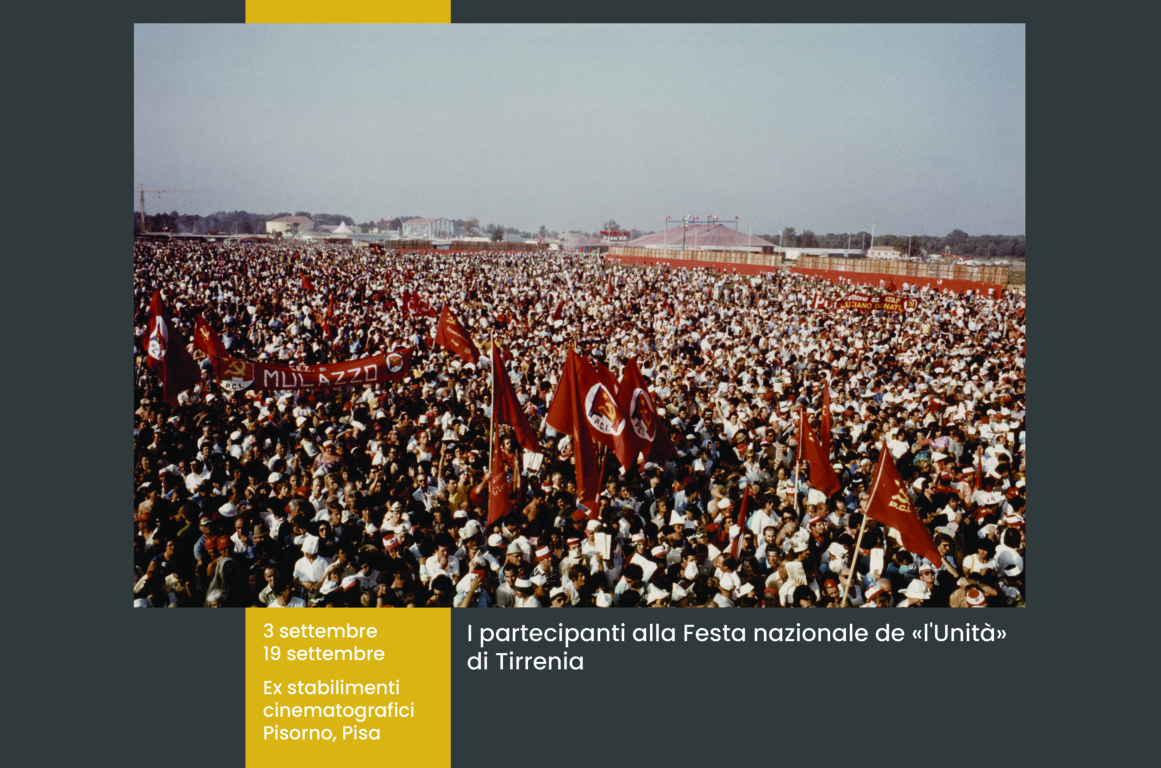

Così le questioni internazionali (i rapporti con Mosca, gli incontri coi leader del mondo) appaiono nelle immagini e nei documenti. Proprio in questi giorni il Corriere, per la penna di Massimo Franco, ha pubblicato gli originali dell’intervista di Giampaolo Pansa a Berlinguer del 1976. È una intervista importantissima, fatta alla vigilia del voto che avrebbe portato al grande successo elettorale del Pci (ma non al “sorpasso” di cui si era tanto parlato) sul giornale che era sinonimo di borghesia italiana. Quell’intervista ha una storia complicata e possiamo usarla come cartina di tornasole per comprendere Berlinguer e quella fase storica. Pansa fa una valanga di domande e ricorda come Tonino Tatò lo guardasse male quando metteva i piedi in un campo sgradito. Il cuore politico era legato all’idea che il governo di larga unità che poteva nascere dopo il voto sarebbe stato più forte quanto più forte fosse stato il Pci. Ma sull’altro crinale Pansa introduce molte domande di politica internazionale. Paragona Berlinguer a Dubcek e gli chiede se non teme di fare la stessa fine dell’ideatore del “socialismo dal volto umano”. Si sente rispondere che l’Italia non è nel patto di Varsavia. Pansa incalza, Berlinguer risponde: “Non esiste un solo atto che riveli l’intenzione dell’Urss di andare al di là delle frontiere fissate da Yalta”.

Lei dunque – aggiunge il giornalista – si sente più tranquillo proprio perché sta nell’area occidentale. “Io sento – risponde il segretario comunista – che, non appartenendo l’Italia al Patto di Varsavia, da questo punto di vista c’è l’assoluta certezza che possiamo procedere lungo la via italiana al socialismo senza alcun condizionamento. E Pansa di rincalzo: “Insomma il Patto Atlantico può essere anche un utile scudo per costruire il socialismo nella libertà”. Berlinguer di rimando: “Io voglio che l’Italia non esca dal Patto Atlantico 'anche' per questo e non solo perché la nostra uscita sconvolgerebbe l’equilibrio internazionale. Mi sento più sicuro stando di qua, ma vedo che anche qua ci sono seri tentativi di limitare la nostra autonomia”.

L’intervista fu mandata anche all’Unità perché la pubblicasse in contemporanea. Ma nella versione che uscì sull’Unità questa domanda, la stessa parola “scudo”, non c’erano. Pansa meravigliato racconta di aver telefonato a Pavolini chiedendogli se era stato lui a tagliare quella frase. Pavolini di rimando gli disse che non l’avrebbe mai tagliata. Ecco: le cose che si potevano dire sul Corriere non andavano dette sull’Unità.

Questa vicenda ebbe poi una lunga appendice. Nel 2000 in un articolo sull’Unità firmato da Gabriella Mecucci venivano riprese delle ricerche storiche firmate da Pons e da Gualtieri (che ieri ha inaugurato la mostra nella sua veste di sindaco, ma che allora era uno studioso impegnato in politica) in cui si sosteneva che quella “rottura” di Berlinguer dall’Urss era stata concordata con Mosca, addirittura “benedetta”. Pansa ci rimase male e ritenne che non fosse vero. Io - facendo ricerche in quegli stessi archivi del Gramsci - mi ero imbattuto in una nota riservata alla segreteria del Pci di un incontro avuto con Nicolae Ceausescu il quale aveva “avvisato” gli italiani del fastidio suscitato a Mosca dall’intervista e dei moniti fatti giungere dal Pcus ai partiti fratelli… Insomma, il campo degli studi è davvero ancora molto aperto.

Resta dopo aver visto la mostra una sensazione di fondo. Quaranta anni dopo la sua morte Berlinguer si riaffaccia come un leader davvero centrale, probabilmente il più rilevante del secondo Novecento, accanto a Moro la cui figura è però “colorata” dalla tragedia della sua uccisione. Il rischio della nostalgia è elevatissimo. È un pregio o un difetto della sua figura? È il portato dell’assenza di una leadership a sinistra che sia insieme così vicina ai sentimenti collettivi e così pienamente politica da apparire insieme un “amico” e una “guida”? E quanto conta in questa nostalgia la sua capacità di incarnare un leader molto lontano dagli altri? Berlinguer non somiglia a Togliatti (così intelligente e così solidamente impermeabile al dubbio) ed è sideralmente distante da personalità a lui contemporanee come Craxi, tutte spostate sull’idea di un capo carismatico brillante e “egocentrico”.

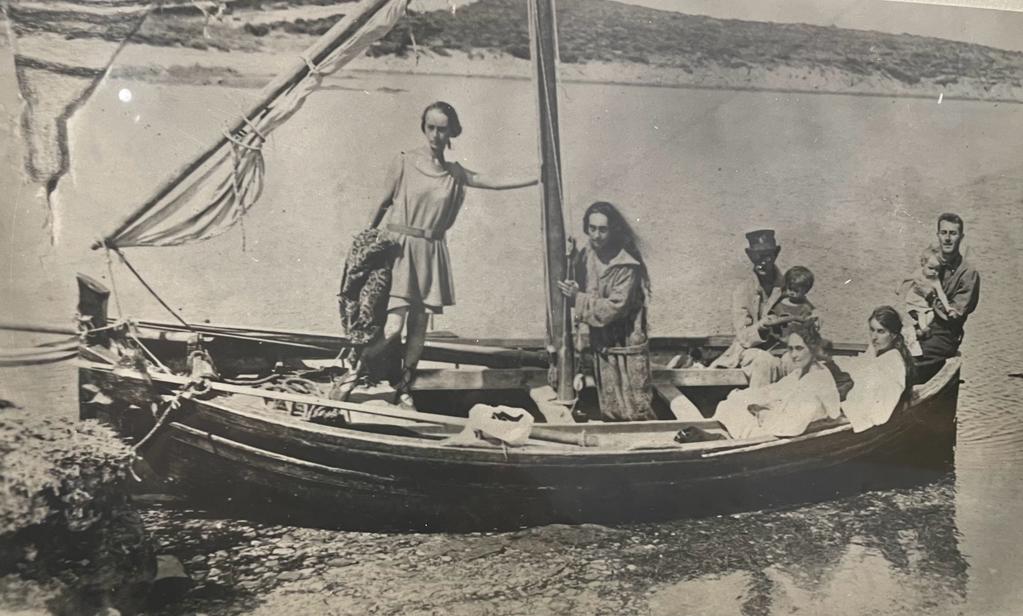

Le risposte le lasciamo a quanti vedranno questa mostra. Ci portiamo dietro – infine – una immagine un po’ stramba evocata da alcune foto, rare, forse mai viste. La sua biografia si apre con un ritratto di famiglia con il piccolo Enrico su una barca tra le braccia del nonno. Questa barca tornerà (e rappresenta bene il solido legame tra Berlinguer e la sua terra, i luoghi amatissimi come Stintino e il suo mare) in altre immagini che lo vedono ragazzo con una gran testa di capelli scompigliati.

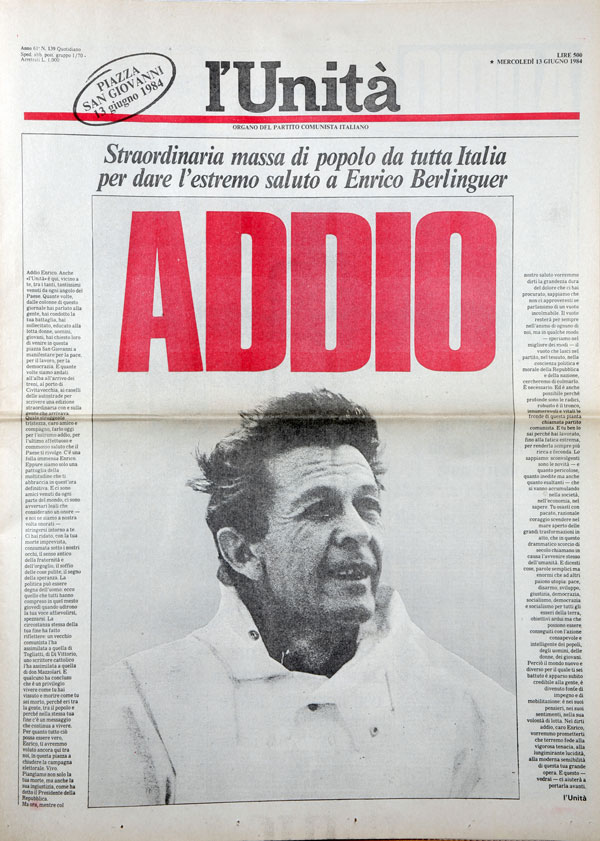

C’era qualcosa in quelle foto che, mentre visitavo la mostra, mi ronzava in testa. Poi l’ho capita davanti alla prima pagina dell’Unità con il grande titolo rosso: “Addio”. Nell'immagine – dopo i giorni del calvario che avevano preceduto la morte e infine i funerali – che accompagnava il titolo Berlinguer era di nuovo in barca, con una cerata bianca di quelle che si indossano quando il mare è agitato. Gilberto Stacchi – per anni grafico all’Unità – mi ha raccontato che la foto era così bella da aver convinto il giornale a sceglierla tra le tante possibili. Ma che la cerata bianca sembrava una macchia senza alcuna forma. Così, per non rinunciare a quell’immagine, si era messo con la matita a creare delle ombreggiature che non la facessero “sparare”.

Ecco, l’immagine finale è che su quella barca, insieme ad Enrico, ci siamo un po’ tutti noi. Che il mare è mosso e non sappiamo se la cerata riuscirà a tenerci al sicuro.

di Roberto Roscani

di Roberto Roscani