QUELLO CHE POSSIAMO SAPERE

Nel Futuro si specchia

l'inganno umano

Una recensione di

ANDREA ALOI

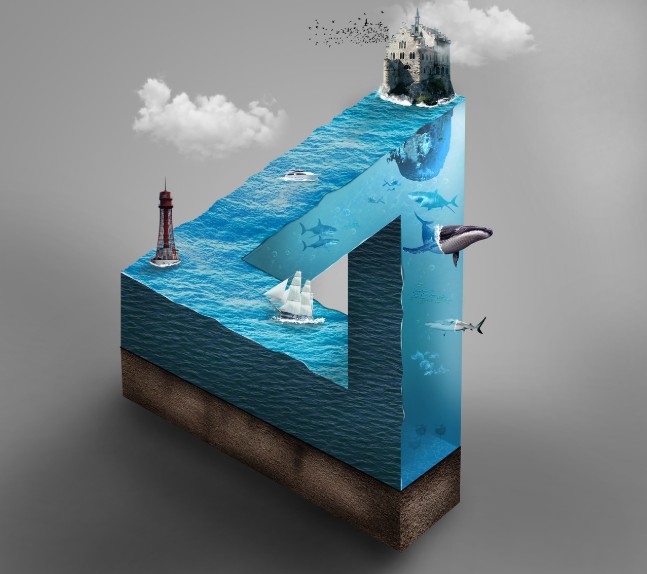

“Là dove c'era l'erba ora c’è una città”, cantava Celentano nel “Ragazzo della via Gluck”, anno 1966. Secolo ventiduesimo, anno 2119, là dove imperava il verde smeraldino del Gloucestershire ora c’è un isolotto con nascosta una pergamena inestimabile e tutto attorno acqua. Dopo l’Inondazione del 2042, catastrofico seguito del Grande Disastro, una barbara guerra mondiale che ha più che dimezzato i terrestri da 9 a 4 miliardi, l’Inghilterra e l’Europa sono un arcipelago e i trasporti di persone e cose sono ardui, senza contare gli attacchi dei pirati su canoe elettriche.

Glasgow, New York e Lagos non esistono più, milioni e milioni di esseri umani si sono spostati a nord, verso l’Europa, negli ex Stati Uniti continua un conflitto tra bande armate, la Germania è stata incorporata dalla Russia, la Nigeria possiede la rete informatica più funzionante. “Sul pianeta c’è posto per un’immensa quantità di rovina”, scrive Ian McEwan, una delle voci più potenti della letteratura anglosassone, in “Quello che possiamo sapere”, superba favola distopica venata di thriller e lucidamente straniante.

Il motore narrativo si accende in un futuro prossimo, il XXII secolo, per catalogare l’immensa vanitas e l’incoscienza dei nostri giorni, rappresentate nel libro - egregia la traduzione di Susanna Basso - da un esemplare prezioso della upper class letteraria britannica, il sommo tronfio adorato poeta Francis Blundy e dalla sua cerchia di amori, amici e nemici.

Quello che possiamo sapere

di Ian McEwan

traduzione di Susanna Basso

Einaudi edizioni

21 euro

Il domani legge l’epoca in cui viviamo e l’Autore sa ovviamente più cose di noi, grazie a questo fulminante regard éloigné, uno sguardo lontano verso un tempo in cui il mondo stava per stravolgersi e troppi facevano finta di niente. Distante relativamente, dopo appena un secolo il materiale di indagine, nonostante la catastrofe, è tanto e attizza la vena indagatoria di Thomas Metcalfe, docente e studioso di letteratura del periodo 1960-2030, affiancato dalla sua amica (e qualcosa di più) Rose, sul misterioso destino di un famoso, ormai mitico, componimento sparito di Blundy. Un’araba fenice. Scovarlo darebbe a qualsiasi carriera accademica una svolta principesca.

Narrano le cronache del 2014 che nell’ottobre di quell’anno si era tenuto nel meraviglioso Casale di campagna del poeta un sublime banchetto degno dello storico Immortal Convivio con Wordsworth e Keats del 1817. Nel corso del quale Blundy, dopo averlo vergato a mano su pergamena, aveva declamato il poemetto “Una corona per Vivien”, dedicato alla moglie in occasione del suo compleanno.

“Un componimento a corona” spiega McEwan “era un’impresa formidabile. Il suo consisteva di quindici sonetti. L’ultimo verso di ciascuno deve essere il primo del successivo. Il quindicesimo sonetto, la ‘corona’ appunto doveva ripetere i primi versi dei precedenti quattordici e avere un senso compiuto”. Il raro virtuosismo in virtù della sua non-esistenza era diventato “un ricettacolo di sogni, di tormentose nostalgie, di vana collera retrospettiva, e l’oggetto di una sconclusionata venerazione”. Complici i social, ci mancherebbe, giunti a immaginare un complotto del Dark Oil (una sorta di mafia petrolifera occulta) contro l’ecologista “Corona per Vivien”.

È quel poemetto, pare dedicato alla Natura come scenario dell’amore tra Francis e Vivien, il prelibato tesoro celato dall’isolotto del Gloucerstershire nei pressi del Casale di Blundy, ormai un rudere, svettante tra paludi e laghi. Una lettera di Vivien conservata alla biblioteca Bodleiana di Oxford e alcune cifre che sembrano un numero telefonico mentre sono un messaggio a chiave, hanno messo Thomas e Rose sulla strada giusta.

Cosa aveva cantato Blundy? Forse un acuto tormento per il climate change? In realtà al maturo eroe delle patrie lettere della Natura importava il giusto, anzi riteneva qualsiasi allarme un’idiozia. Perfettamente in linea con un periodo (ricordiamolo: il nostro odierno) capace di “invenzioni geniali e testarda bramosia. Che musica, che arte di cattivo gusto, che innovazioni rivoluzionarie, che senso dell’’umorismo: affrontare voli di duemila miglia per una settimana di vacanza; costruire edifici che sfioravano la base delle nuvole; spianare antiche foreste per ricavarne carta con cui pulirsi il sedere”.

McEwan aggiunge poco alla volta caustiche pennellate su quegli umani (sempre noi) che “si erano limitati a osservare sbalorditi lo scorrere dei decenni e il precipitoso crescendo del Grande Disastro”. Proliferavano gli armamenti, circolava indisturbato il “concetto fatale di conflitto nucleare tattico”. Poi tre guerre sino-americane nel Pacifico, un missile russo lanciato per sbaglio - chissà - e che esplode in pieno oceano Atlantico con terribili tsunami a est e ovest.

Come ci arrivasse dal futuro, la magistrale lettera-apologo somministra in crescendo particolari del nuovo mondo. Nel XXII secolo il caffè si fa con le ghiande, si ricavano proteine commestibili dalle colture di batteri al suolo, qua e là ci sono gli ultimi avanzi di prati. Metcalfe cede alla nostalgia - a differenza dei suoi studenti, beati in un egocentrismo indifferente al passato -, pensa all’arcipelago nelle Cévennes “con scoscesi massicci boschivi che svettano da isole silenziose, paese a suo modo bello a patto di non sapere cosa è stato un tempo”.

“Quello che possiamo sapere” è pure e gloriosamente una scorticante commedia, con personaggi limati alla perfezione e double face, a partire da Vivien e Francis, impegnati a recitare la parte della coppia felice e immersi in un ménage patriarcale in cui la donna ha rinunciato alla carriera accademica per votarsi al Vate in un ”servaggio di stampo medioevale”. Metcalfe, segugio d’archivio, trova l’intervista di un’amica della coppia: “Se provavi a offrire aiuto Vivien lo rifiutava allegramente. Francis non si muoveva dalla poltrona, non faceva mai niente. Non credo che lo abbia mai attraversato il pensiero che la casa, la preparazione dei pasti o addirittura le condizioni della sua biancheria intima lo riguardassero minimamente. Dopotutto, lui era un genio”.

Le apparenze ingannano anche con Harry Kitchener, editor di Francis e marito di sua sorella Jane, con gli sposini Chris e Harriet, con Mary Sheldrake, scrittrice amatissima da un esercito di lettori e profetessa del banale presto dimenticata. Tradimenti e ipocrisie covano ovunque tra i benestanti del giro Blundy, Vivien e Jane, la sorella di Francis, possono essere serenamente amiche solo “nei confini sicuri del non detto”.

McEwan, in elegante slalom tra i poeti (autentici), da Seamus Heaney a Eliot, da Tennyson a Wallace Stevens, e le vite agre di coppia, insiste sulla memoria e gli archivi del sapere moderni, su un’epoca dove tutto è insieme illuminato e inconoscibile e l’animo umano si replica lungo i binari del disagio, dell’egotismo, dei miraggi di un altrove. Di un successo, magari. Già, e la pergamena col poemetto? Per Thomas Metcalfe rinvenirla sarebbe l’exploit della vita, parte in spedizione con Rose ed è un’avventura vera.

Nella seconda parte di “Quello che possiamo sapere” è di Vivien la voce narrante, i suoi diari (spuntati dove e come? Spoilering vietato) sfoderano artigli e confessano i segreti di una vita, compresi gli ultimi sprazzi di matrimonio col precedente compagno Percy, fabbricante di ricercati violini. In cima a una piramide di pietre preziose (“Cortesie per gli ospiti”, “Espiazione”, “Chesil Beach” etc) il settantasettenne Mc Ewan incastona con “Quello che possiamo sapere” - pubblica Einaudi, pagg. 370. euro 21 - un conturbante gioiello di rifrangenze e svelamenti che incanta.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI FOGLIEVIAGGI

© Tutti i diritti riservati