Leggi anche: LINUS FEST di MASSIMO CECCONI

Nell’arredo mentale di un giovanotto urbano nordico pedemontano dei ruggenti-benedetti-maledetti Sessanta/Settanta, “linus” occupava un bel posto nel salotto buono, insieme all’Espresso formato lenzuolo, illeggibile all’aperto già con vento grado 2 della scala Beaufort. E insieme a tutto quel bendidio di rock che pioveva nelle orecchie e viveva incarnato in quel tempo e lo evidenziava (proprio nel senso dei pennarelli color giallo acceso, vedasi “Street Fighting Man” somministrata da Jagger), ai sabati di corteo, ai semi-bivacchi nei cinema d’essai e qui meglio tacersi altrimenti si fa notte, all’idea di viaggio in mandria, ai sodali più furbi che ti portavano da Londra la rivista underground “IT-International Times”, a Maurice Bejart che scardinava la danza col suo Ballet du XXe siècle. Anni così. Non c’era nulla che non cambiasse e non si mettesse a correre e non ci si immaginasse di poter cambiare.

Nel caso in oggetto, il mio, per via di amicizie sulla linea Milano-Torino che comprendevano Franco Serra, fratello di Fulvia, art director, genius loci e, dopo il fondatore Giovanni Gandini e l’insonne, tellurico Oreste Del Buono, direttrice della “rivista di fumetti e d’altro”, “linus” era un amico di famiglia speciale e immancabile e accumulabile in pila colorata, una scoperta rinnovata a ogni numero, il succo buono di una capitale morale (senza virgolette, lo è ancora) che aveva tirato su il Pirellone e la Torre Velasca senza bisogno di tanti nastri inaugurali e trombettieri al seguito. Milano come una Torino perfino più sagace, insonne e dedita a lavori intellettuali-sociali sempre in corso. Un’ecosfera irripetibile. E “linus”, unitamente all’editrice Milano Libri, era un succo delizioso di milanesità: fare e poi dire, precorrere, scoprire. Design e architettura, da Ignazio Gardella a Vico Magistretti, da Achille Castiglioni a Gae Aulenti a Enzo Mari, i primi passi di Giorgio Armani e la faccia nascosta del boom con “La vita agra” di Luciano Bianciardi, il bar Jamaica, Nanni Balestrini, il quartiere di Brera, l’arte con Giò Pomodoro e mille altri, la fotografia in bilico tra giornalismo, emozione, politica (perché tutto, si diceva, era politica) con gli occhi aperti di Uliano Lucas e Mario Dondero.

E l’editoria. Il giornalone di via Solferino, così cruciale da aver solleticato appetiti piduisti, le riviste e che riviste, per tornare all’architettura e al design: “Casabella", “Domus”, “Abitare”. I grandi editori, Garzanti , Rizzoli, Mondadori. E i piccoli, incubatori di talenti, cacciatori di rivelazioni e novità assolute per il mercato italiano.

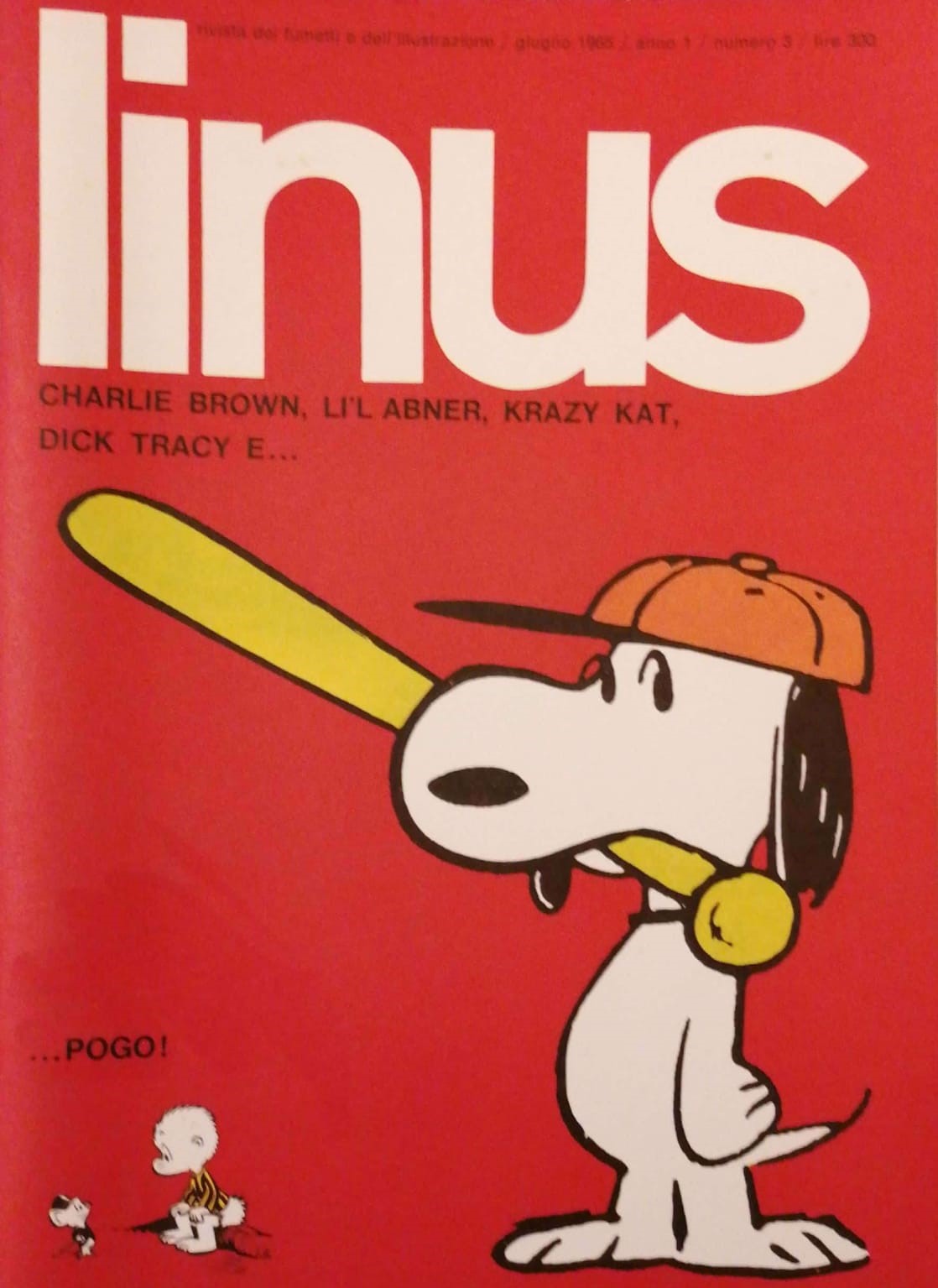

Già l’idea di una rivista con ogni crisma che si votava alla bande dessinée era un segnale forte all'insegna di “i tempi stanno cambiando, vale tutto purché sia robina buona”. “linus” importava dagli Stati Uniti, per intuito e opera di un intellettuale che lavorava di fino come Gandini, fior d’intellettuali-artisti con la matita, li sapeva conquistare e indi pubblicare sublimemente tradotti a miracol mostrare, senza trascurare il parco dei geni nostrani, vedi Crepax e Hugo Pratt. Così immaginate un adolescente, io me per esempio, ormai ex ginnasiale però da poco, che per la prima volta deliba il mondo Peanuts di Schulz dopo anni di Geppo, Tiramolla e pur ragguardevoli paperi disneyani, tra cui sublimi quelli disegnati da Carl Barks. Era la sensazione dolcissima che un altro fumetto era possibile, nel caso del Maestro di Minneapolis giusto un mondo intero di bambini che restano bambini in un microcosmo suburbano statunitense, tra staccionate, cuccia del cane (oh Snoopy!) e baseball, ma ragionano in modi sapienziali da antichi saggi o pertinenti come Socrate e parlano la stessa lingua asciutta e necessaria di Salinger.

E quel tratto semplice e mirabile che si fa segno potente di un carattere, senza spreco d’ombre, quei capelli fatti di implausibili spessi fili e adesso penso a Ripresa, il fratello più piccolo di Lucy e Linus Van Pelt, nato “tardi”, nel ’73, ventitré anni dopo Charlie Brown, ed eternamente tenero, in rincorsa dei grandi. A Pig-Pen, collettore di polvere e sudiciumi vari, a Piperita Patty, al pianista Schroeder. All’Albero Mangia Aquiloni (quelli di Charie Brown, obviously).

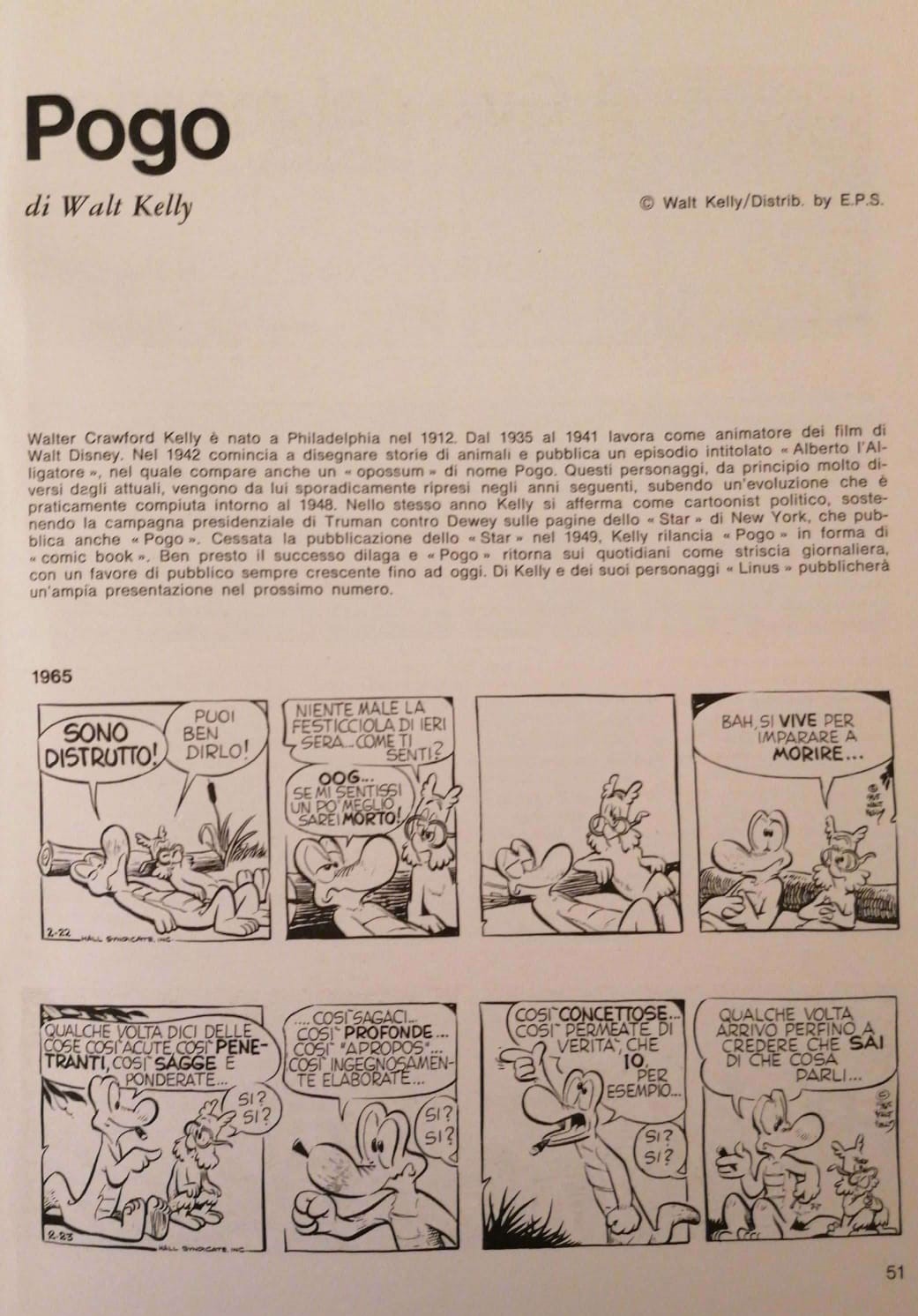

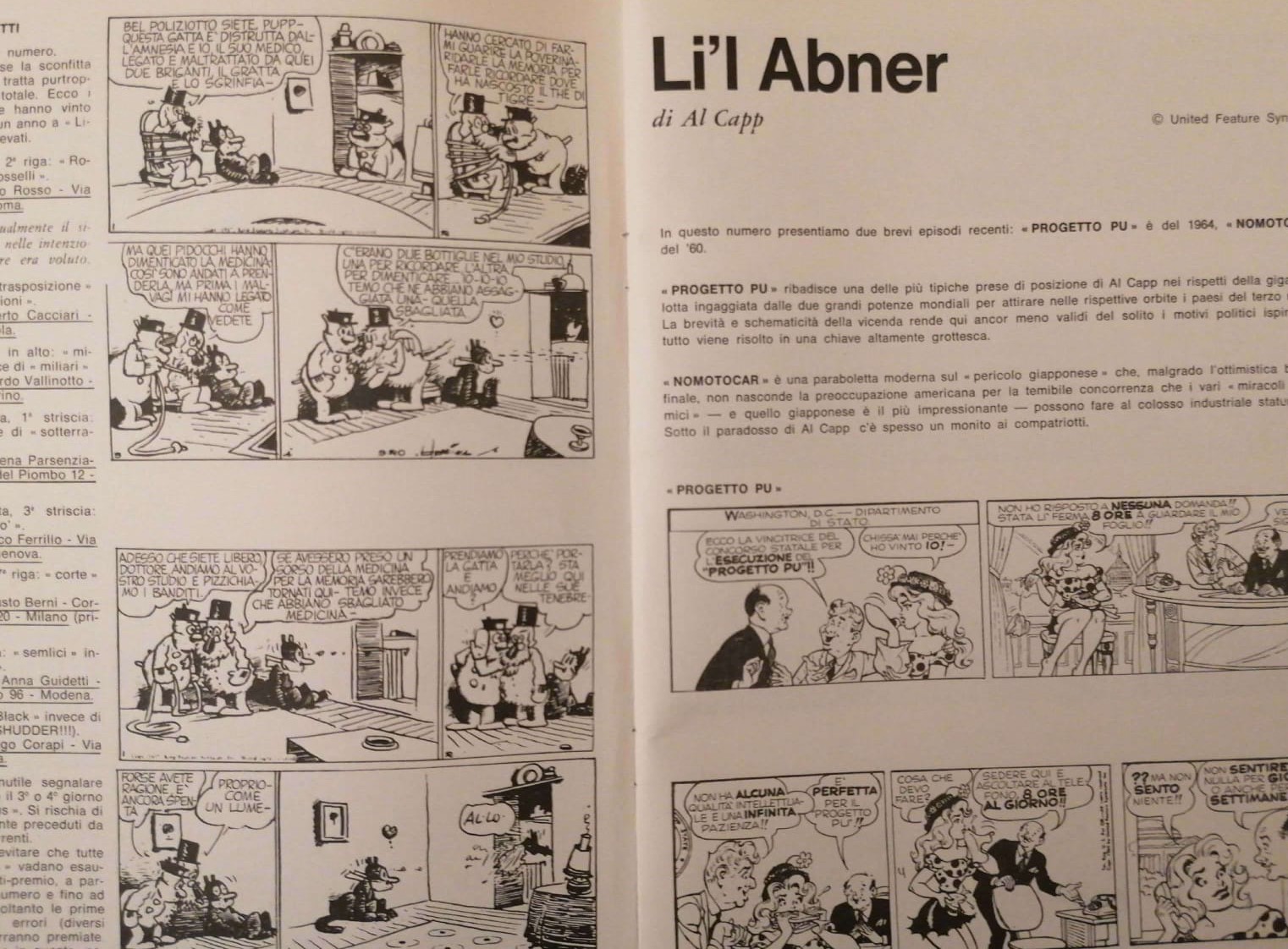

Insieme a Schulz, schiere di giovani lettori italiani davano il benvenuto ad Al Capp e al suo forzuto, trogloditico “L’il Abner”, ragazzetto emblema della sgangherata, irresistibile famiglia Yokum di Dogpatch, gente ai margini, tipo i paesani di “Un tranquillo weekend di paura” ma bonaccioni. E poi “Pogo” di Walt Kelly, un osso - per l’ex adolescente di cui sopra - talvolta duro da rodere appieno per i suoi sottintesi sociali e satirici, nonostante fosse terribilmente simpatico e disegnato in stile cartoon. La faccenda un po’ inquietava, l’eroe eponimo in fondo era solo un opossum in sembianze umane abitante la palude di Okefenokee in Georgia, ma mi teneva in scacco almeno in una storia su tre.

“linus” era un mensile snob? Intanto era un must have per il ceto studentile sinistrorso e fichetto, aveva saputo diventarlo, con quella testata in carattere Akzidenz Grotesk (nota bene: tutto vero) che spiccava e identificava la rivista e - attenzione - pure chi la comprava. E poi sì, c’era in “linus” un certo snobismo metropolitan-meneghino, ma pienamente giustificato. Della serie: noi cuciniamo questo, vuoi essere nostro complice? come? non capisci alcune situazioni o parole? metti mano al dizionario, il problema è tuo. Si cresce anche così. Forma di calviniana leggerezza, contenuti robusti

Grazie “linus”.

.

e

e