Il prossimo 20 maggio verrà presentato al Salone di Torino il nuovo libro del professore Alberto Grandi,

"Storia delle nostre paure alimentari", Aboca edizioni.

Ne anticipiamo uno stralcio per gentile concessione dell'autore.

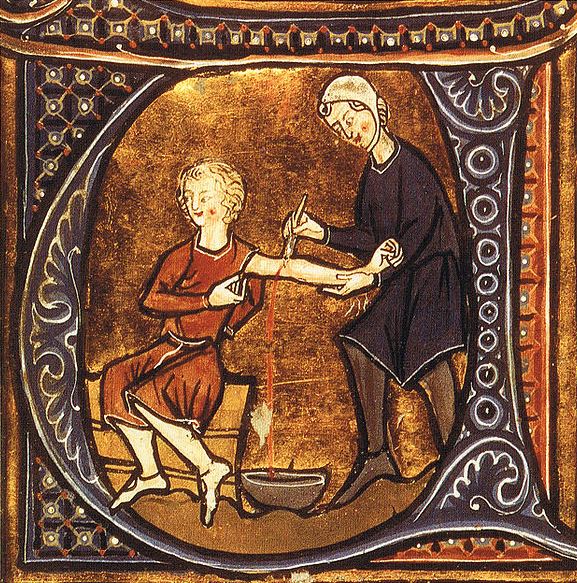

Medici, sacerdoti, cuochi, alchimisti e anche uomini di governo si sono da sempre impegnati nella ricerca del cibo perfetto, in grado di garantire la salute e, magari, l’immortalità. In fondo, era nella logica della medicina ippocratica e poi galenica ritenere che ogni malattia fosse causata da uno squilibrio tra i diversi umori. Di conseguenza, diventava teoricamente possibile mantenere l’equilibrio, e quindi la salute, per un tempo indefinito attraverso un’alimentazione e uno stile di vita corretti. Se ci si pensa bene, questa idea di fatto non ci ha mai abbandonati del tutto, ma dal nostro punto di vista diventa interessante indagare questa spasmodica ricerca del cibo che previene le malattie e, per contro, del cibo che invece le provoca e in quanto tale da evitare assolutamente.

Il problema però non è di facile o schematica soluzione, dal momento che la teoria galenica era in grado di riconoscere le differenze individuali, per cui un cibo che faceva male a un soggetto non necessariamente avrebbe fatto male anche a tutti gli altri. Come già accennato, il genere, l’età, la professione, la corporatura erano tutti elementi che dovevano essere considerati al fine di raggiungere e mantenere il perfetto equilibrio tra gli umori. Non solo, ma alla fin fine la medicina galenica era anche profondamente classista: ciò che faceva bene al ricco non necessariamente lo avrebbe fatto anche al povero e viceversa. Anzi, si può tranquillamente affermare che le differenze sociali fossero le più rilevanti nel definire la corretta alimentazione. Ce lo ha spiegato perfettamente Giulio Cesare Croce nel suo celebre “Bertoldo e Bertoldino”, pubblicato la prima volta a Bologna nel 1620. In questa fondamentale opera della letteratura popolare, vi sono moltissimi riferimenti alle differenti preferenze alimentari tra nobili e contadini. Ma non era solo una questione di gusto, era piuttosto un problema di intolleranze alimentari, come le chiameremmo oggi. “Chi è uso alle rape non vada ai pasticci” ci ammonisce il saggio Bertoldo; come a dire che ciò che fa bene al nobile può essere indigesto al contadino.

Del resto, lo stesso Bertoldo: “morì con aspri duoli per non poter mangiar rape e fagiuoli”. Ma Giulio Cesare Croce si spinge più in là e ci fornisce anche una perfetta descrizione delle convinzioni legate all’alimentazione all’inizio del XVII secolo e soprattutto dell’approccio classista da parte della scienza medica: “I medici non conoscendo la sua complessione, gli facevano i rimedi che si fanno alli gentiluomini e cavalieri di corte; ma esso, che conosceva la sua natura, teneva domandato a quelli che gli portassero una pentola di fagiuoli con la cipolla dentro e delle rape cotte sotto la cenere, perché sapeva lui che con tal cibi saria guarito; ma i detti medici mai non lo volsero contentare. Così finì sua vita con questa volontà.”

I medici di corte erano abituati a curare nobili e cavalieri e quindi non avevano idea di come si dovesse curare e soprattutto di come si dovesse alimentare, un povero plebeo. Ecco, la ricerca del cibo perfetto, in grado di mantenere la salute del soggetto era quindi un fatto relativo. Ma soprattutto era problema che riguardava solo chi poteva permetterselo; per gran parte della popolazione era già molto riuscire a mangiare qualcosa, indipendentemente dal fatto che potesse garantire o meno l’equilibrio dei vari umori contenuti nel corpo.

Ma questa ricerca del cibo perfetto è andata ben al di là della teoria galenica e dei codici simbolici medioevali. È proseguita fino ai giorni nostri e negli ultimi decenni ha conosciuto una forte ripresa, quantomeno in Europa e in Nord America. Il mantenimento dell’equilibrio all’interno del corpo attraverso l’alimentazione è oggi completamente svincolato dall’individuazione degli umori, ma è comunque un concetto che viene spesso veicolato attraverso i mass media sia nell’ambito dell’informazione scientifica sia, soprattutto, nella pubblicità. Il cibo biologico rappresenta perfettamente questa tendenza: l’idea che attraverso questo tipo di prodotti si mantenga l’equilibrio del pianeta e quindi anche quello del nostro corpo è abbastanza diffusa e spiega bene il successo di questo tipo di alimenti. Lo stesso meccanismo psicologico vale ovviamente anche per i cibi biodinamici, che vi aggiungono anche una dimensione magica.

Questo paradosso ha condotto a un nuovo stadio evolutivo dell’uomo, dopo l’Homo Coquinarius di cui ci ha parlato Alexandre Stern oggi siamo arrivati all’Homo Dieteticus, descritto dall’antropologo Marino Niola; dopo millenni nei quali l’uomo si è definito attraverso ciò che mangiava, secondo la nota affermazione di Ludwig Feuerbach, ora possiamo finalmente asserire che l’uomo è ciò che non mangia. Quantomeno quello che vive nell’ipernutrito Occidente. Intendiamoci, non si tratta di una novità assoluta, perché anche i nobili nelle città medioevali volevano nutrirsi con cibi che non erano quelli dei loro contadini; quindi, anche loro erano quello che non mangiavano; oggi però è diventata una pratica fisica, ma anche morale, che riguarda salute e salvezza, corpo e anima. Una forma di fede alimentare. Una fede senza Dio.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI FOGLIEVIAGGI

© Tutti i diritti riservati

(Flebotomia, British Library, Londra.

(Flebotomia, British Library, Londra.