“Fuori!”. Li espulsero nel ‘38 perchè erano ebrei, in duecento su circa 1.200 iscritti solo nella sezione di Roma. E tra loro, tra gli epurati, soci come l’economista e premio Nobel Franco Modigliani, Nella Mortara, la fisica del gruppo di via Panisperna, il matematico Guido Castelnuovo, lo scrittore Alberto (Pincherle) Moravia, l’altro premio Nobel Emilio Segrè, Enrico e Gustavo Volterra, figli del matematico Vito, fondatore e primo presidente del Cnr, l’urbanista Bruno Zevi, Giovanni Enriquez, presidente e proprietario della casa editrice Zanichelli, Attilio Ascarelli, il medico legale che nel ’44 fece il riconoscimento dei Martiri delle Fosse Ardeatine, Dora Hallenstein de Beers, l’allora presidente del Ladies Alpine Club. E Mario Tagliacozzo, Carlo Franchetti, Enrico Iannetta, considerato lo scopritore del “paretone” del Gran Sasso e valente esploratore del Circolo speleologico romano, che abbandonò la sezione dopo l’espulsione della moglie ebrea conosciuta durante un’escursione. Con loro tantissima gente comune, appassionata di scarponi, ferrate, sentieri, dei grandi silenzi, delle vette che inebriano vista, muscoli e orizzonti ampi. Amanti della montagna libertaria e democratica.

Dopo la guerra, chi di loro sopravvisse non si volle più iscrivere al sodalizio che li aveva cancellati, ma molti dei loro figli e nipoti sì, il richiamo per la passione per la montagna era stato più forte, Mosè sul Monte Sinai il loro primo “scalatore”. Tanti anni sono passati da allora, dai tempi più cupi, ma ora c’è un po' di giustizia in più, un nuovo capitolo di una storia che è cominciata atroce ma che finalmente si volge alla pacificazione, a una nuova armonia più consapevole.

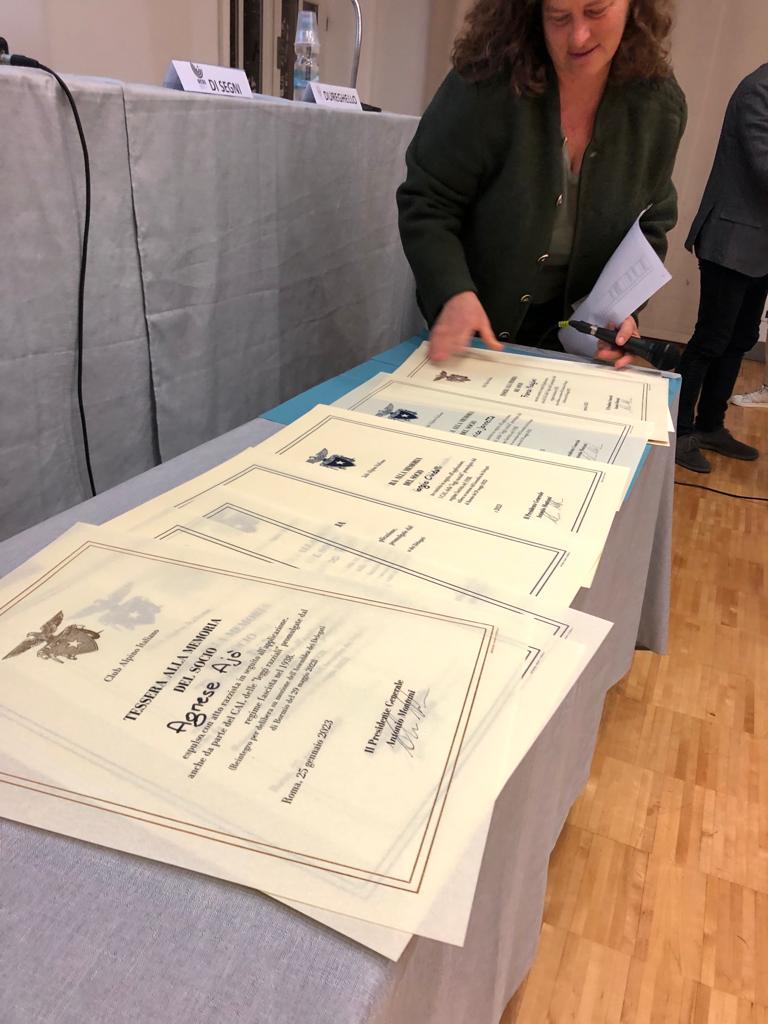

A poche ore dal Giorno della Memoria, mercoledì scorso il Cai, il Club Alpino Italiano e la Comunità ebraica di Roma si sono stretti idealmente insieme in una serata affollatissima e commovente ospitata al Centro Pitigliani, e il vertice del sodalizio degli appassionati della montagna ha fatto pubblica ammenda di quell’epurazione ante-guerra e ha voluto reintegrare quei nomi e consegnare a figli e nipoti degli espulsi romani una tessera di socio alla memoria, con sopra scritte parole inequivocabili: “Il Club Alpino Italiano consegna la Tessera alla Memoria al socio che fu espulso con atto razzista in seguito all’applicazione, anche da parte del Cai, delle 'leggi razziali' promulgate dal regime fascista del 1938. Il pieno reintegro è stato stabilito con una delibera del Cai votata all’unanimità durante l’Assemblea a Bormio lo scorso 22 maggio 2022.” E, sotto, la firma del presidente generale del Cai, Antonio Montani, presente alla cerimonia insieme a Noemi di Segni, presidente Ucei e appassionata montanara, Ruth Dureghello, a capo della Comunità ebraica di Roma, Giampaolo Cavalieri, presidente della sezione Cai Roma ed altri protagonisti di una serata di storia, memoria, passione e percorsi, anche in salita, da percorrere insieme.

Montani, va detto, ha tenuto a sottolineare come fosse originario della Val d’Ossola, la terra dei partigiani, e che dunque la serata andava ben oltre il semplice formalismo; e Di Segni ha rivelato un suo pensiero ricorrente, atroce: “Quando salgo in montagna lungo i sentieri e mi fermo con la mia famiglia, i figli, in una radura, mi capita spesso di pensare a qualcosa di terribile: ‘Se ora venissero improvvisamente dei nazisti, dei fascisti e ci volessero arrestare, quale sarebbe la via di fuga più sicura?’ In sala è sceso un momento di gelo e tante teste hanno annuito.

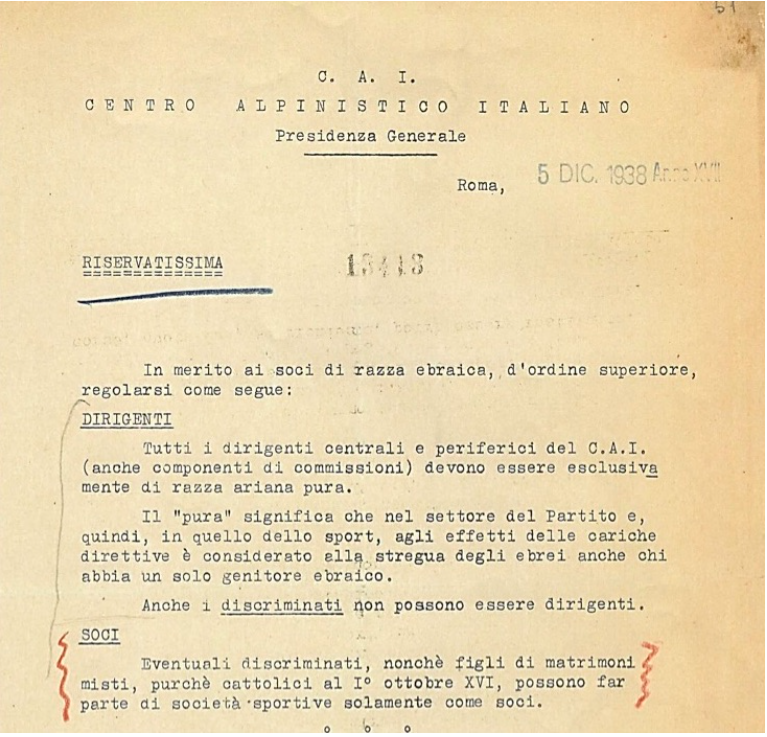

Un passo indietro per riallacciare i fili. Durante il Ventennio il Cai, così come tanti enti pubblici, fu assoggettato alle dipendenze del Partito Nazionale Fascista (Pnf) e quando nel 1938 vennero emanate le “Leggi razziali” per discriminare gli ebrei ed “epurarli” dalla vita sociale, economica, politica, l’allora presidente generale del Club Angelo Maranesi (nominato dal regime nel 1930) fece pubblicare una circolare che ordinava alle sezioni di identificare ed espellere i soci ebrei.Va detto però che ci furono soci del Cai che si ribellarono, diventando partigiani o aiutando alcuni ebrei a fuggire dall’Italia attraverso le Alpi. Una scelta che alcuni pagarono con la propria vita.

Dopo la Seconda guerra mondiale, escludendo poche Sezioni, tra cui quella di Biella, finora non c’era mai stato da parte del Cai un atto formale di revisione e riammissione dei molti soci espulsi. La vicenda tempo fa fa era stata denunciata da un dossier realizzato dal giornalista e studioso Lorenzo Grassi e rilanciata da un altro giornalista appassionato di montagna e socio Cai, Stefano Ardito.

Mosso da queste campagne stampa nel 2022, nell’annuale Assemblea nazionale dei delegati, il Cai ha voluto approvare all’unanimità una mozione che impegna a ricostruire i fatti rielaborando la propria storia, a riconoscere la propria responsabilità nel dare continuità alla politica razziale fascista, a pubblicare articoli sui fatti e ricerche storiche sull’argomento e riammettere formalmente tutti i soci espulsi. Con la consegna a Roma – ma anche in altre città italiane - delle tessere alla memoria agli eredi dei soci espulsi e la posa delle pietre di inciampo.

Sul caso Roma, una delle sezioni con maggior numero di iscritti al Cai, dopo il prezioso lavoro del tandem Grassi-Ardito si è voluta soffermare con una nuova ricerca durata mesi anche Livia Steve, studiosa e socia Cai che ha scartabellato archivi (lacunosi, forse perché furono distrutte le tracce di quella epurazione o forse solo tanto disordinati), parlato con eredi, aperto fascicoli, riallacciato fili che sembravano perduti; ed è stata lei a risalire ai circa 200 nomi (prima si pensava a un numero di molto inferiore) degli epurati nella Capitale. E a volerli leggere pubblicamente, anche per rispetto e omaggio alle decine parenti che hanno voluto partecipare alla commemorazione e alla consegna delle tessere postume.

Si è parlato di Memoria, dunque, ma con anche altri lodevoli propositi per ristabilire altre verità storiche. Ad esempio, si è voluto ricordare che in base a quelle scellerate leggi razziali furono cambiati i nomi di tantissimi rifugi di montagna. Il rifugio Achille Forti alle pendici del Monte Tomba fu subito ribattezzato dal Cai di Verona “rifugio Giovinezza”, il Rifugio Marianna Levi divenne Magda Molinari, il Rifugio Luzzati divenne rifugio Sorapiss, e il rifugio Sonnino si trasformò in Coldai. E allora alcuni dei nuovi titolari non erano nemmeno alpinisti. Si ribellò Tommaso Valmarana, commissario nel ’41 della sezione Cai di Vicenza. All’allora presidente Manaresi che voleva cambiare il nome del Rifugio Vicenza dedicandolo a un fascista morto in guerra, si oppose con tutto il suo prestigio e la spuntò. Resta tutt’ora aperta la ferita della ferrata sul Gran Sasso dedicata a Guido Brizio, un ragioniere “attivo camerata” che fu il commissario della sezione romana del Cai e che pose in essere la cacciata degli ebrei capitolini. Se n’è parlato l’altra sera, e con parole molto nitide. Il giornalista Stefano Ardito ha ad esempio proposto di ribattezzare quella via sul Gran Sasso “Ferrata della Memoria” e il presidente del Cai a sua volta è stato altrettanto chiaro: “Sarebbe il minimo, ne riparleremo presto…del resto io vengo dalla Val d’Ossola”.