L'ASINO

E LO SPOSALIZIO

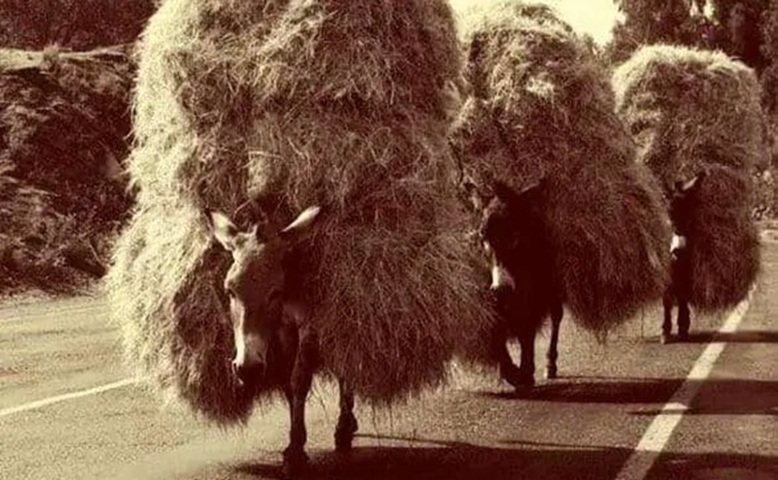

Bastava poco a farmi uscire di casa quando ero un bambino. Il richiamo di corvi, taccole e cornacchie che cercavano cibo sui tetti e sui balconi di Cirria prima di andare a posarsi sui nidi in fondo alla valle dei mulini o sugli alberi che incorniciavano le strade della Costa; lo sportello di una macchina sbattuto con forza, segno di delusione o di una consapevolezza amara; l’indecifrabile pianto di un neonato o le lacrime rumorose di un coetaneo preso a schiaffi per strada dal padre o dalla madre (“e adesso vieni a casa che ti do il resto…”, minacciava il manesco genitore). Oppure il rumore degli zoccoli di un asino che pigramente affrontava via Piave, prima di una dura giornata di lavoro o dopo lunghe traversate tra paese e collina con addosso un carico spesso superiore alle sue capacità.

Principalmente, però, il richiamo maggiore era costituito dai ragli dei somari: suoni striduli, versi privi di grazia che potevano esprimere sensazioni di fame o impazienza, solitudine o dolore, soddisfazione o il suo contrario. Tutto ciò mi intrigava perché non riuscivo ad associare al singolo raglio lo stato d’animo del somaro e perciò ero costretto a fare congetture, fantasticare. Poggiavo i gomiti sulla ringhiera del terrazzino, lasciavo andare la testa verso il basso e osservavo. Tutto ciò, a pensarci ora e a pensarci bene, mi regalava meraviglia. Come quel cavallo dal mantello falbo che ogni tanto vedevo passare maestoso con il suo carico di sacchi di farina di tenero grano appena passato al setaccio.

Un giorno di inizio settembre mentre ero seduto sui gradini di casa vidi un asino con un carico inusuale. La sua soma non era costituita dai soliti sacchi di iuta a cui ero abituato, non erano le damigiane piene di olio o di vino o di acqua legate come sempre, e neanche quei materassi spessi come un pugno presi chissà dove e portati chissà in quale casa. Quel giorno l’asino che vidi scendere dall’Acquanova aveva attorno a sé, ben tenuto da un robusto e attorcigliato cordame, un carico di sedie con la struttura in legno chiaro e il sedile in erba palustre. Erano tante, così tante che non riuscii a capire quante fossero. Per stabilirne il numero avrei dovuto bloccare l’asino e il suo padrone e contarle una ad una, un esercizio che rimase solo nelle mie intenzioni. Era, fuori da ogni dubbio, un trasporto eccezionale e ne ebbi la conferma quando l’asino e il suo padrone invece di scendere verso i pinnini, percorrendo la solita strada che vedeva protagonisti i somari e i loro rumorosi passi, svoltarono a destra e affrontarono, stavolta in salita, la vinella che portava in un’altra zona di via Piave.

Quel particolare contesto destò in me una curiosità senza fine. L’asino e il suo padrone si fermarono davanti alla casa del calzolaio, detto ‘u mutu non per derisione ma perché non era in grado di articolare parole. Proprio lì davanti, con pazienza l’uomo sciolse la lunga corda intrecciata più volte e depositò davanti all’uscio il suo carico di sedie impagliate. In realtà, potendo osservare la scena dal terrazzino di casa mia (una sorta di torre di guardia sull’intero rione) riuscii persino a contarle: erano quindici. Corsi da mia madre e le chiesi: “A cosa servono tutte quelle sedie scaricate davanti alla porta del calzolaio?”. Mamma, pur non avendo visto né l’asino né il suo carico, rispose: “Domani si sposa una ragazza che abita in quella casa, Carmelina, e le sedie servono per gli invitati al ricevimento”. Quando una ragazza di Cirria si univa in matrimonio i suoi genitori non organizzavano pranzi sontuosi o ricchi ricevimenti: la festa per lo sposalizio era sempre molto contenuta, tanto quanto le possibilità economiche del padre della sposa. Lo svolgimento aveva luogo, a parte il rito religioso, in casa.

Erano tutte umili le case di Cirria ma il giorno che c’era uno sposalizio sapevano trasformarsi. La stanza più grande veniva svuotata e i mobili, i pochi e poveri mobili, accatastati in un ambiente più piccolo oppure in un magazzino nei pressi dell’abitazione. Lungo le pareti della stanza scelta per il ricevimento venivano sistemate le sedie lasciando solo il posto per un tavolo, utile per poggiare i vassoi con i panini imbottiti di mortadella, i dolci e le bottiglie, bibite e liquori. Il centro doveva restare vuoto perché a un certo punto qualcuno avrebbe messo in funzione un giradischi, o qualcosa di simile, per dare inizio alla serata danzante. Le seggiole caricate sull’asino, seppi dopo, provenivano dalla casa dello sposo. Altre quindici furono rimediate nelle abitazioni dei vicini, anche mia madre ne prestava alcune delle sue su precisa richiesta. Così, di casa in casa, di portone in portone, chi organizzava la festa riusciva a raccogliere le sedie necessarie. Trenta o quaranta o quelle che servivano, in base al numero degli invitati.

Che ci sarebbe stato uno sposalizio a Cirria era facile capirlo almeno uno o due giorni prima perché tutti venivano nel negozio di papà a comprare i confetti, cento lire di confetti: lisci o rizzi, bianchi o colorati. Le donne, aspettando il passaggio degli sposi, tiravano fuori dalle cristalliere i loro vassoi per depositarvi quei piccoli dolci fatti con mandorle e zucchero, fin dai tempi antichi simboli di fortuna e prosperità. Dopo la cerimonia religiosa gli sposi, Carmelina e Giovanni, tornando dalla chiesa di Ognissanti e accompagnati da un codazzo di parenti stretti, si diressero verso il luogo della festa facendo il giro del rione. Eravamo tutti per strada, grandi e bambini, i grandi appostati sugli usci o affacciati alle finestre per effettuare il lancio dei confetti…

Nonostante la mia età ero curioso di vedere, osservare, capire. Non mi bastava un confetto o la cerimonia pubblica del passaggio degli sposi. Volevo andare oltre, scoprire cosa succedeva nel momento della festa. Mi avvicinai alla casa del muto ma rimasi fermo sulla porta perché comunque non ero tra gli invitati e quella era essenzialmente una festa per grandi. Mi appoggiai allo stipite della porta d’ingresso, senza intralciare il passaggio e osservai. Nessuno osava cacciarmi perché mi conoscevano e soprattutto sapevano chi erano i miei genitori. Gli sposi erano già seduti sulle sedie centrali della fila che guardava l’ingresso, mentre i parenti più stretti si davano da fare per apparecchiare con piatti, bicchieri e roba da mangiare il tavolo sopravvissuto allo spostamento del mobilio. Guardai bene la stanza cercando con gli occhi il giradischi ma non lo vidi. Notai invece Nando, detto Nanduccio, un giovanotto senza una chiara e fissa occupazione, uno sgangherato dandy che armeggiava attorno a un apparecchio color argento che aveva tutta l’aria di essere un diffusore di musica.

Nando trascorreva buona parte del suo tempo affrontando lunghe trasferte nella “capitale”, come diceva lui, che per noi abitanti nel sud profondo dell’Italia era Napoli. Nella capitale del regno del sud Nando andava a rifornirsi in un paio di magazzini posti nel cuore dei Quartieri spagnoli. Partiva due tre volte al mese con un paio di grosse valigie vuote e tornava con i bagagli pieni di oggetti che noi a Corigliano non avevamo mai visto. Conosco bene la sua storia perché spesso, prima di mettersi a piazzare la roba a destra e a manca, passava dal negozio di mio padre e gli proponeva “affari”. Così un giorno vidi quel grosso apparecchio sul bancone del negozio di papà, con Nanduccio che ne decantava le qualità: suono forte e limpido, funzionamento sia a corrente che a batterie. “E lo puoi usare caro Carlo in un ricevimento ma anche quando vai a fare una gita in Sila con la tua famiglia”. In realtà si trattava di un enorme lettore di audiocassette, fornite all’acquirente dallo stesso Nando.

Il giorno del ricevimento lo sgangherato dandy di Cirria, che aveva un rapporto di parentela con gli sposi, si offrì di curare la parte musicale e oltre all’apparecchio si presentò con alcune cassette che contenevano i successi musicali di quel tempo, shake e lenti, in sostanza, per scatenarsi o per stringere a sé la persona da corteggiare. Mi fermai per un po’, vidi qualche ballo ed essendo l’ora della cena tornai a casa…

Mia madre, 88 anni compiuti da poco, ancora oggi ricorda - seppure con una certa fatica - il giorno del suo matrimonio, il 6 agosto del 1959. Racconta dell’abito che si cucì da sola, delle fotografie fatte in casa badando al numero degli scatti, dei dolci e dello spumante. E della scelta, per certi versi obbligata, di andare a vivere nella casa dove abitavano anche i genitori di mio padre. Parla, parla piano mia madre, ora, la sua voce non è più sonante come prima. E si stanca con facilità, si blocca, fissa il vuoto. Il suo cervello decide di mettere in pausa i ricordi. Mi fissa e mi chiede: “Tu lo conosci mio figlio Giuseppe?”. Ma questa, purtroppo, è tutta un’altra triste storia.

(* i racconti di Giuseppe Casciaro sono anche pubblicati fino al 28 agosto nel supplemento estate del Quotidiano del Sud)

© Tutti i diritti riservati