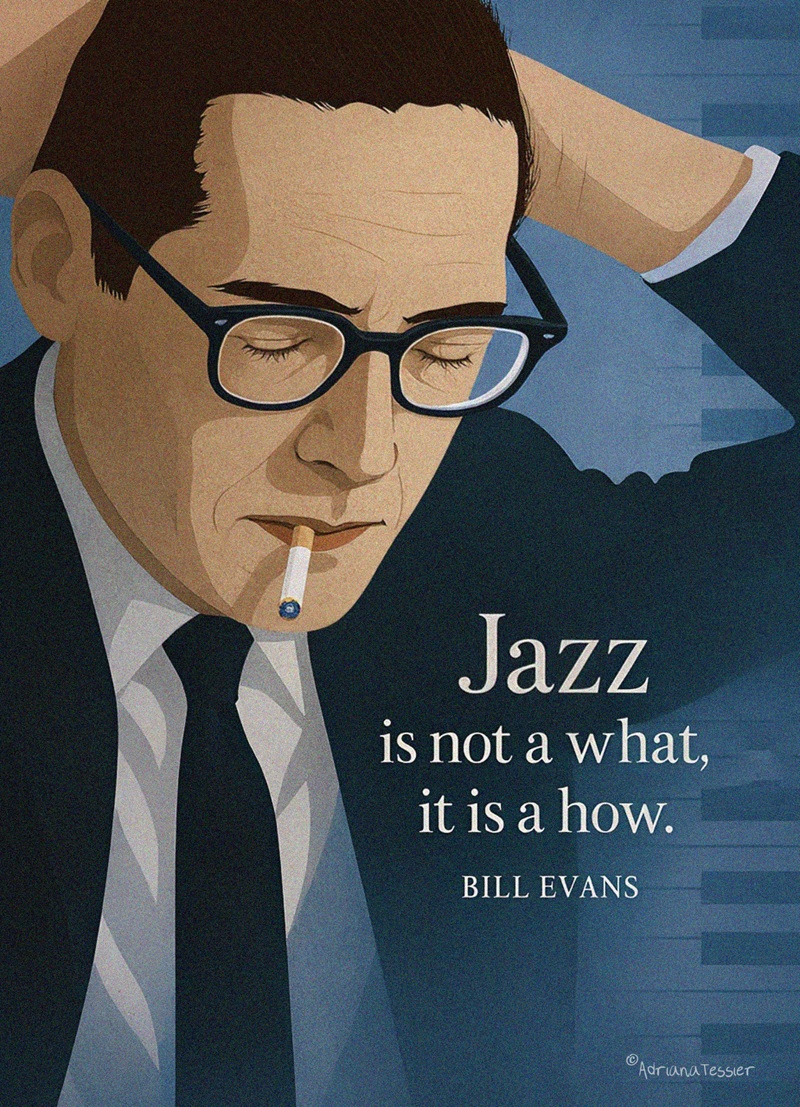

Bill Evans

geografie

dell'anima

"Jazz is not a what, it is a how". In questa frase si condensa l'essenza di un artista che ha fatto del silenzio un linguaggio e della tecnica una forma di emozione.

Bill Evans e la poetica dell’improvvisazione

Nel panorama del jazz del Novecento, Bill Evans è stato una figura di confine e di sintesi: un artista capace di coniugare rigore classico e libertà improvvisativa, introspezione lirica e tensione ritmica, silenzio e suono. La sua celebre affermazione appunto, 'Jazz is not a what, it is a how', non è soltanto una definizione musicale ma una dichiarazione esistenziale. Non cercava il clamore: scelse la profondità, la misura, la bellezza che non si impone, quella che brilla di luce propria.

I contesti storici e musicali

Nato nel 1929 a Plainfield, New Jersey, Evans crebbe in un ambiente familiare segnato da contrasti: un padre alcolizzato, una madre di origini russe ortodosse e un fratello, Harry, che rimase figura centrale nella sua esistenza. Fin dalla prima infanzia fu esposto a un universo sonoro eterogeneo: le ballate gallesi trasmesse dal padre e i canti liturgici della tradizione materna contribuirono a formare un orecchio sensibile alla varietà timbrica e alla spiritualità del suono.

La sua formazione musicale fu rigorosa: studi classici, influenze da Debussy e Ravel, una tecnica pianistica che non lasciava nulla al caso. Eppure, proprio nell’improvvisazione jazzistica (quella autentica, che nasce dal pensiero e non dal gesto) Evans trovò il suo spazio creativo. La sua musica non fu mai decorativa: fu riflessione, confessione, paesaggio interiore.

Tra bebop, cool jazz e modale

Per comprendere la portata innovativa di Evans è necessario collocarlo nel contesto storico e stilistico del jazz americano. Negli anni ’40, il bebop assunse i tratti di un linguaggio di ribellione. Nato nei club di Harlem, fu frenetico, intellettuale, spesso inaccessibile. Fu la voce di una generazione afroamericana che reclamava spazio, dignità, riconoscimento. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell: il bebop fu velocità, complessità, urgenza.

Negli anni ’50, il cool jazz propose una risposta più controllata, più elegante, più “bianca”: sulla West Coast, musicisti come Chet Baker e Dave Brubeck cercarono una forma più rilassata, influenzata dalla musica classica europea. Fu il jazz del dopoguerra, della borghesia in ascesa, della suburbanizzazione. Un jazz che rifletteva il distacco, ma anche una nuova ricerca di bellezza formale.

Evans si mosse tra questi mondi ma non si lasciò definire. La sua vera rivoluzione arrivò con il jazz modale, alla fine degli anni ’50. In 'Kind of Blue' (1959), accanto a Miles Davis, contribuì a spostare l’improvvisazione dal dominio delle progressioni armoniche a quello delle scale modali. Il risultato fu una musica sospesa, meditativa, che apriva spazi di contemplazione e libertà.

Una voce silenziosa che cambia il suono del jazz

La scelta di Miles Davis di includere Evans (primo musicista bianco in un ensemble afroamericano di quel livello) non fu provocatoria, ma profondamente musicale. Davis riconobbe in Evans una voce diversa, capace di dialogare con la sua visione. E quella voce, silenziosa e luminosa, cambiò per sempre il suono del jazz.

Evans non si impose: si insinuò. Il suo tocco fu impressionista, ma anche profondamente afroamericano nella sensibilità ritmica. La sua presenza nel gruppo di Davis non fu solo un gesto di apertura, ma il riconoscimento di una poetica altra, capace di ampliare il vocabolario del jazz.

L’interplay come filosofia

Il trio di Evans (con Scott LaFaro e Paul Motian) rivoluzionò il concetto di interplay jazzistico. Non più solista e accompagnatori, ma tre voci che si ascoltano, si rincorrono, si fondono. In brani come 'Waltz for Debby', 'My Foolish Heart' e 'Peace Piece', l’improvvisazione diventò dialogo, confessione, architettura emotiva.

Evans non improvvisava per stupire, ma per cercare. La sua musica era costruita con la precisione di un compositore e la libertà di un poeta. Ogni nota era pensata, ogni pausa significativa. La bellezza che ne emerge è fragile, ma intensa: una bellezza che non ha forma, ma che illumina.

Fragilità e coscienza

In quegli anni, la dipendenza da sostanze era quasi endemica nel mondo del jazz, alimentata dalla facile reperibilità dell’eroina, da ritmi di vita estenuanti, marginalizzazione sociale, una cultura dell’eccesso che spesso confondeva il tormento con il genio. La vita di Evans fu segnata da una lunga battaglia contro la dipendenza. Quando cedette all’eroina, lo fece con una dignità che commuove: annotava su un taccuino i nomi di chi gli prestava denaro per acquistare la droga, con l’impegno morale di restituirlo. Un gesto minimo, ma rivelatore di una coscienza mai spenta.

La sua morte, nel 1980, fu definita da un medico “il suicidio più lento della storia del jazz”. Eppure, ciò che ha lasciato è un’eredità musicale che continua a essere viva, a parlare, a risuonare.

L’eredità e l’inimitabilità

Evans ha influenzato generazioni di musicisti: da Herbie Hancock a Keith Jarrett, da Chick Corea a Brad Mehldau. Ma nessuno ha davvero “suonato come lui”. La sua musica non si imita perché non è formula, ma ricerca e visione: si ascolta, si contempla, si attraversa. È una geografia dell’anima, una cartografia emotiva che non necessita di spiegazioni.

In un’epoca che spesso ci confonde con il rumore, la profondità della musica di Bill Evans invita all’ascolto lento, alla bellezza che non si impone, alla verità che non ha bisogno di essere gridata. È l' “how” che continua a risuonare, anche quando il “what” sembra smarrito.

Alcuni ascolti proposti:

Sunday at the Village Vanguard (1961) (full album)

Un capolavoro dell’interplay jazzistico. Ogni brano è un dialogo profondo tra i tre musicisti del trio (Evans, LaFaro, Motian)

Blue in Green (1959, da Kind of Blue)

Composto da Evans insieme a Miles Davis, è una ballata modale che incarna malinconia e sospensione.

© Tutti i diritti riservati